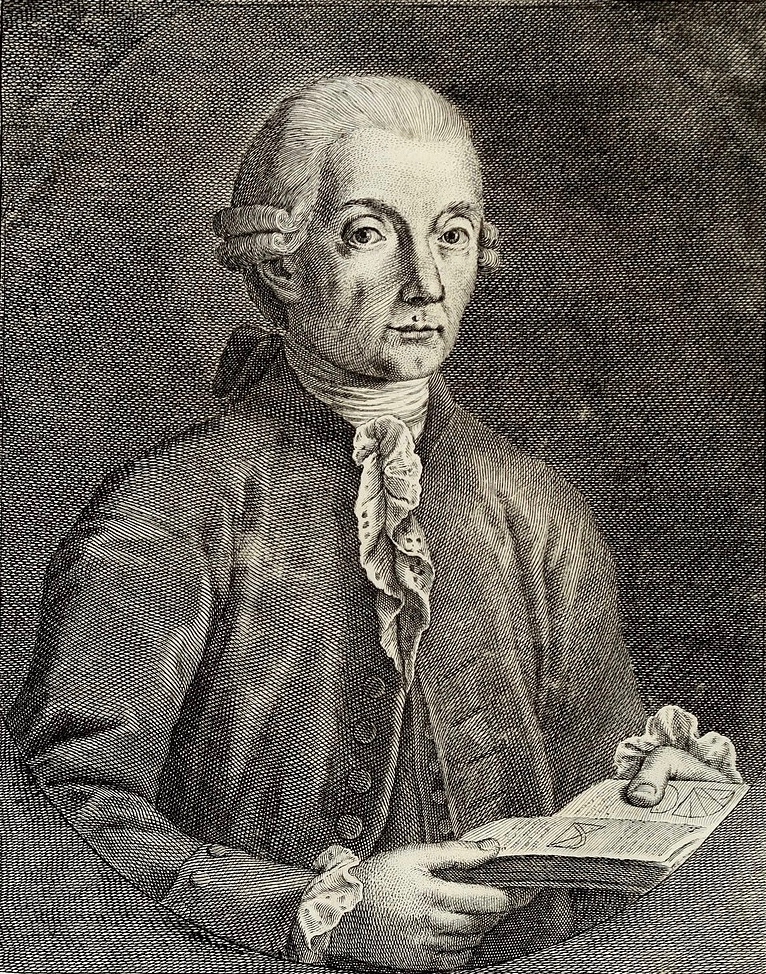

Giordano Riccati

Riccati (conte Giordano), nato in Treviso capitale della Marca Trivigiana, coltivò con successo le matematiche, e volle applicarle alla musica. “È pur lode grande del conte Giordano Riccati, dice l'ab. Andres, il meritare di essere nominato anche dopo il la Grange, ed altri celebrati geometri: il terzo suono osservato dal Tartini, il suono falso, ed alcuni altri nuovi punti sono stati da lui solo geometricamente trattati; e se egli non ha uguagliati gli illustri suoi antecessori nella finezza dell'analisi, e nella profondità de' calcoli, gli ha forse superati nelle novità d'alcune materie, nell'estensione delle ricerche, e nello studio di conformare alla pratica le sue teorie, ciò ch'è un pregio non molto comune in tali speculazioni.” (Origine ec. t. 4, acustica). Sono le sue opere riguardanti la musica: 1. Delle corde ovvero fibre elastiche, Bologna 1767. 2. Delle vibrazioni sonore dei cilindri, quest'opuscolo si trova nel t. 1 delle Memorie di matematica e fisica della Società italiana Verona 1781. Mr. Chladni dice che le sue ricerche sono molto esatte (p. 101), tuttavia confuta egli una sua supposizione alla p. 63. 3. Suono falso articolo del Prodromo della nuova Enciclopedia italiana. 4. Esame del sistema musico di M. Rameau: Dissertazione Acustico-matematica, 1779. Egli vi prova contro il Rameau che la risonanza dei corpi sonori non è il principio dell'armonia. 5. Saggio sopra le leggi del contrappunto, Castelfranco 1762; in quest'opera tratta a lungo del temperamento con un metodo, che a suo parere, tende immediatamente al fine, ed è dimostrativo: egli attacca altresì quello del Rameau. 6. Esame del sistema musico del Sig. Tartini: Dissertaz. Acustico-matematica, 1789. 7. Riflessioni sopra il primo libro della Scienza teorica e pratica della moderna musica del P. Vallotti, 1780. 8. Due lettere al P. Sacchi intorno al grado di eccellenza, al quale è giunta la musica sì nella teoria che nella pratica, nel t. 41 del Giornale letterario di Modena, 1789. In esse il Riccati attacca con pulitezza l'ab. Bettinelli per avere sostenuto, che sinora la musica non ha trovato il suo risorgimento per niun modo ed età nell'Italia; il che si oppone a quanto crede aver egli dimostrato nelle sullodate opere: pretende ancora di confutar il sentimento dell'ab. Eximeno nel voler escludere le proporzioni della musica: ma prescindendo di queste particolari opinioni del Riccati, si trova molto da apprendere in ambe le sue lettere, che il P. Sacchi a ragione chiama bellissime. 9. Saggio della facoltà, che ha la Musica d'imitare il senso delle parole e di risvegliare nell'animo i varj affetti, 1787. 10. Lettera al P. Sacchi, dove si dà giudizio sopra i duetti del Bononcini ed Hendel ― Seconda lettera al medesimo, dove si paragona l'antica alla moderna musica nel t. 36 del Giornale di Modena 1787. “La posatezza, egli dice, è una delle differenze notabili, e forse anche la più generale tra le antiche e moderne cantilene. Confrontando le buone con le buone, a me sembra di vedere nelle cantilene moderne maggiore varietà ed ornamento; nelle antiche maggiore verità e schiettezza; nelle moderne un moto più celere, e più concitato, e nelle antiche un moto più tardo e comodo, e per conseguenza una certa idea di tranquillità, di compostezza e di riposo. Così le composizioni sacre di quasi tutti i migliori tra i moderni sentono il teatro, e le profane degli antichi in certo modo sentono la chiesa. La moderna musica pecca nell'essere soverchiamente sminuzzata; e nulladimeno ai valenti professori non può negarsi la lode di eseguire il difficile facilmente, e con somma puntualità, il che dà campo ai maestri di sfogare la loro fertile fantasia.” Il conte Riccati morì assai vecchio verso l'anno 1792.

Giuseppe Bertini

Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de’ più celebri artisti di tutte le nazioni si’ antiche che moderne

Palermo, dalla Tipografia Reale di Guerra, 1814