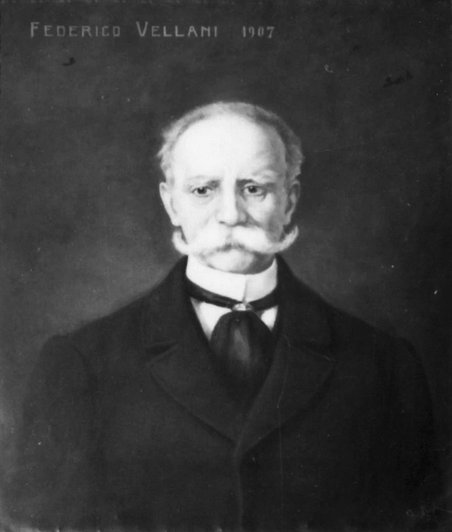

Federico Vellani

Federico Vellani (Firenze, 4.V.1822 – Bologna, 3.II.1907).

Segretario a tempo pieno

Il primo “custode e archivista” del Liceo musicale di Bologna fu Francesco Barbieri, al quale, morto nel 1828, succedette il già anziano fratello Agostino. Quando questi morì, in età assai avanzata, gli subentrò nel 1850 Camillo Ferrarini, dapprima affiancato, poi sostituito nel 1868 da Federico Vellani, che vi rimase come segretario fino alla veneranda età di 85 anni quando morì nel febbraio 1907. All’arrivo di Vellani, il Liceo musicale era senza direttore e tale rimase per una quindicina d’anni. Doveva essere un quarantennio ricco di avvenimenti quello del “segretariato” di Vellani, che accompagnò la scuola nelle profonde trasformazioni seguite all’Unità d’Italia. Quindi Vellani, ancorché non musicista, legò la sua vita al Liceo in maniera indissolubile. Vellani è un cognome originario del modenese. Federico Vellani era figlio unico di Giovanni Vellani, nato a Carpi nel 1800. Di Giovanni ci sono rimaste alcune testimonianze che lo descrivono “di fisico possente e forza erculea”; secondo quanto riferito da Taddeo Grandi, “ufficiale garibaldino nelle patrie campagne e nei Vosgi”, Giovanni fu compagno di Ciro Menotti nella rivoluzione di Modena del 1831. Sarebbe stato condannato a morte nel giugno 1837 con molti suoi compagni, ma nonostante questa informazione sia stata tramandata in varie fonti, la condanna non sarebbe stata eseguita. Infatti sulla tomba alla Certosa di Bologna (Sala del Colombario, pozzetto 704) si legge che Giovanni morì vent’anni dopo, il 12 aprile 1857, quando Federico aveva 25 anni:

MEMORIAE ET CINERI / IOANNIS VELLANI / DOMO CARPO / QUI NATUS A DCCC / DIEM OBIIT SUPREMUM PRID ID APR A M DCCC LVII / FREDERICUS FILIUS / PATRI OPTIMO POSUIT

Sulla stessa tomba, l’inscrizione dedicata al figlio fornisce alcune informazioni inedite sulla sua vita:

FEDERICO VELLANI / DI INSIGNE FAMIGLIA CARPENSE / ESULE COL PADRE A PARIGI / E COOPERATORE ANIMOSO / A CHI MOLTO ARDIVA PER LA LIBERTÀ DELLA PATRIA / FU SEGRETARIO XL ANNI DEL LICEO MUSICALE / E NE CUSTODÌ NE ORDINÒ CON SENNO LE CARTE E LE RICCHEZZE / COSTANTE A SE STESSO / FEDELE AGLI AFFETTI DELLA NOBILE VITA / PUR NELL’ULTIMO SUO GIORNO III FEB MCMVII / VOLSE L’ANIMO RICORDEVOLE LE PAROLE AGLI AMICI / E LA PIETÀ AGLI INFERMI POVERI / A CUI BENEFICIO AGLI OSPEDALI DI BOLOGNA E DI CARPI / LASCIAVA LA MODESTA SOSTANZA

Dall’Archivio dello Stato Civile di Bologna apprendiamo che Federico Vellani era nato a Firenze il 4 maggio 1822. Perché proprio a Firenze? Forse lì si trovava suo padre in esilio da Modena. La nascita a Firenze è riportata anche nell’atto di morte (Bologna, Stato Civile, 3.II.1907, n. 268), dove si legge: “Oggi nella casa posta in Via Benedetto XIV al numero cinque è morto Vellani Cav. Federico di anni ottantaquattro pensionante, residente in Bologna nato in Firenze, da fu Giovanni e da ignota, celibe”. Tuttavia nello Stato Civile della Restaurazione del Granducato di Toscana non c’è traccia della sua nascita; forse Vellani nacque vicino a Firenze o assai più probabilmente, essendo la madre ignota, la nascita non fu riportata nello Stato Civile ma in qualche allegato a parte, come avveniva talvolta per le nascite “irregolari”. Secondo la sua stessa testimonianza, Federico Vellani seguì il padre nelle sue peregrinazioni e fu poi fervente patriota. Di questi trascorsi poco si sa, ma certamente arrivò a Bologna verso il 1850. Lo conferma Oreste Trebbi, dal quale veniamo a sapere che Vellani era buon pianista e compositore tanto da essere aggregato nel 1854 all’Accademia Filarmonica nella classe dei suonatori:

«Il Vellani, figlio di Giovanni, nobile di Carpi, che era amico e compagno di Ciro Menotti, nacque a Firenze, ma, dopo gli avvenimenti del 1831, fu costretto a seguire il padre emigrato in Francia per ragioni politiche. Rimasto a Parigi fino al 1848, quando tornò in Italia, dopo aver perduto, per l’azione patriottica del suo genitore, l’intera sostanza paterna, dovette mettersi assiduamente al lavoro per campare la vita. Intelligente ed industrioso, trasse tosto partito dalle sue svariate abilità, perché era buon pianista, talvolta compositore, accurato miniaturista e sapeva inoltre trattare, con mano felice, delicati lavori d’intaglio e costruire certi oggetti d’imitazione cinese e giapponese pieni di grazia e di buon gusto. Nel 1850, si stabilì a Bologna e, andando ad abitare presso il custode del Liceo Musicale, conobbe il celebre violoncellista professor Carlo Parisini che dimorava nella stessa casa.

Con l’ausilio di questi gli fu facile quindi di mettersi in rapporto con molti dei più distinti musicisti bolognesi, come il prof. Domenico Liverani, intimo amico di Rossini, il prof. Stefano Golinelli, il prof. Alessandro Busi, il prof. Carlo Verardi e il prof. Gaetano Gaspari, dottissimo bibliotecario del Liceo stesso, mentre d’altra parte ebbe l’onore d’essere cortesemente accolto dalle primarie famiglie cittadine: Hercolani, Malvezzi, Pepoli, Tanari, Simonetti, Salina, Fagnoli, Loup, Peñalver, Bignami ecc. le quali usavano di ricevere con amabile signorilità.

Scelto nel 1859 a segretario dal marchese Gioacchino Napoleone Pepoli, per la sua estrema probità, per il provato patriottismo e per la dimestichezza che aveva con la lingua francese, riuscì di valido aiuto all’uomo politico che inviava, non senza pericolo, memoriali all’imperatore Napoleone III, suo cugino, sulle condizioni della Romagna e dell’Italia; e nella notte del 12 giugno di quello stesso anno, prese parte alla riunione tenuta nel palazzo Pepoli da quegli animosi che, col marchese Gioacchino, con Luigi Tanari, con Giovanni Malvezzi e con Camillo Casarini proclamarono poi il Governo provvisorio. A questo Governo egli diede subito la sua opera alacre e pronta e poscia avviandosi per la carriera delle Prefetture si recò prima a Forlì e poi ad Aquila».

In queste località fu al seguito del prefetto modenese Giuseppe Tirelli, cui lo legava l’amicizia col padre. Tirelli aveva partecipato a più riprese ai moti risorgimentali e, dopo il 1831, era stato costretto a riparare nel Sud della Francia dove era rimasto per quindici anni. Tirelli si avvalse della collaborazione di Vellani e lo raccomandò per il posto a Bologna. Fonte: Bergamo, Biblioteca Angelo Mai, Archivio Giuseppe Gamba, numero 5889, vol. LI, 2 agosto 1863, “Tirelli prefetto di Modena raccomanda Federico Vellani”. Nel 1864 Vellani fece ritorno a Bologna e dopo aver passato quasi un anno in casa Malvezzi de’ Medici, ottenne il posto di segretario del Liceo Musicale, ammirato dai diversi sindaci di Bologna e direttori di Conservarorio.

Nell’Archivio Storico del Comune di Bologna c’è la documentazione di assunzione al Liceo musicale (Carteggio amministrativo, Registro del Protocollo Generale, 1868 n. 13950 e 1869 n. 7302) con lettera di Vellani del 24 luglio 1869 e nove allegati:

«Liceo di Musica, Vellani Federico nominato provvisoriamente Segretario Aggiunto al Bibliotecario del Liceo Comunale di Musica collo stipendio mensile in ragione di annue L. 1000; 1. Fede di nascita a 4 maggio 1822; 2. Certificato di buona condotta luglio 1869; 3. Fede criminali luglio 1869; 4. Attestato medico 17 luglio 1869; 5. Nomina provvisoria a Segretario Agg. al Bibliotecario del Liceo musicale 3 gennaio 1869; 6. Lettera del Prof. Gaspari Biblio.o 10 luglio 1869; 7. Idem 2 marzo 1866 con Dispaccio del Sig. Sindaco di Bologna 1 Marzo 1866; 8. Lettera dell’Ill.mo Prefetto Tirelli 16 Dic.e 1868; 9. Lettera del Conte Malvezzi 14 luglio 1859».

Federico Vellani non conobbe la madre, non ebbe una famiglia e riversò tutto il suo amore nella cura del Liceo musicale. Circondato dalla stima generale, nutrì sempre grande amicizia per il senatore Nerio Malvezzi de’ Medici, cui lo legò la comune militanza agli ideali rivoluzionari: molte sue lettere sono oggi conservate nel Fondo Speciale Malvezzi de’ Medici (Bologna, Archiginnasio, cartone 10, fasc. 6). A Malvezzi, che lo ricambiava con pari affetto e lo assistette negli ultimi istanti della sua vita, volle, pochi mesi prima di morire, donare uno dei ricordi più cari dei suoi anni d’esilio, un’edizione delle Vite degli uomini illustri di Plutarco, allegandola a una lettera del 15 agosto 1906. Nonostante la lunga permanenza al Liceo, non abbiamo molte informazioni sull'attività di Bellani. Si segnalano dunque solo alcuni episodi salienti. Nel corso del suo servizio si dedicò a riportare in un volume manoscritto i nomi degli insegnanti e degli allievi per ogni classe ordinati per anno. Il contenuto del volume, Gli Elenchi degli alunni inscritti alle scuole del Liceo musicale dall’anno 1804 all’anno 1903 raccolti ed ordinati da Federico Vellani, è consultabile sul database online del sito del Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, che permette una ricerca per nomi, classi e anni scolastici. Rispetto alla fonte originale, come si legge sul sito ufficiale, vi è stato aggiunto un indice alfabetico per nome. Un supplemento, redatto successivamente, copre gli anni fino al 1930, mentre i dati relativi agli anni 1931-1942 (quando il Liceo comunale diventa Conservatorio Statale) sono desunti da fonti sparse e lacunose. Altre fonti del database sono i registri di classe, di cui la biblioteca conserva gli anni dal 1804 al 1850, e i cataloghi degli alunni ammessi dal 1804 al 1834, probabilmente utilizzati dallo stesso Vellani per la compilazione del suo volume anche se i registri e cataloghi presentano talvolta discordanze.

A Vellani si dovette, inoltre, l’ordinamento della Sala Rossini con le reliquie rossiniane donate al Liceo da Domenico Liverani; ma la sala fu smantellata dopo la seconda guerra mondiale. Vellani fu infatti anche appassionato raccoglitore di quadretti, bozzetti e oggetti curiosi e rari.

Strumenti, lettere, ritratti

Una delle prime iniziative di rilievo intraprese da Vellani è la Raccolta di Antichi Strumenti Armonici conservati nel Liceo Musicale del Comune di Bologna: si tratta di un inventario manoscritto degli strumenti musicali del Liceo, con fotografie di quelli ritenuti più interessanti (nel 2004 gli strumenti sono andati a costituire il nucleo principale della raccolta del citato Museo). L’inventario descrive 63 pezzi. La data del 1866 e l’attribuzione a Vellani derivano da un foglio manoscritto apparentemente coevo, su carta intestata del Liceo, incollato sul frontespizio dell’esemplare unico oggi al Museo di Bologna. Il catalogo è uno dei primi e più importanti esempi di documentazione fotografica sistematica di una collezione di strumenti musicali, un documento di straordinaria importanza per la storia conservativa e per il restauro degli importanti esemplari bolognesi.

II volume, riconducibile stilisticamente agli album fotografici che si stavano diffondendo con grande successo in quegli anni, è composto da dieci tavole fotografiche in cui compaiono i 35 strumenti della collezione: nonostante il poco spazio, le descrizioni sono sempre corredate da bibliografia storica in riferimento a dodici testi dei secoli XVI-XIX con rimando esatto al volume e alla pagina. Le descrizioni sono inoltre precedute dalle misure di “ingombro” e dal nome dello strumento (spesso con le varianti francesi e latine). Si tratta del prototipo di un metodo descrittivo fondato su definizione, attribuzione e datazione (anche se le datazioni congetturate dell’autore sono generalmente anticipate di un paio di secoli rispetto a quella reale) e così via: insomma, un modello catalografico. Come dice Giorgio Piombini in Fotografia e Fotografi a Bologna (2002) l’album è composto da dieci fotografie di cm 34 x 23, debitamente illustrate e commentate da Vellani e firmate dal fotografo Angiolini di Bologna, e comprende i più pregiati strumenti della raccolta ovvero salterio, cetra, sistro, trombe marine, liuti, tiorba, viole da gamba, viola d’amore, chitarrone, arciliuto, arpa, flauti, cornetti, corni, oboi, serpentone, biflauto, cornamusa; fino al celebre archicembalo costruito nel 1606 da Vito de’ Trasuntini, con tastatura a cinque ordini sul modello inventato da Nicola Vicentino per suonare negli antichi generi greci e da lui pubblicato nell’Antica Musica Ridotta alla moderna prattica del 1553.

Vellani partecipò attivamente all’organizzazione dell'Esposizione Internazionale di Musica tenuta a Bologna nel 1888. Tra i documenti più indicativi figurano le lettere che Boito gli inviò per quell’occasione, conservate nel Fondo Speciale Malvezzi de’ Medici: alcune sono state pubblicate da Oreste Trebbi nella Vita cittadina (1919), altre nell'Epistolario di Arrigo Boito curato da Elisa Bosio in occasione del dottorato all’Università di Padova (2010).

Com’è noto, la Mostra della musica del 1888 trovò splendida sede nel sontuoso palazzo eretto ai Giardini Margherita su disegno di Filippo Buriani. Riferisce Trebbi che del lieto esito della Mostra ebbe gran merito un organizzatore come Arrigo Boito che, ebbe numerosi collaboratori fra cui il cavaliere Federico Vellani, segretario del Liceo Musicale e membro della commissione di Musica sinfonica, dell'esposizione e della giuria per gli strumenti. A Vellani fu affidata la custodia di tutte le chiavi delle vetrine contenenti oggetti preziosi: “L’ufficio d’Alta fiducia che viene affidato al Vellani, la responsabilità che gli incombe esigono che codesta mansione venga poi degnamente retribuita”, si legge in una lettera di Boito indirizzata il 18 maggio 1888 al conte Giovanni Codronchi, presidente del comitato esecutivo. Ancora Boito: “La materia raccolta da me è nelle mani del Vellani”. Ma dove sono le lettere di Vellani a Boito? Una missiva di Boito del 12 luglio 1888 ne dà un indizio: “La tua che ho qui sul tavolo per copiarne l’indirizzo, è destinata, quando avrò suggellata questa, a incenerirsi (ubbidisco al tuo desiderio) nel caminetto, dopo una breve fiamma”. Infine il 4 dicembre 1888: «Carissimo Vellani, Grazie con tutto il cuore. Buono è ciò che ben finisce. L’Esposizione Musicale ha chiuso le sue porte con onore e questo risultato lo si deve, per la massima parte, al tuo buon zelo e all’opera tua, coscienziosa e sagace». Nel 1891 vi fu un altro scambio di lettere. Boito scrisse il 10 aprile di quell’anno “Caro Vellani. Fra non molti giorni spero di vedere il Maestro, gli chiederò il favore che tu desideri e spero che non mi sarà rifiutato. Allora ti spedirò i due manoscritti insieme. Saluti cordialissimi del tuo aff.mo Arrigo Boito”. Di cosa si trattava? Lo comprendiamo da una lettera di Arrigo Boito a Giuseppe Verdi il 29 maggio 1891:

«Caro Maestro. Oggi le scrivo per dirle che ho ricevuto dal buon Vellani una lettera piena della più calda riconoscenza per 1’autografo ch’Ella ha regalato alla Biblioteca del Liceo Musicale di Bologna. Il Vellani il quale è un’anima candida e semplicissima non si sente il coraggio di ringraziarla direttamente, ha paura di tediarla obbligandola a leggere le espressioni della sua gratitudine e incarica me di fare la sua parte che io assumo col massimo piacere. Ma ai ringraziamenti del Vellani aggiungo anche i miei perché Lei è stato così sollecito ad esaudire la mia intercessione che non posso fare a meno di ringraziarla. Le scrissi anche jeri una lettera che, come questa di oggi, non attende risposta. Lei non deve perdere tempo inutilmente colle corrispondenze, Lei ha da attendere al bucato [Falstaff]. Caro Maestro, a rivederci presto e saluti affettuosi a tutti quanti. suo Arrigo Boito».

Con la mediazione di Boito il 26 maggio 1891 Verdi aveva spedito a Vellani il manoscritto autografo del brano a quattro voci sole Te decet hymnus, battute 28–55 del Kyrie della Messa da Requiem, oggi conservato al Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna (Ms. UU.26): questo autografo presenta alcune differenze dalla partitura autografa oggi al Museo Teatrale alla Scala. Boito aveva donato anche il suo Lamento, trascrizione per canto di una Partita di Bach, ma doveva trattarsi non di un manoscritto bensì di una stampa.

Una fotografia di Vellani si trova sul periodico «Musica e musicisti» ed è riprodotta in Bologna di ieri di Sebastiano Sani che commenta così: era un «uomo dal viso burbero e accigliato, con que’ gran baffi spioventi, gli occhi neri e vivaci, il cappello piantato su le sopraciglia setolose, ma d’animo mite e cortese, un vero gentiluomo che al senso dell’ordine univa una bontà affettuosa per tutti”. Che i baffi fossero il tratto distintivo di Vellani si capisce anche da una fotografia di gruppo scattata in Sala Bossi verso il 1905 e conservata fra i disegni e le stampe del Museo della Musica, in cui si riconoscono da sinistra Emma De Stefani (arpa), Alessandro Vezzani (canto), Mirra Buccellati (declamazione), Filippo Ivaldi (pianoforte), Guido Alberto Fano (pianoforte), Cesare Dall’Olio (contrappunto), Marco Enrico Bossi (direttore), Bruno Mugellini (pianoforte), Guglielmo Mici (composizione), Federico Sarti (violino), Federico Vellani (segretario), Luigi Orioli (fagotto), Angelo Consolini (violino), Adolfo Massarenti (viola), Francesco Serato (violoncello).

Un’altra immagine di Vellani di tre quarti, un bassorilievo scolpito nel marmo, si trova sulla lapide della tomba alla Certosa di Bologna. Tuttavia il ritratto più celebre è senz’altro il dipinto di Carlo Legnani, donato al Liceo musicale nel 1907, dopo la morte del segretario, da Maria Peñalver Peloso con la esplicita richiesta che fosse collocato nel Salone dei concerti, ossia l’attuale Sala Bossi. Parecchi quadri di soggetto musicale erano passati per le mani della famiglia Peñalver, non ultimo quello famoso di Isabella Colbran attribuito a Pelagio Palagi. Chi era Maria Peñalver Peloso? Era la moglie di Alfredo Peñalver (1844-1894), unico figlio di Stanislao Peñalver e Giuseppina Edlmann. Maria (1848-1933) era figlia di Mary Edlmann, sorella di Giuseppina, e di Giacomo Peloso, che apparteneva a una ricca famiglia d’imprenditori genovesi originari di Novi Ligure: i Peñalver, nobili proprietari bolognesi di origine cubana, si erano sposati tra cugini per non disperdere il patrimonio familiare. L’autore del ritratto di Vellani è Carlo Legnani (Piumazzo [Modena], 1852 - Bologna, 1938). Nei Ritratti del Museo della Musica Giovanna Degli Esposti lo definisce così:

«superbo ritratto, in cui il personaggio è rappresentato di fronte, a mezzo busto, con una bella giacca color blu scuro. Legnani rileva una particolare cura nella definizione della fisionomia, caratterizzata dai grandi baffi bianchi, dall’alta stempiatura e da quell’espressione, un po’ accigliata e burbera, già messa in evidenza da Sebastiano Sani. La tecnica del gessetto su cartoncino conferisce all’insieme un’inconsueta morbidezza d’effetti, e anima la composizione, che, pur tipologicamente simile alle altre effigi coeve nell’iconoteca degli insegnanti del Liceo, si differenzia per una più alta qualità esecutiva».

Documenti e oltre

Anzitutto l'opera dell'interessato, manoscritta: Gli Elenchi degli alunni inscritti alle scuole del Liceo musicale dall’anno 1804 all’anno 1903 raccolti ed ordinati da F. V., Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica. Poi due poli documentari a Bologna: Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Fondo Speciale Malvezzi de’ Medici, cartone 10, fasc. 6; Archivio Storico del Comune, Carteggio amministrativo, Registro del Protocollo Generale, tit. XIV. rub. 4 sez. 1, 1869, n. 51; 1907, n. 3133. Quindio un memoriale d'epoca: Ciro Menotti e i suoi compagni: o Le vicende politiche del 1821 e 1831 in Modena, Cenni storico-biografici raccolti da Taddeo Grandi già ufficiale garibaldino nelle patrie campagne e nei Vosgi, Biblioteca storica del Risorgimento italiano pubblicata da T. Casini e V. Fiorini, s. V, n. 9, Bologna, Azzoguidi, 1880, p. 251.

Ed ecco la bibliografia secondaria: Ugo Pesci, Nel primo centenario del Liceo Musicale Rossini in Bologna, in «Musica e musicisti», LIX, 1904, pp. 715-729: 727; Giovanni Sforza, La Rivoluzione del 1831 nel Ducato di Modena, Studi e documenti, Roma- Milano, Società Editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati & C. 1909; Francesco Vatielli, La Biblioteca del Liceo Musicale di Bologna, in «L’Archiginnasio: bullettino della Biblioteca comunale di Bologna», XI, 1916, pp. 124-146, 201-217; XII, 1917, pp. 31- 47; Oreste Trebbi, Lettere inedite di Arrigo Boito a F. V., in «La vita cittadina. Rivista mensile di cronaca amministrativa e di statistica del Comune di Bologna», V, 1919, n. 9, pp. 349-52; Sebastiano Sani, Bologna di ieri, Bologna, Zanichelli, 1922, p. 177; Luigi Ferdinando Tagliavini, Glorioso passato e problemi presenti della Biblioteca musicale G. B. Martini di Bologna, in «Fontes Artis Musicae», II, 1955, 1, pp. 62-68; John Henry van der Meer, Gli strumenti musicali europei del Comune di Bologna, in «Recercare», III, 1991, pp. 231-257; Giorgio Piombini, Civico Museo Bibliografico Musicale, in Fotografia e Fotografi a Bologna (1839-1900), a cura di Giuseppina Benassati e Angela Tromellini, Bologna, Grafis, 2002. p. 91; Gabriele Rossi Rognoni, La definizione dell’organologia come disciplina attraverso i primi cataloghi museali (1866-1911), Università degli studi di Firenze. Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo, annali, n. s., IX, Firenze, Titivillus, 2008, pp. 155-171: 158-159; Lettere di Arrigo Boito, 2 voll. a cura di E. Bosio, Università degli Studi di Padova, Dottorato di Ricerca in Scienze Linguistiche, Filologiche e Letterarie, 2010; Verdi. Messa da Requiem, Urtext edited by Marco Uvietta, Critical Commentary, Kassel, Bärenreiter, 2014, p. 2; Emanuela Marcante-Daniele Tonini, Bologna 1888: la grande impresa dell’Esposizione Internazionale di Musica, in Expo Bologna 1888. L’Esposizione Emiliana nei documenti delle Collezioni d’Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, a cura di Benedetta Basevi e Mirko Nottoli (Quaderni della Biblioteca di S. Giorgio in Poggiale, 1), Bologna, Bononia University Press, 2015, p. 31-41: 33; Giovanna Degli Esposti, 285. Ritratto di F. V., in I ritratti del Museo della Musica di Bologna da Padre Martini al Liceo Musicale, a cura di Lorenzo Bianconi e Altri, Firenze, Olschki, 2018, pp. 590-592.

Luigi Verdi

Vellani e un secolo di scolari

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021