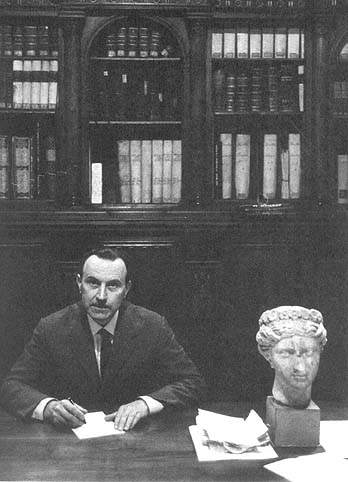

Alessandro Bonsanti

Alessandro Bonsanti (Firenze, 25.XI.1904 – ivi, 18.II.1984).

Letterato poliedrico

Definito dalla critica “il Proust italiano”, Alessandro Bonsanti fu uno dei più illustri rappresentanti della Firenze delle riviste letterarie a cavallo della Seconda guerra mondiale. Scrittore raffinato e fecondo, fu intriso di spiriti europei. Animatore e direttore del Gabinetto Vieusseux, per il suo muoversi su diversi piani culturali, il saggista, il narratore, il direttore di riviste, l’organizzatore di dibattiti e occasioni di approfondimento, fu definito operatore di cultura, anticipando il ruolo dell’operatore culturale, che sarebbe venuto di moda dagli anni '70. Dal 1942 al 1974 insegnò al Conservatorio “Martini”, venendo, come vedremo, in modo più o meno regolare a Bologna. Le sue lezioni di Letteratura poetica e drammatica sono ricordate dagli allievi, in numero esiguo in quegli anni, con grande piacere e con notevoli attestati di stima per la statura culturale e umana del docente. Nato a Firenze nel 1904, Bonsanti intraprese gli studi di ingegneria, che dovette interrompere a causa di dissesti familiari. Trasferitosi a Milano, si impiegò per alcuni anni in banca e frequentò una scuola svizzera di studi bancari. Dopo aver pubblicato i suoi primi racconti sulla «Fiera letteraria», tornò a Firenze, dove continuò a cimentarsi con la narrazione breve, ma anche con la scrittura saggistica e giornalistica. Nel 1928 iniziò a collaborare con la rivista «Solaria», fondata nel 1926 da Alberto Carocci, e nel 1930 ne divenne condirettore. In questo ambiente conobbe il meglio dell’intellettualità fiorentina e nazionale dell’epoca, Arturo Loria, Eugenio Montale, Gianna Manzini, Carlo Emilio Gadda, Elio Vittorini. Fu sempre convinto che la letteratura dovesse conservare una propria autonomia dal regime fascista e per questo motivo, negli anni '30, entrò in polemica con Carocci, sostenendo l’apoliticità e la libertà della “civiltà delle lettere”, ossia l’indipendenza dalle politiche del regime. Ribadì altresì, contro ogni spinta autarchica, la necessità di guardare la grande letteratura europea di Proust, Kafka, Joyce, Valéry, Svevo, e di raccogliere tutti quelli che credevano nella specificità della letteratura, unificando nomi che avevano militato in diverse esperienze di riviste di prosa d’arte.

Per questi motivi nel 1937 fondò un nuovo periodico, «Letteratura», dove continuò a propugnare la contrapposizione inconciliabile tra cultura ufficiale e cultura libera. La rivista visse con quel nome fino al 1947, per proseguire comunque, in varie vesti, fino al 1968. Dal 1934, inoltre, fu impiegato presso il Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze, prendendo il posto di Montale, estromesso per la mancata adesione al fascismo. Dal 1941, poco dopo il trasferimento della sede del Gabinetto a Palazzo Strozzi, gli venne conferita la nomina di direttore incaricato della biblioteca, che conservò per quaranta anni. Con il poeta futuro premio Nobel e con Loria diresse dal 1945 al 1947 il settimanale «Il Mondo», di tendenza laica e azionista e dall’ampio raggio di interessi, politici, economici, culturali. Dal 1956 iniziò la collaborazione con l’omonimo periodico diretto da Mario Pannunzio e assunse la cura dell’«Antologia Vieusseux».

Il 7 ottobre del 1942 venne nominato dal ministero dell’Educazione nazionale insegnante titolare per un triennio della cattedra di Letteratura poetica e drammatica a Bologna, con dispensa del periodo di prova. Ma i primi tempi della docenza, anni di guerra, furono particolarmente travagliati. Compiuto l’anno scolastico 1942-1943 e quello successivo, portando cinque diplomande di canto agli scrutini, tra il 1944 e primi mesi del 1945, per la situazione di guerra e per la difficoltà dei trasporti, non riuscì a raggiungere Bologna. Venne perciò destituito nel 1945 e sostituito da quello che in seguito si rivelò un luminare dell’italianistica, Raffaele Spongano. Avanzata domanda al ministero della Pubblica istruzione per essere reintegrato nell’incarico, lo fu agli inizi del 1947, destinato, inizialmente, a compiti di sussidio, per non interrompere la continuità didattica dell’insegnamento di Spongano. Nelle sue note di servizio registriamo agli inizi degli anni '60 l’immatricolazione alla facoltà di Lettere e Filosofia, ricordando che per insegnare Letteratura poetica e drammatica all’epoca non era necessaria la laurea, e che anzi la cattedra era stata istituita anche per offrire un posto stabile a letterati di fama senza titolo accademico (per esempio Salvatore Quasimodo a Milano).

Nel dopoguerra al Vieusseux a Firenze Bonsanti diventò un vero e proprio propulsore di attività, contribuendo a creare la fisionomia del Gabinetto come istituto di alta cultura. Trasformò così l’istituzione, dalla fine degli anni '50, da biblioteca di consultazione in luogo di incontri e di approfondimento, convegni, cicli di conferenze, lezioni, mostre, conversazioni con gli autori. Nel 1966 mutò il «Bollettino delle pubblicazioni» in rivista, l’«Antologia Vieusseux», da lui diretta. In quello stesso anno fu in prima fila per salvare il patrimonio librario dai danni dell’alluvione. Successivamente dette nuova spinta al Gabinetto, sempre combattendo contro i bilanci ristretti. Del 1973 è la costituzione del Centro Romantico, ossia un’accentuata specializzazione della biblioteca su testi e periodici dell’800, andando a costituire un luogo non di erudizione ma di ricerca delle radici del presente, partendo dal patrimonio del fondatore, Pietro Vieusseux. Del 1975 è la realizzazione dell’Archivio Contemporaneo, che in seguito gli sarà intitolato, una sezione della biblioteca che raccoglie lettere, manoscritti, documenti di protagonisti della letteratura del Novecento. In quegli anni pubblicò anche vari romanzi, spesso lunghi o lunghissimi, riorganizzò i racconti degli anni '20-30 in una raccolta, organizzò altri suoi scritti, pubblicò alcuni drammi teatrali di conversazione e di idee, anche quelli di sterminata misura, difficilmente traducibili sul palcoscenico. Sulla sua personalità, schiva ma estremamente disponibile ad ascoltare, a incoraggiare, a favorire i più giovani, esistono diverse testimonianze. Luciano Anceschi, docente di Estetica all’Università di Bologna, fondatore di una felice scuola e della rivista “Il Verri”, lo ricorda “con i suoi panciotti inglesi, e il gesto un poco antico e distaccato nell’aria distesa del Gabinetto Vieusseux”. Altri sottolineano il suo timido, continuo stropicciarsi le mani. Tutti quelli che lo conobbero ricordano, in occasione di incontri per commemorarne la figura dopo la sua dipartita, come nel suo ufficio tutti venissero accolti con attenzione cordiale e sensibile e come, ancora Anceschi, fosse “liberale senza indulgenze, capace di intendere il peso di un testo ancora inedito e di valutarlo nel più sincero disinteresse, disposto, anzi, a tener viva, al di fuori di ogni ufficialità, una trama lunga, delicata, non facile, sicura di rapporti di amicizia”.

Queste caratteristiche e i suoi meriti letterari vengono confermati da quelli che lo incontrarono nelle incursioni bolognesi. Renato Barilli, uno dei fondatori del DAMS, a lungo docente di Estetica e poi di Fenomenologia degli stili, rammenta:

«Quando veniva a insegnare a Bologna in Conservatorio, la sera si fermava a dormire. Invitava il regista Luigi Gozzi e me a mangiare dalla Cesarina. Credo vedesse in noi, allora giovani, quello che era stato lui negli anni Trenta. Del suo insegnamento non parlava, ed era in genere molto riservato. Discutevamo di questioni letterarie. Io lo stimavo: mi sembrava, della sua generazione, uno degli scrittori più interessanti, legato a una linea della letteratura europea, incarnata da noi in misura suprema da Svevo e Pirandello».

In questo modo si conferma la voce generale di un notevole interesse per chi si affacciava al mondo della cultura, anche se seguiva strade diverse dalle sue, magari schierato (siamo negli anni '60-70) nelle file dell’avanguardia. Il compositore Adriano Guarnieri fu suo allievo in Conservatorio in quello stesso periodo, verso al fine degli anni '60, e lo ricorda come un grande umanista: «Tenne un corso sulla letteratura greca, appassionante. Alle sue lezioni eravamo in pochi e io pendevo letteralmente dalle sue labbra. La mia passione per Euripide la devo a lui, tanto che come studente di composizione gli promisi che un giorno avrei scritto una Medea». E la promessa fu mantenuta: Guarnieri ha creato l’opera-video Medea per soli, coro, orchestra e live electronics; è stata rappresentata nel 2002 a Venezia e ha ottenuto il premio Abbiati. Bonsanti lo ricorda un altro allievo di composizione, Giovanni Bartoli, direttore d’orchestra, già direttore del Conservatorio di Cesena:

«Venivo da studi liceali fatti male. Grazie a lui ho riscoperto la letteratura: conosceva personalmente tutti i grandi scrittori del '900; aveva partecipato a tutti i movimenti letterari. Nell’insegnamento era amabilissimo e dimostrava grande competenza su tutta la letteratura europea. Mi fece amare in particolare Shakespeare. Mi spinse a scrivere, a cimentarmi con la narrazione» conclude, a testimonianza di una personalità che amava stimolare le energie creative dei giovani».

E aggiunge che con lui si parlava tanto di tragedia greca quanto delle attività del Gabinetto Vieusseux, di Luigi Dallapiccola, suo amico personale, di Dante, di Petrarca, del Dolce Stil Novo.

Bonsanti andò in pensione dal Conservatorio nel 1974, continuando la sua attività fiorentina. E proprio nella sua città, alla fine della vita, riversò nella politica attiva le energie che aveva sempre dedicato alla letteratura come impegno anche civile, senza sudditanze ideologiche, guidata da un liberalismo attento ad ascoltare senza preconcetti tutte le posizioni. Nelle file del Partito repubblicano di Giovanni Spadolini fu eletto, come indipendente, prima consigliere comunale e poi sindaco di Firenze nel 1983. Non portò a termine il mandato, colto dalla morte nel 1984. Fu sposato con Marcella Del Valle (1911-1992) ed ebbe due figli, la giornalista Sandra, nata nel 1937, lo storico dell’arte e sovrintendente alle Belle Arti Giorgio, nato nel 1944. Un Proust italiano, torrenziale e labirintico «L’unica etica che conta per me è la garanzia che il nostro lavoro, vorrei dire il nostro pensiero, gode di tutta la libertà possibile [...]. È l’unico modo per riuscire utili al prossimo». Così Giovanni Borghini, personaggio alter ego dell’autore in varie opere, nella Nuova stazione di Firenze (Mondadori, 1965) interviene in una discussione su estetica ed etica, in cui si parla di funzione moralizzatrice dell’arte e di un'etica che sia insieme un’estetica. Il personaggio rovescia l’assunto: «Un’estetica come etica: suona meglio, e legherebbe meno le mani verso il superuomo del momento». Il superuomo del momento è naturalmente Mussolini: siamo in un salotto fiorentino, in una discussione tra intellettuali. Di fronte ai dubbi di uno dei presenti, se non si debba uscire dalla sospensione e schierarsi con il regime, Borghini, a fatica, tirato per i capelli, prorompe con quella affermazione decisamente “solariana”. L’atteggiamento della rivista e della successiva «Letteratura», di Bonsanti e dei suoi sodali, fu proprio di quel tipo: rifiuto dell’impegno, inteso, in quel caso, come abdicazione dalla libertà intellettuale, come collaborazionismo. Circa un decennio dopo quelle discussioni (la scena è ambientata negli anni '30), uno dei letterati che parteciparono ai circoli fiorentini, Elio Vittorini, nella famosa disputa con esponenti di primo piano del Partito comunista come Mario Alicata e Palmiro Togliatti, rifiuterà di fare da “pifferaio della rivoluzione”, ossia di schierarsi come propugnatore di ideologie, rivendicando, ancora, l’autonomia della cultura. Un’autonomia che non era disimpegno, bensì coscienza che la realtà andava scavata, indagata nelle sue ragioni interiori, nella sua mutevolezza, piuttosto che offrire facili e non sempre disinteressate adesioni, che correvano il rischio di inquinare la riflessione.

Borghini, nel romanzo citato, lo troviamo nella nuova stazione di Firenze S. Maria Novella, progettata dall’architetto Baldasseroni, evidente controfigura, come Borghini lo è dell’autore, di Giovanni Michelucci. Partiamo da questo romanzo nell’analisi dell’opera dello scrittore perché bene illustra il metodo “memoriale” di Bonsanti. La storia parte con Borghini che, negli anni '60, sta per dirigersi verso Roma. Il suo discorso si snoda per continue divagazioni, sospensioni, cambi di oggetto del pensiero. Fino a che non vede Baldasseroni e cerca di sfuggire all’incontro con l’architetto, suo conoscente, per poter viaggiare senza dover intavolare discussioni e poter leggere due libri da Firenze a Roma. I tentativi di rimanere incognito e di sottrarsi alla compagnia diventano quasi comici, e innescano ulteriori digressioni, pensieri, in un flusso di coscienza molto simile a quegli degli scrittori europei. Naturalmente alla fine sarà inevitabile imbattersi nell’uomo e condividere con lui viaggio e conversazione. Ma, mentre immaginiamo che nello scompartimento tra i due si sviluppino i discorsi, Borghini lascia fluire alla deriva i propri pensieri e ricordi, proiettandosi in anni lontani, quelli del fascismo, rievocando nella propria mente storie di amori e seduzioni, ma anche quelle dispute salottiere sullo schierarsi o meno col regime che abbiamo menzionato e che occupavano l’interesse degli intellettuali dell’epoca. Il metodo diventa proustiano, anche se in modo molto casalingo, fornendo un ritratto delle posizioni solariane colte nella vita dell’epoca. Nel romanzo leggiamo una premessa:

«Con questo romanzo l’A. ha inteso non tanto di rappresentare, pur trasfigurati, i tempi della rivista «Solaria» dove convennero dal 1926 al 1934 molti spiriti liberi, quanto di restituirne l’atmosfera, l’imponderabile che certo si raccoglie, per i superstiti, in quel nome. Inutilmente quindi si tenterebbe d’identificare nei casi e nei personaggi del romanzo la realtà grezza, e cioè gli avvenimenti e le persone della vita; ma l’A. potrà ritenere di aver raggiunto il suo scopo qualora la ricostruzione agisse sul lettore con l’efficacia di un’equivalente verità poetica».

Eccolo il metodo Bonsanti: verità poetica contro realtà grezza, evocazione di atmosfere e idee attraverso procedimenti ereditati dalle avanguardie europee e “risciacquati in Arno”, con una prosa che, al primo impatto, ricorda quella manzoniana. Il flashback, la sospensione, il flusso di coscienza, lo scavo nella memoria richiamata per particolari fisici, un certo saggismo pensoso si mescolano col bozzetto, col ritratto vivido, perfino con la ricerca di una letteratura galante e sottilmente erotica. In una prosa intarsiata, dal fluire solenne in certi momenti, con accelerazioni icastiche o alleggerimenti in altri, fitta di concatenazioni, incisi, subordinate, flussi laterali e rientri nell’alveo principale.

Le prime prove letterarie del nostro autore erano state racconti di ambientazione “granducale”, ossia svolgentesi nella Toscana preunitaria, magari tra i briganti e le popolazioni rustiche di Maremma. Questa cifra ritroviamo, insieme a una nota ridente, salottiera, nei racconti iniziatici delle raccolte La serva amorosa del 1929 e I capricci dell’Adriana del 1934, unificati nel 1962 in Racconti lontani (Mondadori). Tra animati ritratti d’ambiente, attraverso alcune di queste novelle si traccia la crescita di Pierino, un giovane dei primi dell’800, colto dalle iniziali esperienze di fanciullo fino all’età adulta. Il metodo narrativo è già quello che riconosceremo più avanti nello scrittore maturo: accenni, risonanze, echi del ricordo, con attenzione ai minimi fatti della vita, ai colori, agli oggetti, ai sentimenti e al loro formarsi dalle esperienze, con uno scavo costante nei magazzini della memoria. C’è anche, qui, un abbandono particolare al paesaggio, via via ripulito dalle iniziali note ancora in qualche modo debitrici di verismo e bozzettismo regionale. Note biografiche compaiono in Racconto militare, uscito su una rivista nel 1934 e pubblicato in volume nel 1937, scritti vari in Dialoghi e altre prose del 1940 e spunti narrativi tra passato e futuro in Introduzione al gran viaggio del 1944. Nel primo i ricordi della naja si strutturano già in una architettura derivante dallo stile di Virginia Woolf, un far emergere a onde pensieri e fatti. Nei Dialoghi vengono compresi alcuni testi che testimoniano l’estesissima attività di pubblicista ed elzevirista dell’autore, che fu anche critico cinematografico, musicale, d’arte, oltre che acuto osservatore della letteratura italiana e straniera, nonché commentatore di fatti politici e collaboratore di quotidiani come «La Nazione» di Firenze. Da Fine dell’adolescenza, racconto conclusivo del ciclo del giovane Pierino incontrato in varie storie dei Racconti lontani, prende le mosse il più impegnativo Introduzione al gran viaggio, che chiude la produzione dei primi anni, aprendo la strada a quella delle opere che possiamo considerare più mature. Il ragazzo, nei primi racconti oggetto di esperimenti pedagogici da parte dei suoi tutori, qui sceglie decisamente la carriera di scrittore, anticipando la figura di Giovanni Borghini: come il Dedalus di Joyce, nota Giuseppe Nicoletti in un saggio sul Bonsanti scrittore contenuto negli atti del convegno di studi per il centenario della nascita del Nostro, siamo davanti a un «ritratto dell’autore da giovane», che non coincide perfettamente con le caratteristiche biografiche del suo creatore, ma prefigura, dopo i racconti di formazione, un personaggio con la personalità di osservatore silenzioso, registratore di fatti di atti di pensieri.

Questo ruolo di “macchina narrante”, che cerca di rimanere implicata il meno possibile negli eventi, dai quali anzi prova in continuazione a fuggire, fino a veri e propri troncamenti dei finali delle storie, dei momenti in cui l’azione dovrebbe finalmente compiersi dopo osservazioni, divagazioni, labirintiche variazioni, è assunto pienamente dallo scrittore Borghini, protagonista di tre romanzi: La vipera e il toro (Sansoni, 1955), I cavalli di bronzo (Sansoni, 1956), La nuova stazione di Firenze (Mondadori, 1965). Nel primo, l’avventura amorosa con Irene viene omessa e comincia quando il romanzo termina. Così I cavalli di bronzo si arrestano sul limitare di un incontro atteso per molto tempo. Nella Nuova stazione ugualmente le azioni culminanti rimangono sospese, e la scrittura approfondisce il divagare delle idee, delle sensazioni, delle preoccupazioni, dei ricordi, fino “a sopprimere più che fosse possibile il modello fisico del personaggio”, come dice lo stesso Borghini in una pagina di La vipera e il toro: «Rendere cioè tutto meno consistente nelle linee e nelle forme, dei gesti fisici, onde abbia risalto, e una propria vita fisica, quasi di oggetto, nella rappresentazione, il pensiero». Lo scrittore e l’atto dello scrivere, di fatto, diventano protagonisti dell’opera.

L’ultima fatica narrativa da considerare sono i quattro romanzi riuniti sotto il titolo La Buca di San Colombano, scritti tra il 1934 e il 1945, ma pubblicati tra il 1964 il 1973 presso Mondadori. Romanzi anche essi analitici, di paesaggi interiori, di psicopatologie della vita quotidiana, che impediscono di esaurirsi nel quadretto realistico o post-realistico, confermando la vocazione dell’autore a farsi indagatore di anime. Tutto si svolge in un ambiente mediocre, un caffè concerto sospeso tra pretese di una certa eleganza e l’ambiguità di luogo dove intrecciare facili idilli. Pochi sono i personaggi in scena, ricorrenti, che Renato Barilli, descrivendo La narrativa italiana del primo Novecento (Mursia, 2020), rileva dare luogo a una fissità di scena quasi teatrale, con qualche deviazione al di fuori delle mura del locale, ma sostanzialmente ancora una volta tesa tutta ad approfondire fatti interiori più che accadimenti esterni. Insomma, nella Buca «si combatte, ci si scontra, si nutrono odi, idiosincrasie, affetti e livori», in una trama che si distende lenta, con qualche rottura e con molti ritorni, sospensioni, in un quadro normalmente dolorante della vita intessuta delle passioni comuni.

La scrittura di Bonsanti è sostenuta, nota Pietro Bigongiari, da una «costruzione a chiocciola del periodo», un avanzare che continuamente si riavvolge sui propri passi, trovando nel tempo un ostacolo che fa rimbalzare e tornare «nella curvatura elicoidale del proprio guscio», favorendo la riflessione in sé del significante, senza possibilità di veri sviluppi e ancor meno di conclusioni. E dietro questo “eterno ritorno”, nota ancora Bigongiari, c’è sì Proust, ma anche “la lentezza di certa narrativa ottocentesca, una sorta di grand jeu dell’intrattenimento stilistico dinanzi all’eccesso significativo di ogni naturalismo” (Dedicato a Bonsanti, Gabinetto Vieusseux, 1984).

Per queste caratteristiche vari e opposti sono stati i giudizi sulla sua opera. Se Gilberto Finzi in Novelle italiane. Il Novecento (Garzanti, 2001) lo definisce uno stilista dal gusto antico, quasi pedante nel periodare lento e sottile, con fondamenti più nell’800 toscano che nella velocità novecentesca, Renato Barilli lo rivaluta, rilevando come, in contrapposizione a una certa letteratura del dopoguerra, facilmente realistica, legata in modo meschino ad acquisizioni precedenti, “proprio il passo lento, ma sicuro, metodico, incalzante dello scrittore fiorentino [...] sembrò quello che ci voleva, quasi a fornire un equivalente nostrano del poderoso ralenti proustiano» (La narrativa italiana, cit.).

Certo, a leggere oggi Bonsanti, sembra comunque di essere proiettati in un altro tempo, in un’altra concezione della prosa, che si svolge per lente volute, divagando, sospendendo, quasi con la paura di arrivare a compimento, con la consapevolezza dell’inutilità di definire una trama, di portare a compimento un’azione. Questa stessa impressione lasciano i testi teatrali, pubblicati principalmente in Teatro domestico (Mondadori, 1970). Nel volume si trovano due pièces, Ottaviano e Don Giovanni (una terza, non compresa in quella raccolta, è Maria Stuarda). Le opere sono precedute da lunghe introduzioni: quella a Ottaviano chiarisce che il personaggio poco si presta a diventare protagonista di un dramma e che l’unica possibilità, con lui, è rendere drammatica la sua assenza di drammaticità. Un’altra figura piatta, quindi, fumosa, un fantasma, quasi attestata “sopra un tono di solitudine e di malinconia, quello più indicato ad accompagnare con la sordina degli ultimi anni del soggiorno sulla terra di chi visse troppo a lungo”. Seguono 120 pagine di dramma. Don Giovanni, viceversa, privato nel '900 dei suoi vapori sulfurei, per renderlo testimone dei tempi, abbassato, rimpicciolito, privato “di quegli abiti curiali, di cui si è lungamente rivestito e nei quali si è pavoneggiato per alcuni secoli”, viene da lui nuovamente dotato di tratti straordinari, diventando una specie di metafisico Faust, spregiatore più che semplice seduttore, giocatore d’azzardo, manipolatore di destini.

Archivi di una prosa dimenticata?

Su Bonsanti oggi non sono reperibili molti studi. Appare uno dei grandi trascurati o dimenticati del secolo, indipendentemente dal giudizio di valore che si voglia dare sulla sua opera, che pure fu vasta, fitta di incroci, di stimoli al mondo delle lettere e delle arti, inesausta in quanto saggista e organizzatore di cultura. Una bibliografia completa dei suoi innumerevoli scritti ha prodotto nel 2003, in prossimità del centenario della nascita, il Gabinetto Vieusseux, con la cura di Laura Malatesti: Bibliografia degli scritti di Alessandro Bonsanti.

Oltre ai testi già citati, ricordiamo che molti suoi scritti d’occasione si trovano nelle riviste storiche che abbiamo menzionato e su molti periodici o quotidiani. Testimonianza della sua attività per l’Archivio Vieusseux è riscontrabile sul sito e nei cataloghi degli Archivi del Gabinetto. Ne tratteggiano la poliedrica figura alcune pubblicazioni a lui dedicate dall’Archivio stesso. Il 17 febbraio 1985 si svolge la prima commemorazione a un anno dalla morte. Il 5 e il 6 maggio del 1989 viene organizzato un convegno dal titolo Alessandro Bonsanti Scrittore e organizzatore di cultura. Nel 1990 escono i primi due volumi della collana «Atti Vieusseux»: il primo, curato da Paolo Bagnoli, raccoglie gli interventi del convegno appena ricordato. Il 18 febbraio 1994 Carlo Bo commemora Bonsanti nel decennale della morte.

Voci di conoscenti e amici che ne interpretano l’opera sono inoltre raccolte nel numero 3, anno XX, dell’«Antologia Vieusseux» (datato luglio-settembre 1984), un opuscolo intitolato Dedicato a Bonsanti con interventi di Luciano Anceschi, Carlo Betocchi, Piero Bigongiari, Romano Bilenchi, Carlo Bo, Lanfranco Caretti, Gianfranco Contini, Gianandrea Gavazzeni, Silvio Guarnieri e altri bei nomi della patrie lettere e arti, a testimonianza di una personalità che aveva profondamente inciso nella civiltà letteraria fiorentina e italiana del '900. Altri atti ritroviamo, sempre pubblicati dal Vieusseux, nel 2004, a rendere conto del convegno di studi Alessandro Bonsanti nel centenario della nascita. Gli interventi di apertura tratteggiano le diverse anime di attività del letterato, la sua militanza al Gabinetto, il ruolo nelle riviste «Solaria» e «Letteratura», l’ideazione dell’Archivio Contemporaneo e quella dell’800 romantico. Quindi Giuseppe Nicoletti opera un affondo sull’attività di narratore di Bonsanti, da noi abbondantemente utilizzato per queste note, mentre altri ne completano la figura con saggi sulla sua attività di bibliotecario e di animatore dell’«Antologia Vieusseux». Seguono testimonianze di personalità più giovani che ebbero a che fare con lui. Chiude un’appendice sulla mostra documentaria Alessandro Bonsanti direttore del Vieusseux, a cura di Caterina Del Vivo e una breve raccolta di documenti.

In seguito, a parte il recente capitoletto già citato, dedicatogli da Renato Barilli, registriamo un disinteresse della pubblicistica nei suoi confronti. E d’altra parte constatiamo come anche le sue opere narrative, non più disponibili per l’acquisto se non sul mercato antiquario, siano relegate in fondi personali di biblioteche, spesso chiuse al prestito o affidate a depositi, a testimoniare un disinteresse della cultura di oggi per la sua figura, considerata probabilmente, non sappiamo quanto con ragione, esemplare di un tempo ormai trascorso e sorpassato.

Massimo Marino

Bonsanti, scrittore e operatore di cultura

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021