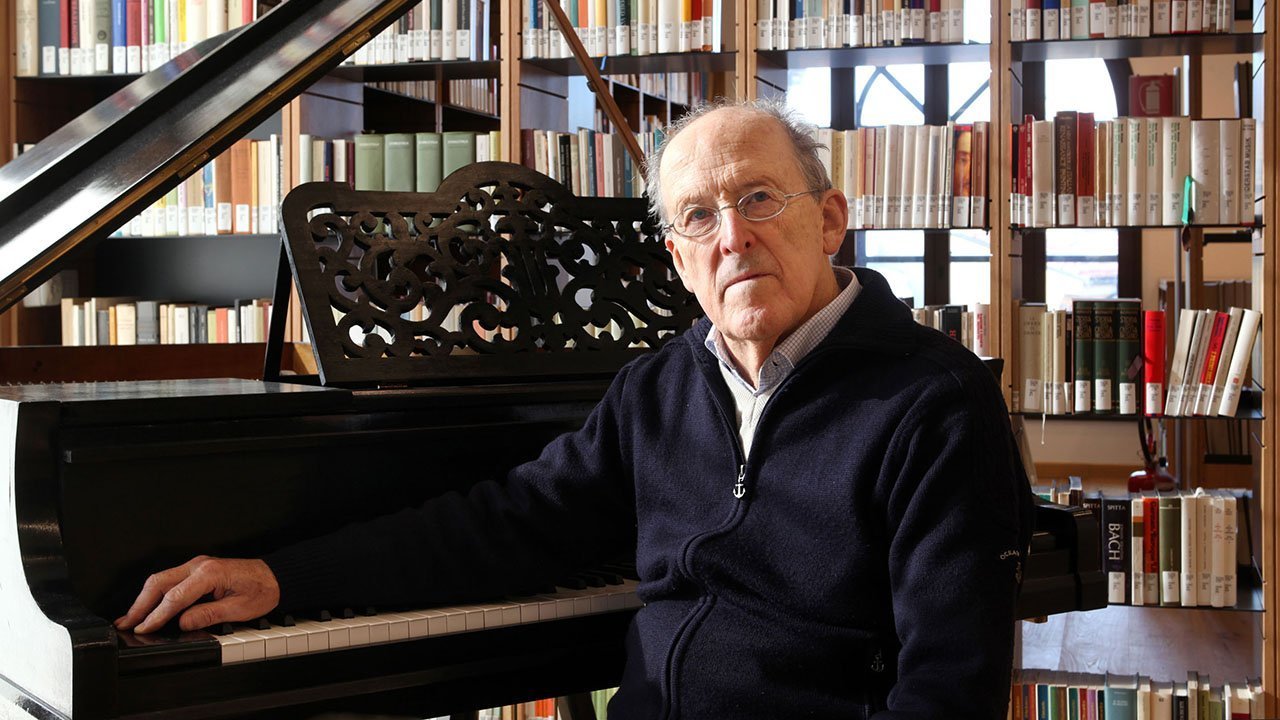

Luigi Ferdinando Tagliavini

Organista, clavicembalista, musicologo, ha compiuto gli studi presso i Conservatori di Bologna e Parigi e all'Università di Padova. Svolge intensa attività concertistica in Europa, America, Giappone e Australia. Ha realizzato numerose incisioni discografiche, tra le quali i "Fiori Musicali" di Frescobaldi (Schwann e Erato), l'opera cembalo-organistica di Zipoli (RCA Italiana), i Concerti per due organi di Sole e le Sonate per due strumenti a tastiera di Pasquini (Erato) con Marie-Claire-Alain Ha curato per la Ricordi la collana "Antichi organi italiani" per la quale ha inciso i dischi dedicati a Frescobaldi e all'800. Ha pubblicato "Studi sui testi delle cantate sacre" di J. S. Bach (Cedam) ed edizioni critiche delle opere "Mitridate", "Ascanio in Alba" e "Betulia liberata" di Mozart. Dirige con Oscar Mischiati la rivista "L'Organo" (Patron). Ha tenuto corsi in varie Università degli Stati Uniti e in Giappone ed è docente alle Accademie internazionali estive di Haarlem, Innsbruck e Pistoia. È professore ordinario di musicologia all'Università di Friburgo in Svizzera. Nel 1974 il Ministero italiano della Pubblica Istruzione gli ha conferito la medaglia d'oro di benemerito della cultura. Nel 1985 l'American Guild of Organists di New York gli ha conferito il titolo di "organista dell'anno".

Guida biografica dei musicisti e operatori musicali italiani

Gioiosa Editrice, Sannicandro Garganico, 1990

Luigi Ferdinando Tagliavini (Bologna, 7.X.1929 - ivi, 11.VII.2017).

Armoniosamente iscritto in un vasto possesso del mondo

Dall’inaugurazione nel giugno 2010 ad oggi, il Museo di S. Colombano, che ospita la collezione di antichi strumenti musicali (principalmente a tastiera) creata da Luigi Ferdinando Tagliavini, si è guadagnato una fama che ha coinvolto - oltre agli specialisti che già conoscevano i preziosi cimeli, magari avendo avuto la possibilità di ascoltarli e provarli nella primitiva collocazione presso l’abitazione bolognese del maestro ovvero in alcune presentazioni pubbliche - un gran numero di musicisti (e allievi delle classi di musica antica negli istituti di alta formazione) provenienti da mezza Europa e oltreoceano, nonché i molti appassionati che accorrono in occasione delle frequenti attività concertistiche e scientifiche in calendario ogni anno. Si può certamente affermare che l’eredità più rimarchevole che Tagliavini ha lasciato ai posteri si identifichi proprio con il frutto della sua passione di collezionista musicale, invero originata dall’insoddisfazione per i clavicembali di tipo industriale diffusi nei suoi primi decenni di attività. Felicemente intrecciata al rigore dell’approccio filologico, è una vena, questa, che in ambiente bolognese trova un filone tracciato esemplarmente dal grande Padre Martini, la cui instancabile curiosità intellettuale e sobrietà non priva di giovialità sembrano costituire insieme un tratto felsineo comune all’organista e studioso oggetto del presente contributo.

Luigi Ferdinando venne alla luce a Bologna il 7 ottobre 1929 in una famiglia di profonda cultura. Il padre Carlo (1903-1982), enfant prodige e conoscitore di sterminate lingue e dialetti, a sua volta figlio della letterata, poetessa e filologa Silvia Albertoni (1866-1933) e di Giacomo (1875-1955), professore di disegno e storia dell’arte, fu l’ultimo grande esponente di quel terzetto di giganti bolognesi della linguistica e della glottologia formato, oltre a lui, da Giuseppe Gaspare Mezzofanti (1774-1849) e Alfredo Trombetti (1866-1929), maestro di Carlo. Nonostante i fittissimi impegni in qualità di ricercatore e di docente universitario (dapprima a Nimega, Budapest e Bologna, poi dal 1935 fino al pensionamento a Padova dove fu anche preside della facoltà di Lettere e Filosofia), il padre trovava il tempo per coltivare innumerevoli interessi, tra cui la musica che esercitava suonando il pianoforte e cantando (aveva studiato privatamente con Iolanda Nanni, allieva di Gustavo Tofano e di Guido Alberto Fano, e con il direttore d’orchestra Adolfo Alvisi, come Fano allievo di Giuseppe Martucci), in particolare collezionando un gran numero di riduzioni per canto e pianoforte dei principali lavori operistici.

Il giovanissimo Luigi Ferdinando (partorito all’indomani di una recita della Cenerentola di Rossini a cui assistette la madre, Nella De Lorenzo Tobolo, originaria di Candide nel Cadore) ereditò dal padre, oltre alla prodigiosa memoria e al precoce talento per le lingue e la ricerca umanistica, quella passione “viscerale” (come ebbe a definirla) per l’opera italiana e il belcanto (in particolare per Verdi, uno dei maestri più ammirati da Tagliavini) che lo accompagnò per tutta la vita e fu alla base di diversi importanti lavori scientifici e oggetto di corsi monografici a Friburgo, seminari musicologici e interviste radiofoniche. Il maestro ha ricordato in diverse occasioni il milieu culturale bolognese, totalmente intriso di teatro musicale in cui mosse i primi passi e non si erano ancora spenti gli echi della polemica tra la fazione dei sostenitori del teatro verdiano e quella filowagneriana. Viva era in lui la reminiscenza del suo maestro elementare il quale, indignato per l’operazione di censura della maestra di canto della scuola che faceva cantare al coretto di pueri la seconda quartina del coro dei cortigiani del Rigoletto, «Scorrendo uniti remota via», trasformando l’originale “amante” in “figlia”, sbottava ripristinando la lectio corretta del libretto verdiano: “tra lo stupito, il turbato e il divertito, ricorsi immediatamente al ‘consiglio di famiglia’, ricevendo le dovute spiegazioni, nel quadro di quella che fu forse la prima lezione di storia della musica e, al tempo stesso, di educazione sessuale che mi sia stata impartita”. Avviato allo studio del pianoforte, di cui apprese i primi rudimenti da Maria Simoncini, Tagliavini fu successivamente affidato alla guida del pianista russo Napoleone Fanti (1912-1969), da poco giunto a Bologna con la famiglia (di settecentesca origine italiana) da Vilnius, allora facente parte della Polonia (Fanti, già coadiutore di Francesco Vatielli, venne successivamente nominato bibliotecario del Conservatorio Martini). Agli stessi anni della guerra risale l’intenso rapporto di amicizia e stima con Riccardo Nielsen (1908-1982) che divenne il suo docente di composizione e dovette infondergli l’amore per il repertorio degli antichi maestri (copiosamente trascritto e pubblicato da Nielsen stesso). I primi contatti con l’organo avvennero sullo strumento costruito intorno al 1580 da Baldassarre Malamini per la chiesa di S. Maria del Baraccano a Bologna, a fianco della casa dei Tagliavini, e sul prediletto organo di Gaetano Callido (1797-99) della chiesa parrocchiale del paese materno. Dopo il ginnasio, dunque al termine del conflitto mondiale, Tagliavini entrò nella classe di organo e composizione organistica di Ireneo Fuser (1902-2003), già allievo di Oreste Ravanello e di Fernando Germani, presso il Conservatorio bolognese, ove si diplomò cum laude nel 1949. Il rapporto tra maestro e allievo dovette esercitare un influsso reciproco: gli interessi primariamente rivolti al repertorio tardo-romantico di Fuser finirono sempre più, grazie all’attività di Tagliavini, per allargarsi alle opere degli antichi organisti italiani: ne è testimonianza, tra l’altro, la nota antologia Classici italiani dell’organo. In quegli anni Luigi Ferdinando studiava sugli organi delle basiliche bolognesi di S. Antonio e di S. Maria dei Servi, ove fece la conoscenza di Pellegrino Santucci.

Nel 1950 si recò una prima volta a Parigi, accompagnato dal padre e dalla madre, per perfezionarsi con una borsa di studio di tre mesi presso il Conservatoire nella classe di Marcel Dupré (1886-1971). L’anno successivo si laureò all’Università di Padova con il celebre germanista Ladislao Mittner, redigendo una stupefacente tesi in lingua e letteratura tedesca che costituisce uno dei primi e fondamentali contributi dell’Italia alla Bach-Forschung. Rielaborato e ampliato negli anni successivi, il testo fu pubblicato da Bärenreiter nel 1956 con il titolo Studi sui testi delle cantate sacre di J.S. Bach. Nel 1952 tornò in Francia per proseguire gli studi con Dupré, come regolare iscritto alla classe d’organo e improvvisazione. Tale periodo fu fondamentale per il suo sviluppo: il rigore della lezione del virtuoso francese e l’estrema disciplina richiesta nello svolgimento delle complesse prove di improvvisazione (che, secondo la tradizione del Conservatorio parigino, consistevano nell’esecuzione estemporanea di fughe “di scuola” a quattro voci con pedale obbligato, di un brano “libero” su tema assegnato seduta stante e di un’elaborazione di corale normalmente tratto dal repertorio gregoriano) lo forgiarono nel metodo che avrebbe poi applicato con altrettanta acribia all’indagine musicale pratica e teorica, sebbene sempre più distanziandosi dal gusto esecutivo del maestro francese e dall’adesione alle “leggi di esecuzione organistica” imposte da Dupré (che, a torto, le riteneva quasi religiosamente ereditate da una tradizione originatasi da Bach e giunta fino al suo maestro Widor) ai suoi allievi. Ai soggiorni parigini risalgono i primi contatti con celebrati maestri quali Marie-Claire Alain (a cui il maestro rimarrà legato da una profonda amicizia e con cui si esibirà in duo in molti concerti e in alcune registrazioni discografiche in S. Petronio), André Marchal, Jean Langlais, Jean Guillou e Gaston Litaize.

Dal 1952 iniziò a lavorare presso il Conservatorio bolognese, dapprima come docente incaricato di organo complementare e canto gregoriano e, nel 1954, di esercitazioni corali. In veste di bibliotecario presso il “Martini” contribuì al riordino e all’ampliamento del catalogo a stampa redatto da Gaetano Gaspari, pubblicato insieme al maestro Napoleone Fanti e all’amico e collaboratore di una vita Oscar Mischiati. Nel 1953 si era diplomato da privatista sotto la guida di Nielsen in composizione. Nell’archivio di Tagliavini si conserva il materiale esecutivo del suo bel Capriccio per pianoforte e piccola orchestra, dal sapore raveliano, che venne eseguito nel 1953 nell’auditorium del Liceo musicale di Ferrara (di cui Nielsen era direttore). Nel 1954 vinse il II premio al Concorso nazionale di composizione “Incontri della gioventù” con la sua Passacaglia per organo su tema di Hindemith, brano ancor oggi in repertorio. Nello stesso anno Luigi Ferdinando prese servizio come professore di organo e composizione organistica (dapprima incaricato, quindi in ruolo dal 1959) presso il Conservatorio di Bolzano (che era allora diretto da Cesare Nordio e in cui ebbe come collega Arturo Benedetti Michelangeli), in quanto vincitore del complesso concorso a titoli ed esami che aveva sostenuto presso il Conservatorio di Padova. Rimase in carica a Bolzano fino al 1964, quando ottenne il trasferimento a Parma. L’incessante attività di riscoperta dell’immenso patrimonio organario italiano, a cui Tagliavini si dedicò anima e corpo dai primi anni '50, portò alla creazione nel nostro paese di una consapevolezza sempre crescente circa i criteri di restauro e ripristino, storicamente informati, degli antichi organi che molto fu debitrice degli orientamenti di quella Orgelbewegung che da qualche decennio stava prendendo piede nei paesi germanici, in particolare in quelli dell’Europa del Nord, ed era penetrata sotto delle Alpi tramite le ricerche pionieristiche del trentino Renato Lunelli (1895-1967). Gli sforzi compiuti da Tagliavini, sempre connessi a sue ricerche, in sede interpretativa e teorica, sulle prassi esecutive degli antichi, vennero presto sostenuti dall’instancabile lavoro di indagine archivistica e di catalogazione di un altro bolognese eccellente che fin dai primi anni affiancò Tagliavini (di cui divenne fidato sodale), Oscar Mischiati (1936-2004). Tagliavini e Mischiati coinvolsero Lunelli (che pochi anni dopo venne a mancare) nella creazione di quel fondamentale strumento di diffusione dei nuovi orientamenti che fu fin dal numero d’esordio, nel 1960, la rivista di studi scientifici di carattere organario e organistico «L’Organo».

Richiestissimo come interprete nei maggiori festival europei e americani, forte del successo discografico internazionale (con produzioni per etichette italiane, francesi e statunitensi che ottennero diversi riconoscimenti e premi della critica), nonostante una certa avversione a “fissare” su un supporto riproducibile l’intrinseca natura di work in progress peculiare delle esecuzioni storicamente informate, Tagliavini divulgò i capisaldi della letteratura organistica italiana (e iberica) grazie alla curatela di diverse edizioni critiche e alle innumerevoli master class tenute in mezzo mondo, in particolare dal 1959 ogni estate all’Accademia organistica di Haarlem, insieme ai colleghi e amici Marie-Claire Alain, Anton Heiller (che insieme amavano scherzosamente autodefinirsi il “trio cattolico”) e Gustav Leonhardt. Con il clavicembalista olandese Tagliavini, che lo ha considerato sempre come un modello stimandone la sensibilità di raffinato artista, mantenne un intenso rapporto anche epistolare, spesso incentrato su questioni riguardanti la prassi esecutiva. Proprio con lui terrà nel 1982 il concerto inaugurale in occasione della conclusione dei lunghi lavori di restauro degli organi di S. Petronio a Bologna. Nel 1975 a Pistoia Umberto Pineschi fondò l’Accademia di musica italiana per organo per importare in Italia l’esperienza dei corsi di Haarlem e poter lavorare il nostro repertorio sugli organi storici toscani: da colà Tagliavini continuò a influenzare centinaia di giovani organisti tramite le sue lezioni di prassi esecutiva. Nel frattempo la stima di cui godeva fin dalla pubblicazione della dissertazione di laurea nel mondo musicologico tedesco, anche grazie alle ricerche sulla musica dei maestri petroniani e sul periodo bolognese di Mozart, gli valse l’ingaggio (primo italiano a partecipare al progetto) come Herausgeber di tre edizioni critiche di lavori vocali composti in Italia dal giovane salisburghese per la Neue Mozart-Ausgabe (Ascanio in Alba nel 1956, Betulia liberata nel 1960 e Mitridate, re di Ponto nel 1966, tutte per i tipi di Bärenreiter) e come redattore di numerose voci biografiche del dizionario enciclopedico musicale MGG (Die Musik in Geschichte und Gegenwart) e di quello francese Larousse de la Musique.

Venne invitato nel 1962 a tenere un corso di Storia della musica all’Università di Bologna e l’anno successivo, in qualità di visiting professor, alla Cornell University di Ithaca, New York (nella State University di New York a Buffalo insegnò inoltre come ospite nel 1969). Forse parzialmente insoddisfatto delle condizioni lavorative di docente di Conservatorio in Italia, dove erano ancora in auge, immutati, i programmi ministeriali della fine degli anni '30 del corso decennale di organo e composizione organistica e in cui non era dunque sempre possibile aspirare a un livello superiore d’insegnamento (anche per via della necessità di impartire ad allievi poco più che bambini i primi rudimenti della musica pratica), ottenne nel 1965 il professorato di musicologia (straordinario fino al 1971, in seguito ordinario) presso l’Università di Friburgo in Isvizzera. La disciplina era stata inaugurata in quell’ateneo dallo studioso di canto gregoriano tedesco Peter Wagner (1865-1931) e insegnata anche da Karl Gustav Fellerer (1902-1984). Nell’istituzione accademica friburghese, che vanta noti italianisti nostrani fin dagli albori della sua storia, Tagliavini teneva i corsi sia in francese che in tedesco e trovò l’ambiente ideale per dedicarsi alle ricerche musicologiche e organologiche e per continuare l'intensa carriera concertistica, con periodici rientri nella sua Bologna, in particolare dopo il pensionamento nel 2000 e ancor più dal 2010, quando, come ricordato in principio, a seguito della donazione della sua collezione di antichi strumenti al circuito di Genus Bononiae - Musei nella Città di Bologna (Fondazione CARISBO), è stato aperto al pubblico per volere del presidente della fondazione Fabio Roversi Monaco il prestigioso spazio museale di S. Colombano. Nella città natale, la cui Università gli aveva conferito nel 1999 la laurea honoris causa in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (che fa coppia con quella ricevuta dall’Università di Edimburgo), il maestro si è spento l’11 luglio 2017. Dal 1971 Tagliavini era Accademico filarmonico ad honorem e dal 1991 membro dell’Accademia nazionale di S. Cecilia. Nel 1971 il ministero della Pubblica Istruzione lo aveva premiato con la medaglia d’oro di benemerito della scuola, della cultura e dell’arte. Nel 1984 venne insignito del Tiroler Adler d’oro dal governo regionale tirolese. Le città di Milano e Pistoia gli hanno conferito rispettivamente l’Ambrogino d’oro e il Leoncino d’oro, mentre a Bologna ha anche ricevuto l’Archiginnasio d’oro del Comune e il Battistino del Conservatorio G. B. Martini. Nel 1991 aveva ottenuto il premio “Massimo Mila” per la critica musicale italiana” e nel 2011 il dottorato honoris causa in musica sacra del Pontificio istituto di musica sacra di Roma. Nel 1985 la American Guild of organists lo aveva premiato in qualità di migliore esecutore dell’anno.

Uno guardo nuovo agli strumenti antichi

Sono molteplici i meriti di Tagliavini nei vari campi delle discipline musicali. La sua personalità, che già dall’infanzia aveva assorbito grazie ai variegati interessi del padre (e alla sua grossa biblioteca personale) una vastità d’orizzonti non comune nell’Italia dell’epoca, fu facilitata nel continuo confronto internazionale dalla padronanza eccezionale delle principali lingue europee. Ciò gli ha permesso di stringere contatti diretti con musicisti, musicologi, organologi e restauratori e di approfondire le fonti comunicando o leggendo nelle lingue originali e producendo contributi scientifici che sono stati redatti, oltre che in italiano, direttamente da lui stesso in tedesco, francese e inglese.

La diffusione e lo “sdoganamento” dei principi della Orgelbewegung, declinata secondo i canoni e le variegatissime peculiarità degli organi storici peninsulari, a cui, come si diceva sopra, Tagliavini (con Mischiati) ha dato un impulso mai raggiunto prima e dopo di lui, hanno portato un gruppo di organari ad abbandonare più o meno progressivamente i canoni dell’organaria industriale postceciliana che imperavano in quei decenni. Si deve ricordare che Barthélemy Formentelli giunse dalla Francia nel nostro paese nei primi anni '60 per conoscere Tagliavini e su suo incoraggiamento decise di stabilirvisi: sotto l’egida tagliaviniana costruì il primo organo a trasmissione meccanica dopo molti decenni in Italia, secondo rinnovati principi di progettazione, realizzazione e intonazione a S. Martino Buonalbergo (Verona) tra il 1964 e il 1965. La collaborazione del maestro bolognese con gli Anselmi Tamburini fu pure una tappa fondamentale sia nell’affermazione di una mentalità sempre più propensa ad accettare i criteri filologici di restauro, allora totalmente osteggiati, sia nel cammino verso la concezione di nuovi strumenti a trasmissione meccanica, che d’ora in avanti furono installati in molti Conservatori e molte chiese in giro per la penisola. Questa tipologia di organo eclettico basato sulla tradizione italiana venne sempre più superata nel corso della maturazione della visione di Tagliavini, il quale virò verso la costruzione di organi integralmente ispirati a modelli storici di riferimento senza alcuna commistione postmoderna di elementi estranei (come avvenne ad esempio per lo strumento nello stile dell’organaro friburghese Aloys Moser che si fece costruire dalla ditta Kuhn nel 1997 per la sua residenza svizzera a Portalban, oggi conservato presso l’Association Jehan Alain a Romainmôtier). Pure il ripristino e lo studio dei sistemi inequabili di temperamento degli antichi strumenti a tastiera sarebbero giunti molto in ritardo in Italia senza gli studi e l’impegno del maestro. La gestazione del restauro dei monumentali organi rinascimentali che adornano la basilica di S. Petronio, operazione da Tagliavini concepita e diretta, diede inoltre l’input a quello che fu il primo cenacolo italiano di rinascita della musica antica su strumenti “originali”. Gli iniziali saggi di riproposizione, ancora su strumenti “moderni”, dell’antico repertorio della gloriosa cappella musicale della basilica cittadina risalgono ai primi anni '60, condotti dall’instancabile curiosità di Tito Gotti (che registrò tra l’altro musiche di Colonna, Perti, Cazzati, Torelli, Gabrielli e Tommaso Antonio Vitali in S. Petronio con Tagliavini all’organo e la voce della giovane Mirella Freni). Bisognerà però attendere l’inaugurazione del restauro della meravigliosa coppia di strumenti (manifestazione che ha esercitato un particolare influsso su diversi, allora giovani, studenti d’organo e appassionati che ebbero per la prima volta occasione di ascoltare dal vivo illustri organisti internazionali altrimenti quasi solo accessibili tramite il supporto discografico) per assistere alla creazione di una cappella musicale, affidata, grazie al suggerimento di Tagliavini, al clavicembalista bolognese Sergio Vartolo. Folgorato in giovane età dalla musica frescobaldiana grazie a un'incisione dei Fiori Musicali di Tagliavini (da cui prese lezioni nel suo periodo di formazione), Vartolo, sulla via tracciata nel campo delle tastiere antiche dal maestro (che ha avuto per l’Italia una posizione in qualche modo analoga a quella di pionieri come Arnold Dolmetsch e i suoi discepoli in Inghilterra e Stati Uniti, Paul Brunold e Antoine Geoffroy-Dechaume in Francia e Josef Martin in Austria), aveva fondato a Bologna, insieme al violinista Luigi Rovighi, un ensemble che utilizzava gli strumenti cosiddetti “antichi” e aveva collaborato per vari anni in qualità di cantante, clavicembalista e regista con René Clemencic e il suo Consort viennese. L’attività in S. Petronio, ove venne nominato organista insieme a Tagliavini Liuwe Tamminga (oggi curatore del Museo di S. Colombano), fu il punto di partenza del revival dell’interpretazione vocale e orchestrale storicamente informata in Italia, propagato tramite l’esempio di Vartolo (anche mediante la sua ricchissima discografia), dei suoi allievi e dei suoi collaboratori.

Sarebbe limitante ridurre l’importanza dell’attività scientifica di Tagliavini al mondo della prassi esecutiva dell’organo e del clavicembalo (dove il suo apporto, recentemente fruibile in buona parte nel voluminoso numero dell'«Organo» contenente alcuni dei suoi scritti più importanti al riguardo, è a tutti noto): tra le sue ricerche essenziali non si può tacere il saggio in tedesco “Sposa! Euridice!” - Prosodischer und musikalischer Akzent (1992) sulla convenzione dell’appoggiatura nei recitativi operistici, purtroppo ancora troppo poco recepito dai musicisti pratici (anche da quelli che aderiscono ai principi della prassi esecutiva storica). La questione, riguardante anche il celebre incipit dell’ultimo movimento della Nona di Beethoven, è stata ripresa nello studio O Freunde, nicht diese Töne!: considerazioni su alcuni aspetti negletti della prassi esecutiva.

Come accennato, la sua profondissima conoscenza del repertorio che va da Monteverdi a tutto il primo '900 è attestata dai molti corsi monografici universitari (in particolare dedicati a Monteverdi, Mozart e Verdi), da convegni, seminari, interviste e saggi di ampio respiro, ricchi di informazioni autobiografiche e di testimonianze sulla prassi esecutiva operistica da lui raccolte nei primi anni della sua esistenza: articoli come Ah no, è follia! Rimembranze verdiane (2001) e la vasta recensione al volume di Philip Gossett Divas and Scholars, apparsa sul «Saggiatore musicale» del 2010, sono letture fondamentali per chi si occupa di teatro musicale in un’ottica storicamente fondata. Della sua attività nel campo degli studi mozartiani è stato già detto brevemente. Fin dagli esordi della sua attività Tagliavini si è distinto come uno dei pochi italiani di respiro internazionale addetti alla ricerca bachiana, pubblicando, oltre alla ricordata tesi di laurea, un pregnante saggio in tedesco sulla ricezione italiana nel '700-800 della musica del Kantor e un articolo inglese sulla trascrizione organistica di Bach di un concerto per violino di Vivaldi. Ha inoltre preso parte come clavicembalista all’incisione integrale dei concerti bachiani per vari cembali e archi insieme a Huguette Dreyfus, al bolognese Luciano Sgrizzi e a Yannick Le Gaillard; in un’altra produzione discografica della fine degli anni '50 ha interpretato con Bruno Canino, Antonio Ballista e Claudio Abbado la trascrizione per quattro cembali e archi che il sommo tedesco fece del concerto per quattro violini di Vivaldi BWV 1065.

Sia ricordata anche la sua attività compositiva, seppure limitata: ai brani citati bisogna aggiungerne altri per organo, due pubblicati nel 1956 (il Corale “Puer natus est” che infonde un sapore squisitamente bachiano all’ambientazione neomodale) e nel 1961 (un Cantabile, debitore delle atmosfere del mondo organistico francese coevo), oltre a due divertissement inediti di sapiente e scherzosa scrittura neobachiana: La Pastora, piccolo divertimento su un canto di montagna composto nel 1959 per il matrimonio di un’amica di famiglia che elabora in tre sezioni l’omonimo canto popolare; e una Fantasia ad imitazione sul soggetto cavato dalle vocali IACOBUS HENRICUS A LACU firmata con l’anagramma “Gian Vitali” (testualmente nato nel 1992, presumibile anno di composizione), dedicata giocosamente all’amico e collega organologo John Henry van der Meer (1920-2008) che ha curato i due cataloghi a stampa della collezione di strumenti di Tagliavini. Si conserva anche una giovanile scena di oratorio, un lavoro certamente preparatorio all’esame di compimento superiore in composizione.

Chi si addentra nel percorso espositivo della collezione di strumenti, in primis clavicembali e spinette di rarissima fattura, in S. Colombano non può non provare la sensazione di trovarsi immerso in una sorta di Wunderkammer dove, come ha scritto Elisabetta Pasquini, “le diverse anime della personalità artistica e intellettuale di Tagliavini si compenetrano idealmente”. Gli strumenti sono stati per lui come dei figli di cui, con la passione del ricercatore e insieme l’amore del padre, ha voluto indagare la storia, i più reconditi dettagli costruttivi (e pittorici), per ripristinarli quindi alla loro piena funzionalità. I restauri succedutisi negli anni hanno permesso di apprendere dagli strumenti stessi copiosi dettagli sulla prassi esecutiva. Poter vantare a Bologna un museo dove manufatti sonori unici, salvati dall’oblio (magari anche dalla dispersione), vengono regolarmente suonati in concerto e sono resi disponibili agli studiosi e agli studenti che si dedicano ai repertori delle tastiere antiche è stato l’ultimo immenso dono di Tagliavini alla sua città. Difficilmente ripetibile, insomma, rimane la vastità degli orizzonti culturali dispiegati dalla sua personalità enciclopedica.

Bibliografia

La voce su Luigi Ferdinando Tagliavini di Elisabetta Pasquini nel DBI, vol. 94, 2019, è consultabile anche all’indirizzo internet https://www.treccalaudationi.it/enciclopedia/luigi-ferdinando-tagliavini_%28Dizionario-Biografico%29/, contiene un aggiornato profilo biografico, corredato di un nutrito elenco delle principali opere tagliaviniane, delle fonti e della bibliografia sul musicista e studioso.

Siano ricordati anche gli articoli biografici in The new Grove Dictionary of Music and Musicians, XXIV, Londra-New York, 2001, pp. 925 s. e in Die Musik in Geschichte und Gegenwart on line, 2017, https://www.mgg-online.com/article?id= mgg126 64&v=1.2&q=Tagliavini&rs=mgg12664, oltre alla Laudatio di L. Bianconi in Laurea honoris causa in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo conferita dalla Facoltà di lettere e filosofia a Luigi Ferdinando Tagliavini, Bologna, 1999 (da cui è tratta la citazione nel titolo del primo paragrafo del presente contributo).

Una lista, completa al 1995, degli studi, delle edizioni critiche, delle recensioni, delle incisioni discografiche di Tagliavini si trova nella prima Festschrift in suo onore, Musicus perfectus: studi in onore di Luigi Ferdinando Tagliavini «prattico & specolativo», a cura di P. Pellizzari, Bologna, 1995; una seconda, aggiornata al 2001, in Fiori musicologici: studi in onore di Luigi Ferdinando Tagliavini, a cura di F. Seydoux, Bologna, 2001. In queste due pubblicazioni Pàtron si possono leggere diverse informazioni biografiche e memorie di colleghi e studenti. Nel numero del 2016/2017 della rivista di cultura organaria e organistica «L’Organo» (anno XLVIII-XLIX) sono stati ripubblicati 29 importanti articoli riguardanti l’organologia e la tutela degli antichi organi, la prassi esecutiva e la letteratura cembalo-organistica. I Ricordi famigliari di Antonio Tagliavini all’inizio del volume aggiungono informazioni sulla personalità del fratello maggiore.

Inoltre, sono degni di nota i saggi Primo contatto bolognese e Accademico filarmonico, in Mozart in Italia, a cura di G. Barblan e A. Della Corte, Milano, 1956, pp. 76-86, 108-122; L’opéra italien du jeune Mozart, in Les influences étrangères dans l’œuvre de W.A. Mozart, Parigi, 1958, pp. 125-156; Quirino Gasparini and Mozart, in New Looks at italian Opera, a cura di W.W. Austin, Ithaca (N.Y.) 1968, pp. 151-171; Johann Sebastian Bachs Musik in Italien im 18. und 19. Jahrhundert, in Bachiana et alia musicologica, a cura di W. Rehm, Kassel, 1983, pp. 301-324; Il ballo di Mantova, ovvero Fuggi, fuggi di questo cielo, ovvero Cecilia, ovvero..., in Max Lütolf zum 60. Geburtstag, a cura di B. Hangartner e U. Fischer, Basilea 1994, pp. 135-175; L’erudito, la diva, il maestro: in margine a un libro di Philip Gossett, in «Il Saggiatore musicale», XVII, 2010, pp. 53-81; «Sposa! Euridice!»: prosodischer und musikalischer Akzent, in De editione musices, a cura di W. Gratzer e A. Lindmayr, Laaber, 1992, pp. 177-202; «O Freunde, nicht diese Töne!»: considerazioni su alcuni aspetti negletti della prassi esecutiva, in «Et facciam dolçi canti», a cura di B. M. Antolini, T. M. Gialdroni e A. Pugliese, II, Lucca, 2003, pp. 963-987; Ah no, è follia: rimembranze verdiane, in «Studi musicali», XXX, 2001, pp. 200-206. Da ultimo, tra le molte interviste a Tagliavini, sono disponibili online quella realizzata da François Hudry, pubblicata in DVD dall’Association Films Plan-Fixes (2000, Svizzera), all’indirizzo https://www.plansfixes.ch/films/luigi-ferdinando-tagliavini/ (dove si può anche ascoltare Tagliavini al suo organo Kuhn a Portalban) e quella di Allan Evans, registrata informalmente a New York nel 2012, all’indirizzo https://soundcloud.com/allan-evans-1/luigi-ferdinando-tagliavini-1929-2017. L’autore ringrazia di cuore Antonio e Giancarlo Tagliavini per le informazioni biografiche e i materiali forniti.

Matteo Messori

Tagliavini, musicus disertus

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021