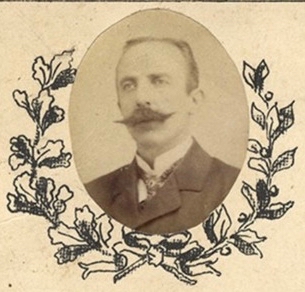

Giovanni Lettimi

Giovanni Lettimi (Rimini, 18.XI.1854 - ivi, 30.VI.1903).

Violoncello o pianoforte?

La famiglia Lettimi è originaria di Maiolo, un piccolo borgo (poi Comune) del Riminese, e risale al XVII secolo secondo quanto afferma la Cronaca di Michelangelo Zanotti, che cita in quel periodo un certo Gian Francesco al servizio del duca Francesco Maria della Rovere. Una genealogia non troppo numerosa ci fa giungere, nell’800, ad Andrea, che si fece conoscere, oltre che per questioni politiche (è nota la sua partecipazione alle cospirazioni risorgimentali), per la versatilità e raffinatezza nel gusto delle arti. Andrea ebbe tre figli maschi e una figlia che andò sposa a Domenico Francolini, ultimo membro della famiglia che poi si estinse.

Il conte Giovanni Lettimi (Rimini, 18 novembre 1854 - 30 giugno 1903) è il terzo dei quattro figli di Andrea e della contessa Lucia Zavagli. Quella di Giovanni, diversamente da quanto generalmente succedeva a molti contemporanei che dovevano essenzialmente lavorare per vivere, è stata una nascita privilegiata, all’interno di una famiglia dotata di un patrimonio considerevole anche se, sorte condivisa con molti altri casati riminesi di quegli anni, la dispersione dei beni era già iniziata da tempo (non solo per l’incuria e il disinteresse nella loro amministrazione, ma anche per una certa incapacità per gli affari). Questa perdita di sostanze, comunque, non rese meno altolocato il tenore di vita dei Lettimi che potevano contare sul notevole patrimonio paterno e su quello del conte Gaspare Battaglini, l’avo materno che era morto a Bologna senza eredi maschi. Unica preoccupazione di Giovanni era quella di dedicarsi alle sue attività preferite, fra le quali rientrava sicuramente la musica, senza occuparsi troppo delle questioni pratiche.

Riguardo alla formazione scolastica di Giovanni non abbiamo molte notizie. Mentre si sa che, sulle orme del padre, i fratelli maggiori Claudio e Ludovico frequentarono il collegio Tolomei di Siena, Giovanni era iscritto al Liceo classico di Rimini per l’anno 1870-71 insieme a Pascoli. L’interesse di Giovanni fu da subito rivolto non alle discipline che potevano bene adattarsi al suo rango sociale quali quelle giuridiche bensì alla musica, alla quale dedicò tutte le sue energie. La musica era una disciplina che veniva apprezzata e praticata in casa Lettimi e Andrea l'aveva coltivata per sé e per i figli unitamente all’amore per l’arte e la letteratura (basti pensare che il contratto di nozze del conte Andrea prevedeva che lo sposo assicurasse alla futura consorte, per ogni spettacolo, un palco in uno degli ordini nobili nel teatro). Nel 1857 era stato aperto il nuovo teatro che con la sua attività aveva dato nuovo vigore anche agli studi musicali, che così potevano essere visti come una opportunità lavorativa. Gli insegnamenti impartiti nelle scuole cittadine erano quelli del pianoforte e degli strumenti ad arco, ai cui professori però era anche affidato il compito di impartire lezioni agli allievi di strumenti a fiato. Possiamo supporre che Giovanni abbia appresi i primi rudimenti frequentando le lezioni da qualche musicista locale in città, cioè non frequentando le scuole pubbliche ma studiando presso un precettore, o anche più di uno, privato. Una conferma di quanto affermato la possiamo trovare in una lettera allegata alla domanda di iscrizione al Liceo Musicale di Bologna inoltrata nell’ottobre del 1872, scritta da Giovanni Savioli, intraprendente musicista riminese che oltre ad essere un valido insegnante al servizio comunale era anche il maestro di cappella: “Certifico io sottoscritto che il Sig. Giovanni Lettimi iniziato da me nella Musica, frequenta da parecchi anni la mia scuola di Piano-Forte, e da circa un anno quella di armonia con molto suo profitto”.

Il padre, conte Andrea, sorvegliava attentamente l’andamento degli studi dei figli: l’attenzione rivolta nei confronti della prole e dei suoi progressi emerge chiaramente dal ricco epistolario conservato alla Biblioteca “Gambalunga” di Rimini (Fondo Lettimi-Francolini). Andrea non ostacolava lo studio della musica da parte dei figli (Ludovico diventerà un abile flautista e Costanza una discreta pianista dilettante), anche se cercava di metterli in guardia dalla reale utilità di una disciplina che in genere era comunque relegata a corollario di una ben più solida formazione filosofica o scientifica. Giovanni non si lasciò impressionare dalle sollecitazioni paterne tanto che, poco dopo avere terminato la seconda Liceo classico, presentò la domanda di ammissione al Liceo Musicale di Bologna per approfondire i suoi studi.

«Venuto il sottoscritto nella determinazione di percorrere la carriera Musicale, avrebbe a questo scopo divisato di recarsi in Bologna per attendere più particolarmente e con maggior profitto a questi studi. […] facendo rispettosa istanza per essere ammesso quale alunno in questo Liceo Musicale».

Subito, per l'anno scolastico 1872-73, Giovanni si iscrive alla classe di violoncello sotto la guida di Francesco Serato, capostipite della cosiddetta scuola violoncellistica bolognese, che frequenterà per ben cinque anni. Contestualmente viene ammesso al corso di contrappunto e composizione tenuto da Alessandro Busi, musicista noto per le opere sacre, le trascrizioni di musiche organistiche di Frescobaldi e polifoniche di autori bolognesi ma anche per essere stato concertatore e sostituto del direttore Angelo Mariani al Teatro Comunale di Bologna. Stando ai documenti rinvenuti sembra che il Lettimi non si sia iscritto ai corsi di pianoforte, strumento nel quale avrebbe dato prova di buon talento, nonostante in quegli anni vi fossero docenti di un certo prestigio. Aveva appena concluso la lunga docenza Stefano Golinelli e a lui era succeduto Gustavo Tofano, già suo allievo nonché pianista di prim’ordine e interprete brillante e di classe, mentre la seconda cattedra era sotto la guida di Giovanni Poppi, altro valente pianista. Il percorso di studi di Giovanni, leggiamo nei verbali del Liceo Musicale, termina nel 1876 quando il giovane non solo non si presenta agli esami, ma pur essendogli stata concessa la possibilità di rinviarli non frequenta più le lezioni. Assente risulterà anche all’esame di violoncello. La causa di questa negligenza trova spiegazione in una lettera, dal sapore confidenziale, che in data 3 gennaio 1874 il Savioli scrive a Busi, all’epoca membro del direttivo del Liceo, nella quale spiega al maestro bolognese che, troppo impegnato nella direzione del teatro, si trova nella necessità di un collaboratore, in quanto per motivi di salute non può sottoporsi a tante fatiche, e come collaboratore individua Giovanni: «Per rimediare a ciò ho bisogno di un gran favore dalla vostra bontà e gentilezza della Presidenza del Liceo, che cioè sia permesso al Conte Lettimi scolaro nel Liceo, che rimanghi a Rimini almeno fino che è andato in scena il Trovatore che me lo concerta egli. Fatemi e procuratemi questo immenso favore. Con stima ed amicizia...».

Nonostante la carriera scolastica altalenante, inframmezzata da periodi di assenza dalle lezioni, il Lettimi porta a termine il corso di armonia come si evince da una dichiarazione a firma del direttore Martucci. Parallelamente all’attività di studio iniziano le prime, importanti, esperienze professionali, addirittura con la concertazione del Trovatore che andò in scena, al teatro “Vittorio Emanuele”, a partire da gennaio del 1874. Ma la carriera musicale di Lettimi ebbe un vero e proprio exploit nel decennio successivo. Già la stagione di carnevale 1880-81 lo vide ancora una volta in teatro, con i ringraziamenti e l’encomio del Municipio di Rimini, in qualità di sostituto di Luigi Sarti che gli aveva chiesto di prendere il suo posto alla guida dell’orchestra nella Traviata (“essendo l’unico ch’io ritenga capace di fare le mie veci”) del gennaio e nelle prove del Ballo in maschera che sarebbe stato diretto da Achille Abbati. Abbati era un musicista che Lettimi frequentava anche a Bologna, in quanto era iscritto alla classe di violino e viola di Carlo Verardi (dal 1873 al 1876): la loro stretta frequentazione è chiaramente desumibile dalle lettere inviate da Giovanni ai genitori.

In una lettera del 17 ottobre del 1873, oltre a raccontare al padre del tempo trascorso con Abbati, lo informa di essere stato al Teatro Comunale per il Gugliemo Tell dilungandosi anche su un giudizio sull’opera: “non mi piace un corno, perché quella musica chiassosa e pochissimo o punto appassionata, qual è la musica rossiniana, mi urta e finisce col mandarmi a letto più presto”. Sempre nella stessa lettera ci informa di altro: “Serato e Parisini mi hanno accettato nella loro scuola; ora mi resta solo di essere ammesso alla scuola di perfezionamento di piano di Tofano cosa che mi preme moltissimo” (ma la notizia, come si è già avuto modo di chiarire, non trova conferma nei documenti conservati nell’archivio del Liceo).

Nonostante le prime esperienze lavorative nella città natale siano iniziate il Lettimi non interrompe i suoi rapporti con la città di Bologna e in data 20 gennaio 1887 giunge all’Accademia Filarmonica una richiesta, da parte sua: “a ciò [gli] si conceda di dare un esame di Pianoforte in codesta R. Accademia”, onorato caso mai la domanda fosse accolta. La documentazione, corredata di certificato di nascita, buona condotta e dichiarazione di esercitare la professione di “maestro di musica”, Lettimi la presenta per essere aggregato non alla classe dei compositori o comunque in un’altra disciplina fra quelle studiate al Liceo Musicale, come sarebbe logico pensare, ma a quella degli strumentisti, precisamente in quella di pianoforte, strumento che aveva sicuramente continuato a studiare, forse privatamente. A pronunciarsi sull’esito del suo esame è Stefano Golinelli, che così si esprime (l’attestazione di Golinelli trova riscontro anche nei Verbali dell’Accademia):

«Bologna 24 Gen.o 1887

Fra gli artisti esecutori vi sono tre gradi: il primo consiste nella corretta esecuzione, il secondo esige, oltre la scienza tecnica una fine interpretazione degli autori. Il terzo grado presuppone gli altri due, ed aggiunge l’originalità, e questa non hanno che i sommi, i quali non chiedono diplomi, ed a loro vengono offerti. Il pianista Signor Giovanni Lettimi desidera il diploma della nostra Accademia, e per la corretta esecuzione, e per la intelligente interpretazione, di cui ha dato prova questa mattina, crediamo lo meriti.

In seguito il Segretario legge il parere dei Sigg.ri Professor Golinelli e Maestro Corticelli, Censori, sull’esame dato, come suonatore di pianoforte, dal Sig.r Giovanni Lettimi di Rimini. Il Presidente propone a scrutinio la inscrizione del suddetto Lettimi come Accademico nella classe dei Suonatori; ed è approvata».

Come testimoniano molti programmi di sala dei concerti al pianoforte dedicherà le sue energie fino alla fine, tanto è vero che il 6 giugno 1903 (morirà il 30) fa accordare il suo strumento, un Roeseler n. 6248-7849, e sostituire alcune corde. Intanto si dedica anche alla composizione e il 30 di settembre del 1881 il conte Battaglini gli comunica che si è rivolto ad Amintore Galli, ormai milanese acquisito e direttore dello Stabilimento Musicale Sonzogno, per perorare i lavori di un concittadino e parente di buone speranze. Il Galli, dopo avere espresso parole elogiative nei confronti di Lettimi, lo esorta affinché gli mandi delle composizioni da sottoporre a Sonzogno, oppure a Ricordi o alla Signora Lucca. Fra i due musicisti deve essersi poi innescato un piccolo sodalizio, se ancora poco prima di morire il conte Giovanni si rivolge a Galli con una lettera (Rimini, 1903) perché si occupi della pubblicazione di una sua partitura. Il 1° ottobre 1887 Lettimi viene nominato presidente per la circoscrizione di Rimini di una «delle Giunte Speciali coll’ufficio di promuovere nella circoscrizione loro affidata, il concorso degli Espositori alla Mostra» per l’Esposizione Internazionale di Musica di Bologna di cui è presidente onorario Giuseppe Verdi, effettivo Arrigo Boito. Ma non sappiamo quale sia stato il contributo del Lettimi, il cui nome non compare nell’elenco degli espositori. Anche come organista il Lettimi lascia un ricordo di sé. Il 20 settembre 1888 la fabbrica di organi di Pacifico Inzoli di Crema, ormai superato il suo ventennale di attività, annuncia per il giorno 24 l’inaugurazione e il collaudo del “nuovo Organo Liturgico Sinfonico a due tastiere nella Chiesa Parrocchiale dei Servi in Rimini”, strumento purtroppo andato distrutto con il terremoto del 1916 e sostituito da un Tamburini. La musica per la cerimonia viene affidata ai professori Roberto Remondi di Brescia, Antonio Cicognani di Faenza e, accanto ai due pregevoli organisti, al conte Giovanni Lettimi.

A casa sua

La città di Rimini, nella quale il conte, da uomo solitario quale era, trascorse tutta la sua esistenza, all’epoca era vivace e aperta al divertimento, una prerogativa che non coinvolgeva solo gli aristocratici e i nobili ma anche le classi meno abbienti. Nell’estate del 1857, con l’Aroldo di Verdi si era inaugurato il nuovo teatro che aveva fatto passare in secondo piano tutti quelli esistenti in città. I cartelloni, non diversamente da quanto accadeva negli altri centri italiani, prediligevano le opere alle quali si aggiungeva qualche concerto pubblico o privato dal sapore un po’ diverso riservato a un pubblico più ristretto. Luogo privilegiato per i concerti era la Società del Casino Civico dove il Lettimi si esibiva sempre con grande successo. Accanto a questi concerti dal sapore prevalentemente mondano, vanno ricordati quelli di beneficenza: la “Società per l’Istituto di educazione gratuita pei figli del povero” si complimenta (28.I.1881) per la realizzazione fatta dell’Ave Maria di Gounod con “prova non dubbia della sua non comune maestria nella scienza del contrappunto” e di ottimi sentimenti filantropici. L’elenco dei successi potrebbe continuare a lungo. Accanto a queste esibizioni dal sapore più ufficiale non vanno comunque dimenticate quelle negli ambienti privati. È il caso della prima performance di cui si ha notizia nella stampa locale (la notizia è riportata nel periodico «Italia» del 30 aprile 1892). Si tratta di un’Accademia tenuta in casa della contessa Mattioli; “Prende parte all’Accademia il quintetto riminese, cioè il Sig. Odoardo Sarti, violinista, il Sig. Cristoforo Insomma, violoncellista, il Sig. Giuseppe Amati (contrabasso), il Sig. Zignani (viola), il Sig. Ricci (altro violino): dirige il bravo Conte Lettimi: siede al piano la Sig.a Lena Bordato”. In questa circostanza ci troviamo di fronte una insolita signora Bordato; voce molto nota ai riminesi, anche in questa veste di pianista dimostrarono di apprezzarla. Allo stesso modo plaudirono all’esecuzione da parte del quintetto del potpourri del Faust, giudicato splendido lavoro del Lettimi. Un musicista a tutto tondo, dunque il Nostro, che troviamo impegnato come esecutore, direttore, concertatore e compositore, qualità che emergono grazie all’educazione ricevuta nel percorso di studi condotto al Liceo Musicale bolognese.

Come compositore di musica sacra Lettimi sembra esordisca nel 1890. Il 4 ottobre una recensione del periodico «Italia» accoglie con parole assolutamente elogiative una sua messa: «La Messa del Conte Lettimi a S. Lorenzo in Correggiano. È una musica delicata ed elegantissima, la quale rivela ispirazioni d’arte, passione e fantasia singolari, con ottimo gusto estetico. Il pensiero religioso è profondo nel Sanctus e nell’Agnus Dei; il lirismo spontaneo e sicuro nei canti del Tantum ergo e del Salutaris Hostia commuove; il Kyrie e il Gloria, sono belli per rispettoso entusiasmo: la fede, eccitata, libera si scuote all’inno di lode e d’amore, ma sempre è raddolcita timorosa e santa da un’armonia questa predominante, che invita all’adorazione divina. Il Credo, come è il canto sublime della Messa, è la concezione più felicemente artistica dell’egregio maestro: il coro sommesso, maestoso, pieno; le voci bianche d’armonia condita e franca; il canto intrecciato ricco di passione, producono meraviglia che costringe all’applauso. La composizione del M.o Lettimi insomma è frutto di uno studio coscienzioso, fondato, calmo, puro e di un ingegno gentile. Dal concerto della melodia, dell’armonia, e della instrumentazione non di rado vengono fuori pensieri originali e belli con piacevole leggerezza e facilità. La musica sacra è difficilissima a condursi con arte, perché richiede una lirica elegiaca forte, nobile, spontanea: il Lettimi vi è riuscito e noi dobbiamo porgergliene pubblica lode. La Direzione poscia da lui stesso eseguita e il buon effetto ottenuto dall’orchestra, dal coro e dai cantanti ci attestano anche come il Lettimi sia valente Maestro Concertatore e Direttore».

Il 6 luglio 1897 Lettimi scrive alla direzione del Conservatorio di Pesaro per sottoporre la propria documentazione professionale alla commissione preposta per partecipare “al posto di maestro di Banda, Direttore delle scuole ecc. ecc.”. unendo documenti di una lunga pratica nell’insegnamento e specificando che tale posto gli era già stato offerto con nomina provvisoria». Ma la domanda si rivelerà senza un nulla di fatto. I documenti presentati sono questi: la dichiarazione del Municipio di Rimini (Sindaco) che Lettimi ha prestato buon servizio come maestro comunale di canto; una relazione del Municipio di Rimini riguardo la seduta consigliare del 10 aprile 1897 in cui si delibera di affidare a Lettimi l’incarico di dirigere la banda cittadina in primis temporaneamente poi a tempo indeterminato. Inoltre gli veniva offerto, mediante pubblico concorso, il posto di insegnante delle scuole musicali. Giovanni sembra comunque prediligere l’attività di compositore e pianista alla quale si affianca, come documentano alcune ricevute, quella di gestione di uno stabilimento per la vendita e il noleggio di pianoforti. Molto poche, purtroppo, sono le sue composizioni superstiti, nonostante siano state apprezzate come dimostrano diversi attestati di stima. Fra questi ricordiamo la lettera di ringraziamento dell’arciprete Mauro Amati (Savignano, 6 settembre 1892): «La sua musica di domenica non solo è stata piaciuta, ma applaudita, ed ha lasciato di sé una memoria indelebile. Non posso quindi tenermi dal ringraziarLa di nuovo, e ringraziarLa con tutto l’ardore dell’anima. Aggradisca i sentimenti della stima grande che Le professo».

La sua musica, per quel poco che oggi possiamo ricostruire, è caratterizzata da una presenza dominante del pianoforte: le composizioni giunte fino a noi sono esclusivamente quelle date alle stampe; fra gli editori si nota una prevalenza di quelli bolognesi, conseguenza di quei legami costruiti in città; pochissimi i titoli legati all’editoria milanese, nei quali si potrebbe invece vedere l’intervento dell’amico Galli. Si tratta di pezzettini per pianoforte e romanze che vedono l’intervento della voce: è il classico genere di musica da salotto che vuole protagonista il canto ma anche il pianoforte, strumento principe e onnipresente nelle case borghesie: è musica semplice che predilige un linguaggio scorrevole con frasi brevi e orecchiabili quindi facilmente memorizzatili, ma non per questo è priva di una sua ispirazione e pathos capaci di far risaltare la fantasia creativa dell'autore.

Giovanni si spense a Rimini il 30 giugno 1903 a soli quarantotto anni dopo avere dettato il testamento con il quale disponeva che la dimora di famiglia, uno dei più prestigiosi palazzi del Rinascimento riminesi, restasse “sempre di proprietà comunale” e fosse destinato alla sede delle scuole comunali di musica, “a condizione che in esse scuole [fossero] sempre conservate quelle di armonia e di pianoforte, fondamento di una buona istruzione musicale” (di fatto l'Istituto superiore di Studi musicali gestito a Rimini dal Comune è intitolato a lui). I funerali si svolsero in modo imponente, espressione della stima e della riconoscenza della cittadinanza. La banda cittadina, come da desiderio del defunto, suonò la Marcia funebre di Chopin alla presenza dei colleghi, ma prima ancora degli amici Sarti e Abbati.

Qualche composizione, fonte, ricerca

Una possibile bozza di catalogo comprende, con notizie spesso parziali, La carità per solo e coro; Inno a Roma per coro a cappella; Ancora un Valzer per orchestra; Una congiura di Pellegrino Bagli; Imola, polka per pianoforte, Bologna, Trebbi; Canzone per voce e pianoforte (La musica popolare, inserto), Milano, Sonzogno, 1885; Leggenda per mezzosoprano o baritono, testo di G. L., Bologna, Cocchi, 1900 ca.; Polka & Mazurka per pianoforte, Bologna, Cocchi; Fiore che parla, mazurka per pianoforte, Bologna, Cocchi, 1891 ca.; Barcarola, per pianoforte, Milano, Vismara; L’amour, romanza di V, Hugo per voce e pianoforte, Bologna, Cocchi (nozze Battaglini-Ricciardi).

Ed ecco le fonti delle notizie, secondo il formulario comune: I-Rim (Rimini, Biblioteca “Gambalunga”), Fondo L.-Francolini; I-Rim, M. Zanotti, Genealogie di famiglie riminesi: Discendenza del casato Lettimi, SC-MS 1224; I-Bl (Bologna, Biblioteca del Conservatorio), Archivio storico, 1872-1877: I-Baf (Bologna, Accademia filarmonica), Archivio, V, carteggio e documenti, 1887, titolo II, ad vocem, prot. n. 4 e Archivio, II, verbali, 8, p. 43. Per finire, la poca bibliografia moderna: L. Inzaghi, Il carteggio, in Amintore Galli musicista e musicologo, Milano, Nuove Edizioni, 1988; O. Maroni, «Altro che tempi degli Austriaci e dei Borboni». Costanza L., figlia e moglie della “rivoluzione”, in «Romagna Arte e Storia», XXVII, n. 81, 2007; N. Matteini, Rimini negli ultimi due secoli, II, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 1977; A. Vannoni, La musica sacra, in Storia della Chiesa riminese, IV, a cura di P. Grassi, Villa Verucchio, Pazzini-Guaraldi, 2015; A. Vannoni e G. Vannoni (a cura di), Il teatro oltre la memoria: Rimini e il Galli ritrovato, Carpi, APM, 2018.

Annarosa Vannoni

Lettimi a Rimini

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021