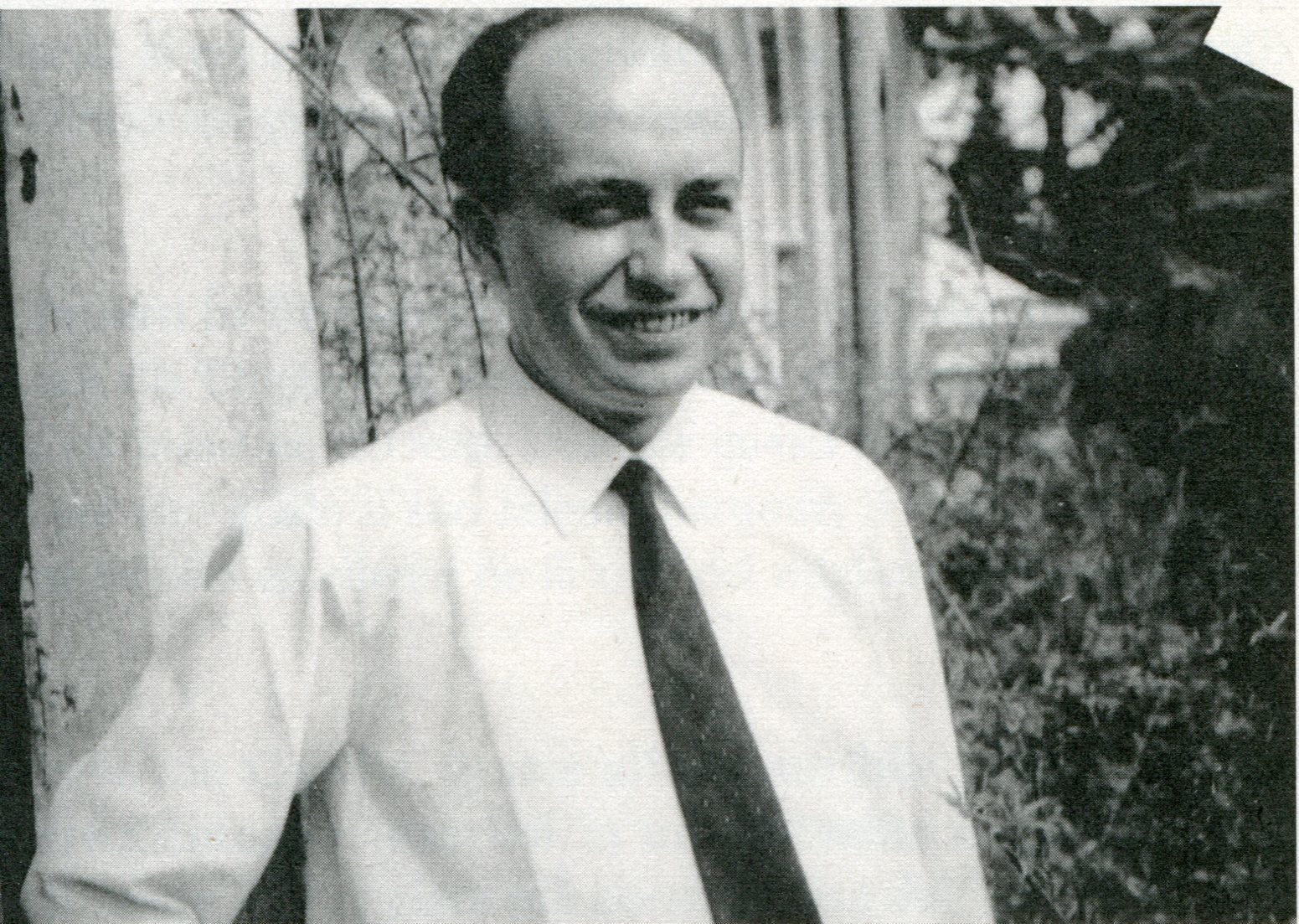

Giordano Noferini

Giordano Noferini (Forlì, 10.VII.1934 - Bologna, 9.VI.1977).

Per vocazione

[...] Giordano Noferini, nato a Forlì il 10 luglio 1934, ha svolto i suoi studi iniziali presso il Liceo musicale della sua città, per proseguirli poi in Composizione e Strumentazione per banda al Conservatorio "Giovan Battista Martini" di Bologna con i maestri Ettore Desderi, Walter Grandi, Marcello Abbado e Adone Zecchi. Dopo aver conseguito a pieni voti i diplomi in Strumentazione per banda e Composizione, ha iniziato a operare come compositore e di direttore d’orchestra, per poi essere nominato docente di Armonia e Contrappunto al Conservatorio di Bologna.

Ha vinto, due volte di seguito, il concorso “Città di Treviso” per una composizione pianistica; poi ha ricevuto il premio Dagnini del Conservatorio di Bologna per il Contrappunto e Fuga e un premio dell’Amministrazione Comunale di Bologna per la Composizione; nel 1975 è diventato “Socio ad honorem” della R. Accademia Filarmonica di Bologna, titolo attribuito solo a "Cospicui personaggi illustri per dottrina, per elevato grado di dignità e per noto favore verso l’Arte Musicale”. Ha svolto anche attività di critico musicale, pubblicando più di cinquanta articoli su importanti testate nazionali come «Il Resto del carlino» e «L’Avvenire d’Italia». Nominato nel 1971 vice-direttore dal direttore del Conservatorio Adone Zecchi, nel 1974, al pensionamento del titolare, ha ricevuto dal Ministero della Pubblica Istruzione l’incarico della direzione, mantenuto sino alla prematura scomparsa avvenuta nel giugno del 1977.

Dal 1961 Noferini ha insegnato Armonia e Contrappunto, materia alla quale l’ordinamento tradizionale affidava il compito della formazione di base degli studenti di composizione. Era dotato di una di straordinaria comunicativa e una rara capacità di razionalizzare in termini semplici e logici i complessi meccanismi che regolano l’armonia tradizionale. Posso testimoniare per esperienza personale che era abituale in quegli anni insegnare l’armonia utilizzando metodi mnemonici, riferiti a un complicato sistema di numeri basati sul criterio del basso numerato di barocca memoria: tutto era finalizzato a realizzare correttamente l’armonizzazione del basso senza numeri. Noferini invece si serviva di un semplice e logico sistema basato su una sequenza armonica di base (un giro armonico) che permetteva in modo assolutamente intuitivo di comprendere perfettamente le relazioni armoniche in tutte le loro varianti, sia nell’interpretazione degli accordi sia nel loro uso. Questo sistema pratico facilitava a tal punto l’armonia da permettere subito allo studente di cimentarsi non solo nell’armonizzazione del basso dato o di una melodia, come prevedevano i programmi allora vigenti, ma anche nella pratica compositiva. A questo scopo ci stimolava a produrre lavori sia su temi dati sia su materiale di libera invenzione, iniziando subito a illustrarci forme musicali semplici, quali il minuetto o la gavotta, per passare in breve a forme più complesse, variazioni comprese. La sua scuola, sostanzialmente, era di "bottega", nel senso che noi studenti sentivamo immediatamente la voglia di sperimentare le nostre capacità inventive, non solo nell’imitare lo stile classico o romantico ma anche nel provare a utilizzare linguaggi più attuali.

Capitava anche che il maestro invitasse in classe allievi diversi per farci conoscere direttamente le loro possibilità tecniche e timbriche, così da elaborare scritture strumentali diverse da quelle tradizionalmente pianistiche, tipiche dei primi anni di studio. Attraverso queste esperienze tutti noi studenti di quel periodo (desidero qui ricordare Adriano Guarnieri, Fabio Vacchi, Gilberto Cappelli e altri, tutti divenuti poi quotati compositori) ci siamo cimentati nel produrre lavori per vari ensemble strumentali, eseguiti poi nei saggi pubblici. Un altro aspetto che lo distingueva era quello di spingerci a leggere musica, ad ascoltarla e a cercare di comprenderne le strutture, prodigando indicazioni e consigli al fine di ampliare la nostra conoscenza. Sosteneva, giustamente, che dovevamo trarre spunto dalla produzione e imparare dai “grandi” per la costruzione dei nostri lavori. Abbiamo tutti con la sua guida sperimentato stili diversi, nell’imitare ora questo ora quel compositore, alla ricerca di una nostra personalità. Tutto quest’assiduo lavoro ha permesso a molti di noi di abbreviare, anche in maniera sostanziale, i tempi previsti per sostenere gli esami. Vorrei poi ricordare come Noferini fosse aperto anche ai linguaggi più popolari e lontani da quell’intellettualismo intollerante che in quegli anni '60-70 del secolo scorso distingueva e pervadeva i compositori. In altri termini siamo sempre stati sollecitati ad avvicinarci e a conoscere anche quel mondo della musica popolare, di consumo, della canzone, del commento cinematografico e del jazz che, giustamente, poteva rappresentare un possibile sbocco di lavoro. Ci diceva a volte che se fossimo stati chiamati a scrivere una canzone o elaborare un commento musicale, essere in grado di realizzarlo sarebbe stata un’occasione e un’esperienza da non perdere. Noferini aveva sempre un atteggiamento bonario, mai impaziente o di algida saccenteria, agevolando così in noi la voglia di produrre musica, di sforzarci nel comprendere le strutture, di assorbire i suoi consigli e le sue critiche (del resto sempre costruttive). Inoltre, cosa rara fra artisti, non ci ha mai condizionato ai suoi gusti o alle sue scelte artistiche. Nella sua produzione compositiva, infatti, si è sovente basato sulla serialità dodecafonica e, pur avendoci ben presto insegnato il metodo e la tecnica facendocene comprendere le origini, non ci ha mai forzato a scelte che non fossero condivise e sinceramente vissute. Qualche collega al Conservatorio ha talvolta commentato, con una punta di sarcasmo, come molti suoi allievi si presentassero ai primi esami del corso di composizione (compimento inferiore, IV anno) dopo solo uno o due anni di studio e mediamente con ottimi risultati.

Per sua iniziativa fu incentivato in quel periodo l’insegnamento, voluto dal direttore Zecchi, di Musica d’uso, dedicato allo studio dei linguaggi compositivi e della strumentazione relativi alla cosiddetta Musica leggera e al Jazz e affidato a un celebre arrangiatore e specialista della materia che era Ettore Ballotta.

Nei pochi anni della sua direzione (1974-1977) il Conservatorio ha ricevuto un notevole impulso sia per l’istituzione di nuovi corsi, sia per l’incremento sostanziale del numero degli studenti. Uno dei principali obiettivi che si era posto il nuovo direttore era quello di incoraggiare l’iscrizione di giovani ai corsi di strumenti ad arco, per rimediare alla allora cronica mancanza di allievi. Tale mancanza si ripercuoteva nel mondo lavorativo, poiché le maggiori orchestre italiane (solo la RAI aveva allora quattro orchestre stabili!) erano largamente deficitarie nell’organico degli archi e dovevano ricorrere a musicisti provenienti dall’estero. Si poteva facilmente prevedere che negli anni futuri vi sarebbero state molte occasioni di lavoro per giovani diplomati in quegli strumenti. Un’altra meta che si era prefissata era di poter disporre in un futuro prossimo di un’orchestra del Conservatorio autonoma e con un organico completo. Si formò in quel periodo anche una Big Band Jazz per eseguire composizioni del corso di Musica d’uso e fu potenziata la cattedra di Musica Elettronica di Felice Fugazza dotandola di strumentazioni d’avanguardia. Fu anche ulteriormente promossa la collaborazione col Teatro Comunale, per l’utilizzo dell’orchestra sinfonica sia per il corso di Direzione d’orchestra di Luciano Rosada sia per i concerti finali del Conservatorio. In pochi anni le iscrizioni si moltiplicarono con conseguente aumento degli insegnamenti. Noferini s’impegnò nella trasformazione di molti corsi sperimentali quali Chitarra Classica, Strumenti a Percussione, Flauto dolce, Clavicembalo oltre ai citati Musica d’uso e Musica Elettronica, in corsi ordinamentali. L’impulso dato dalla sua direzione è rimasto nel ricordo di tutti quelli che hanno vissuto e condiviso quei momenti con entusiasmo.

La sezione staccata di Cesena, attivata dal direttore Zecchi nel 1971, con Noferini fu incentivata, ampliata negli insegnamenti e seguita con particolare attenzione. Tale sezione staccata diventerà poi Conservatorio autonomo, intitolato a Bruno Maderna, nel 1987 e diretto dal sottoscritto dal 1991 al 2006. Giordano Noferini ha avuto una breve e intensa attività anche come concertatore, dirigendo Le Villi di Puccini in una produzione al Teatro Duse di Bologna e parecchi concerti con varie formazioni orchestrali.

Nell’autunno del 1976 il maestro fu colpito da un male inesorabile che ne provocò la prematura scomparsa nel giugno del 1977. L’ho visto per l’ultima volta nel letto d’ospedale, dove da mesi era immobilizzato, il giorno in cui è mancato. Ricordo ancora il suo sereno sorriso mentre lo salutavo: tale immagine è rimasta in me immutata dopo tanti anni. A 43 anni lasciava la moglie, la pianista e docente Maria Grazia Babini e tre figli piccoli, Anna, Andrea e Roberto.

Le musiche cicliche

Giordano Noferini è stato un compositore prolifico, tenendo conto che è mancato all’età di 43 anni appena. Nei lavori principali ha utilizzato prevalentemente il sistema dodecafonico, ma non vincolandosene in modo meccanico e astratto. Le composizioni più importanti, in taluni casi non ignare della tonalità, non rinuncia mai alla comprensibilità dell’ascoltatore. Le geometrie sonore, applicate talvolta a rigidi aspetti di forma e di stile, s’identificano e riconoscono per un personale uso sia della serialità sia della ricerca timbrica più avanzata. Ricordo alcuni suoi commenti perplessi circa talune esperienze estreme delle avanguardie musicali del periodo. Con bonaria e sottile ironia considerava tali espressioni come passeggere curiosità dettate più da una moda che da reali necessità di aggiornamento del modo di comporre. Seguono cinque cicli di musiche improntate a grande organicità. Le 10 Miniature per pianoforte (Curci, 1971, premio 1967 al concorso “Città di Treviso”; commissione giudicatrice composta da Bruno Bettinelli, Nino Rota, Franco Donatoni, Adone Zecchi e presieduta dal celebre compositore Gian Francesco Malipiero). Le brevi immagini pianistiche, costruite abilmente secondo i principi seriali e tecnicamente non troppo complesse, sono un esempio di espressività pur utilizzando un linguaggio aggiornato e timbricamente ricercato e raffinato. Svolte sulle mutazioni di un’unica serie dodecafonica ma capaci di mantenere ciascuna un’autonomia e un carattere specifico, sono caratterizzate da una struttura tematica che le identifica singolarmente. L'ultima, ad esempio, ha la forma di una fuga che nei divertimenti utilizza gli elementi più significativi delle parti precedenti, contribuendo a conferire unitarietà formale e linguistica alla composizione. Le miniature, eseguite in Italia e all’estero, sono entrate stabilmente nei programmi di pianisti che eseguono musica contemporanea.

Anche i Contrasti per pianoforte (inediti) sono stati premiati al Concorso “Città di Treviso” (1958). Rappresentativa di un’evoluzione verso strutture più complesse e ardue dal punto di vista della tecnica pianistica, si tratta della successione di sei brani autonomi legati fra loro dalla struttura seriale nelle varie mutazioni che termina, come le precedenti Miniature, con un Riepilogo che, riassumendo i principali spunti tematici, dà un senso di organicità al lavoro. Molto articolata e prevalentemente accordale, pur con momenti virtuosistici, la scrittura non trascura mai la ricerca timbrica e la multiforme espansione ritmica. Numerose le esecuzioni in Italia e all’estero.

Le sei Formule per pianoforte (inedito) sono tavole che rappresentano il successivo sviluppo della personalità di Noferini verso le espressioni più ardite del linguaggio pianistico contemporaneo. Si tratta di uno degli ultimi lavori del maestro e, pur anch’esse costruite secondo un rigido criterio seriale, mantengono fede al loro titolo. Sono brevi incisi pianistici disposti in modo da essere eseguiti con uno schema libero: in altre parole l’esecutore può scegliere a suo piacimento la combinazione delle formule e la successione delle tavole. Noferini vi si avvicina mondo dell’alea, di quella libertà esecutiva che l’avanguardia musicale della Scuola di Darmstadt aveva introdotto nel secondo dopoguerra (cfr. le sonate per pianoforte di Stockhausen e vari lavori di lavori di Boulez, Donatoni e altri). La libera scelta della successione delle immagini sonore, peraltro rigidamente scritte e inserite in formule ritmiche cangianti, non altera la coerenza del linguaggio e della ricerca sonora. Questo lavoro di grande interesse, pur tecnicamente impegnativo, meriterebbe di essere eseguito e divulgato nell’ambito della nuova letteratura dedicata al pianoforte.

I Sei studi di tecnica seriale per clarinetto in Si bem. (Ricordi, 1974) fanno parte, insieme ai successivi studi per violino, di una serie di composizioni didattiche con le quali Noferini voleva introdurre la serialità nello studio degli strumenti. Allora tale pratica non era ancora diffusa, mentre oggi questa serie è utilizzata nei programmi dei Conservatori e serve come pezzi d’obbligo in vari concorsi internazionali. I Tre studi di tecnica seriale per violino solo (inediti), tecnicamente più impegnativi, rappresentano l'esito di una ricerca sia didattica che compositiva e sono stati eseguito più volte con grande successo, in Italia e all’estero, dal violinista Roberto Noferini, figlio del Maestro.

Dal catalogo

Le Policromie per orchestra, in tre movimenti, hanno una particolare importanza fra i lavori inediti e in parte mai eseguiti. Sono fra le ultime composizioni del maestro e ho avuto modo di esaminarla con lui in quanto desideravo inserirle in un concerto che avrei diretto poco tempo dopo; ma non fu possibile per l’improvvisa malattia che lo colpì. Ricordo una partitura molto interessante per la ricerca timbrica e la magistrale orchestrazione. Anche le seguenti composizioni, inedite, sono state eseguite con successo: Quattro movimenti per flauto, corni, trombe e archi, Invenzioni per archi, Ouverture drammatica per orchestra, Impressioni sinfoniche per orchestra, Espressioni per 4 archi, Salmo Dixit Dominus per coro, Corale di ottoni, Settimino per ottoni, Divertimento per clarinetto, tromba, trombone e pianoforte, Impromptu per Organo e Sonatina im Altem Style per pianoforte. Nel catalogo sono presenti anche commenti e sottofondi musicali per trasmissioni radio e televisive, ancora usati dalla RAI. Di tali musiche, rientranti in quell’ambito di “musica d’uso” il cui studio Noferini riteneva importante fosse introdotto nei Conservatori, sono stati realizzati due dischi dal titolo Fantasie Cinquecentesche e Musicanti Seicenteschi, per le edizioni Caramba di Milano. Un lavoro per Big Band, dal titolo Cantus Discantus, ha avuto numerose esecuzioni; ne esiste una registrazione su nastro nell’archivio dell'autore. Sarebbe auspicabile che le composizioni di Noferini fossero maggiormente conosciute, divulgate ed eseguite.

I tre figli di Giordano sono diventati valenti musicisti: Anna, violinista nell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, violista e concertista; Andrea, primo violoncello nell’orchestra dell’Opera di Roma e concertista; Roberto, violinista, docente di violino al Conservatorio di Fermo e all’Istituto Musicale "Giuseppe" Sarti di Faenza, e concertista. Insieme hanno fondato il trio "Giordano Noferini" con il quale tengono concerti in Italia e all’estero. A Giordano Noferini è stata intitolata una strada a Forlì. Per qualche tempo il Conservatorio di Bologna ha assegnato un premio specifico agli studenti dei corsi inferiori di Composizione.

Giovanni Bartoli

Giordano Noferini: dal 1947 al 1977

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021