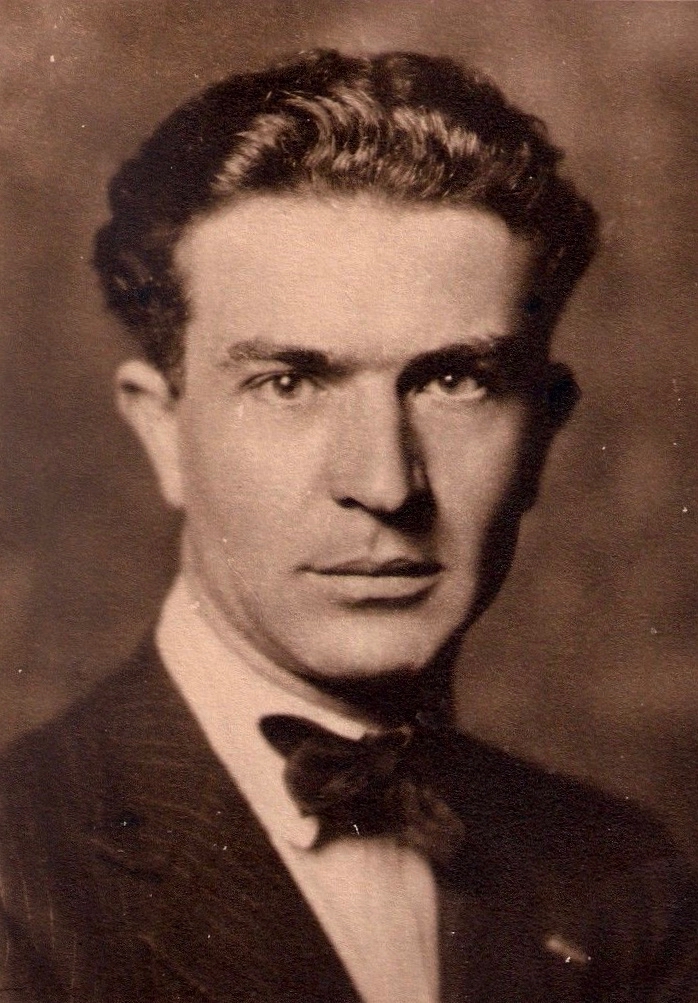

Ettore Desderi

Ettore Desderi (Asti, 10.XII.1892 - Firenze, 23.XI.1974).

Uomo e artista instancabile

Figlio del generale di cavalleria Giuseppe Desderi e di Emilia Vagnone, Ettore nacque ad Asti il 10 dicembre 1892. Terminati gli studi classici al Real Collegio "Carlo Alberto" di Moncalieri, si iscrisse al Politecnico di Torino dove, nel giugno 1920, conseguì la laurea in Architettura. Parallelamente agli studi accademici coltivò quelli musicali. Nel novembre 1914 incontrò Luigi Perracchio che lo avviò alla composizione e al pianoforte: il maestro «comprese che il mio fervido entusiasmo si sarebbe incrinato di fronte ad un insegnamento arido e accademico, e volle - e seppe - sperimentare su di me un sistema vivo, rapido e sempre interessante, consentendomi sin dall’inizio di presentargli anche qualche tentativo di composizione libera che, data la mia assoluta impreparazione tecnica, era considerato inammissibile agli insegnanti ligi ai criteri didattici, diciamo così, ufficiali" (così testimoniò lo stesso Desderi). Lo scoppio della prima guerra mondiale lo costrinse a interrompere temporaneamente sia la pratica musicale sia gli studi accademici. Nel 1915 divenne allievo ufficiale alla Regia Accademia di Artiglieria e Genio di Torino e i 22 mesi trascorsi in prima linea in qualità di comandante di batteria gli valsero una croce di guerra al merito.

Nel 1921 si diplomò in composizione a Bologna. In una lettera inviata a Federico Mompellio nell’aprile del ’57, oggi conservata nell’Archivio storico Ricordi di Milano, Desderi precisa: "venni al Liceo Musicale di Bologna, allora diretto da Franco Alfano, per conseguivi, il 19.III.1921, il diploma di composizione. Non fui mai allievo dell’Alfano, con il quale, tuttavia, ebbi frequentissimi contatti diretti per 16 anni, dal ’24 al ’40 mentre egl’era direttore del Conservatorio di Torino, città nella quale io abitavo: e con Franco Alfano diventammo amici". È quindi da rettificare la notizia riportata in diverse biografie del compositore astigiano che lo dichiarano allievo di Alfano. Dal novembre 1921 al giugno successivo frequentò a Firenze un corso di perfezionamento con Ildebrando Pizzetti il cui saggio finale vide Desderi impegnato nella direzione di alcuni pezzi classici e di due sue composizioni. A questo periodo risale l’inizio dell’attività di critico musicale e saggista, professione che lo accompagnò per vari decenni: dal 1921 al 1927 scrisse per il periodico «Il pianoforte», dal 1928 al 1942 per la «Rivista musicale italiana» e dal 1955 al 1959 per «L’arte chitarristica». Invitato dal compositore e musicista austriaco Otto Siegl a Paderborn, nel 1928 effettuò un breve viaggio in Germania dove entrò in contatto con l’Associazione internazionale di Musica sacra, della quale fondò la sezione italiana. Nel 1931 si avvicinò alla didattica insegnando musica all’Istituto superiore del Magistero del Piemonte a Torino; due anni dopo concorse, insieme ad altri venti musicisti, alla direzione del Liceo musicale di Alessandria, incarico che ottenne nel marzo 1933 in seguito alla rinuncia del primo classificato, Mario Pilati. A Desderi si devono il pareggiamento dei corsi dell’istituto alessandrino nel 1933 e l’avvio dei primi concerti di musica da camera. Gli anni trascorsi ad Alessandria lo videro impegnato anche nell’organizzazione di prestigiose manifestazioni musicali cittadine alle quali intervennero musicisti di fama quali Nino Antonellini, Andrea Tafuri, Mario Campana, Stefano Passaggio, Carlo Vidusso, Nino Rossi, Renzo Bossi, i trii Casella-Poltronieri-Bonucci e Bufaletti-Giaccone-Mazzacurati, oltre al duo Selmi-Montanari.

Nel 1941 passò dapprima, restandovi solo pochi mesi, al Conservatorio di Bolzano dove tenne la cattedra di composizione; in seguito a quello di Milano, dove insegnò fino all’aprile 1951 contando tra i propri allievi Niccolò Castiglioni e Franco Donatoni, tra i colleghi Salvatore Quasimodo che insegnava letteratura italiana. Il 2 marzo 1951 venne nominato direttore del Conservatorio di Bologna, carica che mantenne fino al 30 settembre 1963 quando si ritirò nei pressi di Firenze dove cessò di vivere il 23 novembre 1974. A lui va il merito di aver promosso presso il Conservatorio bolognese la costituzione del Centro studi musicali “G.M. Martini”, istituzione volta alla riscoperta delle opere di Padre Martini attraverso la trascrizione, la pubblicazione e, soprattutto, l’esecuzione delle sue composizioni. Si dedicò in prima persona alla trascrizione per pianoforte di una toccata per organo di Giovanni Gabrieli, alla revisione di quattro trii per archi di Felice Giardini e di altrettanti mottetti a sei voci di Giovanni Battista Fergusio, di concerti per violino, orchestra d’archi e cembalo di Giuseppe Matteo Alberti e delle sei sonate per violoncello di Vivaldi RV 40, 41, 43, 45, 46, 47 (queste con Benedetto Mazzacurati). Trascrisse per violoncello e pianoforte le Sei lezioni per viola d’amore e basso continuo di Attilio Ariosti e revisionò decine di composizioni di Padre Martini, tra le quali l’intermezzo Il Don Chisciotte del 1746. Nel 1954 fu scelto quale presidente della commissione giudicatrice al primo Concorso internazionale di musica per chitarra indetto dall’Associazione chitarristica italiana della quale venne nominato socio onorario. Particolarmente sensibile alla problematica dell’obbligatorietà dell’insegnamento della musica negli istituti scolastici pubblici italiani, promosse un convegno dal tema La musica nelle scuole che si svolse il 3 dicembre 1959 nella Sala Bossi dell’istituto bolognese da lui diretto.

Per un giudizio sul metodo di insegnamento di Desderi è illuminante la testimonianza di Wiaroslaw Sandelewski, suo allievo negli anni milanesi e suo collaboratore al Conservatorio di Bologna:

«La cosa che maggiormente mi aveva colpito era la mancanza di un obbligatorio libro di testo e la grande importanza data allo studio delle opere di compositori di tutte le epoche e di tutti gli stili. Il maestro partiva dalla premessa che i nostri veri insegnanti non erano un De Sanctis, un Dubois, un Bazin o un altro insigne teorico, bensì Palestrina, Da Vittoria, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner e altri classici della musica. 'Sono loro che creano le regole musicali e non gli autori dei manuali i quali solo riassumono in modo più o meno abile, più o meno completo le loro conquiste. [...] Solo studiando molto i grandi si può raffinare il gusto estetico e saper guardare mete lontane. [...] Occorre una volta per sempre finirla con il tipo di musicista che, staccato dal pentagramma con le sette note, presenta un esempio pietoso di ignoranza e di mancanza di cultura».

Un religioso dell’arte

La produzione di Ettore Desderi spazia in tutti i maggiori generi musicali e organici strumentali. Per quanto riguarda il teatro, tra il 1938 e il 1940 compose Il mito di Edipo, una tragedia lirica in tre atti su libretto del piemontese Cesare Meano il cui argomento, tratto dai Sette contro Tebe di Eschilo e dalle sofoclee Edipo re e Antigone, riassume l’intero ciclo tebano. L’opera, mai andata in scena (fu unicamente trasmessa dalla RAI il 12 giugno 1969), è caratterizzata da un uso sapiente dell’orchestra che, seppur di grandi dimensioni, non oscura in nessun punto le voci, anzi le sostiene e le commenta; costante è la presenza del coro al quale è restituita la funzione che aveva nella tragedia greca e i cui interventi (Desderi amava chiamarli madrigali drammatici) sono disseminati in ogni atto e danno voce di volta in volta a gruppi di personaggi differenti (le donne, la folla, i vecchi) fino a culminare nei momenti più drammatici dei Tutti. Destinato al teatro è pure il balletto La barriera del sonno del 1949, anch’esso mai portato sulle scene e rimasto inedito.

Tra le molteplici opere sinfoniche concepite tra il 1922 e il 1954 spiccano i Canti dell’estate per voce e orchestra da camera del 1922, composti sulle tre liriche dannunziane Innanzi l’alba, Meriggio e Stabat nuda aestas; i tre Intermezzi per l’Antigone per grande orchestra, scritti tra il 1922 e il 1926 ed eseguiti sotto la direzione di Bernardino Molinari all’Augusteo di Roma l’11 dicembre 1938 nei quali è facile intravvedere l’influsso pizzettiano; la Ballata di Messer Angelo Poliziano (1924); Desolazione su testo di Sergio Corazzini (1925). Inoltre la cantata per baritono, voce recitante (vox Dei), coro e grande orchestra Job del 1927 (tratta dall’omonimo libro della Vulgata): eseguita a Francoforte sul Meno nell’ottobre 1930 (direttore Curt Kretschmar) e a Düsseldorf il 22 ottobre 1931 (direttore Hans Weisbach), guadagnò a Desderi un condiviso e duraturo apprezzamento in Germania; poi venne ripresa alla Radio di Milano il 15 dicembre 1931, solista Giuseppe Sardo, direttore Arrigo Pedrollo, coro diretto da Romeo Bartoli. Nella Sinfonia Davidica (1929) per soprano, baritono, coro e grande orchestra costituita dai salmi 58, 87, 93 e 97 quale l’autore "descrive le pene di un’anima affranta e provata dalla sventura, il suo timore nel giudizio finale, l’implorazione dell’aiuto divino e corona l’insieme in un maestoso inno di lode al Divin Salvatore. Il fenomeno di questa Sinfonia Davidica sta nella sua assoluta naturalezza musicale". Il secondo salmo fu presentato da Mitropoulos a Venezia nel 1938 in occasione della sesta edizione del Festival di musica contemporanea (solista Antenore Reali). Nelle Architetture di cattedrali, trascritte per orchestra da camera dalle originali per organo (1936) ed eseguite ad Alessandria con la direzione dello stesso Desderi, dove la fuga e il corale restituiscono rispettivamente l’atmosfera gotica e quella romanica, è rintracciabile una certa adesione allo stile di Giorgio Federico Ghedini. Nell’ispirata Canzone alla Vergine per soprano, coro e orchestra da camera (1941) su testo di Leonardo Giustinian, l’autore riesce ad accentuare il contrasto tra la dolcezza mistica di alcuni episodi e il drammatico ardore di altri; la sillabazione con la quale alcune parole sono musicate contribuisce ad alimentare l’atmosfera di mistero. Infine, meritano di essere almeno citate le Due laudi di Jacopone (1943) per soprano, coro e grande orchestra, caratterizzate, la prima (Piangi, dolente anima predata) da un’atmosfera cupa e angosciata, la seconda (Fiorito è Cristo) da un senso di serenità ed esultanza; la Canzone dell’Ariosto (1952), tratta dal Lamento di Filiberta di Savoia, eseguita a Verona nel 1954, e l’Invocazione a Maria (1954) su testo di Guido Manacorda, entrambe per voce e orchestra da camera.

Le composizioni corali a cappella sono un genere che Desderi coltivò per tutta la vita: la prima, Notturno, una silloge di quattro madrigali a 5-9 voci pregni di modulazioni (in particolare S’addensano le nubi su testo dell’indiano Tagore), risale al 1922 e l’ultima, i Responsoria de Sabbato Sancto, al 1963. Nel mezzo decine di pagine di carattere sacro quali i sei mottetti Adeste fideles (pubblicati nell’antologia «Cantual»), Feriae VI in Parasceve Responsoria e Responsoria in Nativitate risalenti al 1928, le Antiphonae in festo septem dolorum B. M. V. e il Canticum Simeonis del 1929, i Tres Cantus Eucaristici e Christus Rex (tre mottetti per quattro voci in forma imitativa) del 1930, le messe Dona pacem (1932) e Sinite parvulos (1936), la Missa tempore belli (1945) e il Proprium Missae B. M. V. SS. Rosari (1956). Di tutt’altro genere il Sonetto del Petrarca per coro femminile a tre voci del 1931 dato alle stampe da Schott’s Söhne di Magonza.

Da convinto cecilianista, Desderi non poté esimersi dal cimentarsi nella scrittura di pezzi per voce e organo, la maggioranza dei quali vide la luce grazie a case editrici specializzate quali la comasca Schola, la bergamasca Carrara, la padovana Zanibon e quella di proprietà di Marcello Capra, esponente di spicco del cecilianesimo torinese, l’Associazione italiana Santa Cecilia e, oltralpe, le tedesche Schott’s Söhne e Musikwissenschaftlicher Verlag. Vanno citati almeno Tres Psalmi majoris hebdomadae (1930), Psalmus nuptialis per soprano e coro ad libitum (1930), le Parabolae Domini Nostri Jesu Christi per baritono (1931), i Tria cantica propitiatoria per voce media (1931), la Missa monodica «Ad pueros» a una voce di bambini (1952), i cinque Motetula Pascalia per coro femminile a tre voci (1957) e il Proprium Missae resurrectionis per coro misto a tre voci (1957).

Riguardo la musica sacra del compositore astigiano il musicista tedesco Hans Otto Boehm ebbe a dire: "La musica sacra di Desderi commuove: essa commuove l’uomo dell’irrequieto secolo XX e ridesta in lui quel fervore ansioso che indubbiamente animò gli uomini del periodo gotico, mentre ideavano ed elevavano al cielo le loro trascendenti cattedrali. Non il bello per se stesso, non l’euritmia matematica e l’apollineo equilibrio delle proporzioni, ma piuttosto la trascendenza del bene e del bello alla metafisica, la correlazione di tutti gli elementi artistici con l’uomo che, dalla miseria, dall’errore e dal peccato, si eleva alle verità eterne a noi rivelate. L’aver dato espressione, con la sua musica, a questo anelito religioso è il segno della grazia ispiratrice di Ettore Desderi".

La produzione di liriche per canto e pianoforte segna l’incontro di Desderi sia con i poeti più celebrati (Petrarca, Alfieri, Jacopone da Todi, Goethe, Carducci, Rilke, Pascoli, e Poliziano), sia con quelli meno noti (il crepuscolare Sergio Corazzini, Ada Negri, Ugo Betti), oltre che con alcuni autori dialettali (Poggio Fernando, Nino Costa, Giuseppe Pacotto, Mario Rissone, Luigi Olivero e Alfredo Nicola) e consta di più di sessanta opere composte tra il 1913 e il 1967. Agli anni dell’apprendistato risalgono le sei romanze composte tra il 1913 e il 1915 su testi di Carducci (Sole e amore, Notte d’inverno), Heine (Canzonetta, Un sogno), Palazzeschi (Pastello del tedio) e Dall’Ongaro (L’esule slava), i cui manoscritti autografi sono oggi conservati nella Biblioteca del Conservatorio di Torino. Il debutto ufficiale avvenne con le Liriche giapponesi per mezzo soprano del 1921 (i testi originali furono tradotti da Bartolomeo Balbi), chiaro tributo alla poesia esotica in voga in quegli anni, pubblicate dalle edizioni Estremo Oriente di Venezia, alle quali sarebbero seguiti nel 1923 i Due sonetti di Vittorio Alfieri per baritono (Solo, con’ mesti miei pensieri; S’io t’amo?...), le Tre liriche di Giulio Gianelli (1925), la dolcissima Lampada (1926), la maliziosa e disinvolta «bergerette» Les lendemains per mezzosoprano di Charles Rivière-Dufresny pubblicata dalla parigina Leduc (1927) e gli Zwei Hölderlin-Lieder, anch’essi per mezzosoprano (1928). Queste composizioni testimoniano un’evoluzione stilistica frutto dell’intimo e tormentato sforzo dell’autore di superare il diffuso pregiudizio di pensare che la schietta semplicità privi la musica d’interesse, facendola apparire scontata e impersonale.

Il decennio successivo vide la pubblicazione nel 1937 presso l’editore Carisch di Milano del ciclo Le canzoni della notte, quattro liriche per mezzo soprano su testo di Ugo Betti scritte tre anni prima (Gli amanti addormentati, Sogno di poesia, Il fanciullo e le stelle, Il viandante), la composizione delle Quattro liriche (1935-36) i cui testi sono di Sergio Corazzini, Enrico Panzacchi, Giuseppe Lipparini e Francesco Chiesa, del pascoliano Il cuore del cipresso (1936), della malinconica raccolta Rime del Petrarca (1937) che mette in musica il trittico Solo e pensoso, Nova angeletta e Passa la nave mia tratto dal Canzoniere, del gruppo di tre liriche Nei giardini del silenzio su testi di Ada Negri (1938) e delle Due favore del Pignotti (1939) dal carattere tra il satirico e il moraleggiante (La zucca e Il lauro e il pastore). Durante gli anni della maturità videro la luce le Tre versioni dal tedesco di P. E. Pavolini (1941), i Tre sonetti di Monsignor Della Casa (1942), i Drei Gedichte von Rainer Maria Rilke (1947), il gruppo di liriche Ritmi carducciani (1962) dalle Odi barbare, Reiselied (1962) con parole di Hugo von Hoffmannsthal, Due sonetti di John Keats (1965) e l’opera del congedo, Ultime volontà per baritono e pianoforte su testo di Enrico M. Fusco, del marzo 1967 dedicata al figlio Claudio.

Meritano una menzione particolare i due cicli su testi dialettali piemontesi Ariëtte turineise (1934) e Rondei e canson (1947) pubblicati nella Colan-a Musical dij Brandè che comprovano la curiosità e la volontà dell’autore di cimentarsi in ambiti talvolta anche apparentemente lontani dalla musica colta, oltre a un forte legame con la propria terra natale, e la sua amicizia con scrittori e poeti locali. La prima contiene quattro pezzi: Manin-e bianche (Poggio Fernando), La fontana (Giuseppe Pacotto), Le sciop d’un basin (Alfredo Nicola), Fnestra ’nluminà (Nino Costa); la seconda nove: Rissolin, Vén ch’i balo e J’è na steila su testo di Alfredo Nicola, Primavera di Giuseppe Pacotto, Nivole, Primavera piovosa, Pôvri paisan! di Mario Rissone, La speransa e Ël faunet di Luigi Olivero. Nel 1956 Desderi tornerà per l’ultima volta alla poesia vernacolare con Ciocchëtte: "veje canson popolar piemonteise adatà per piano a le man dij cit". Lasciamo al lettore volenteroso l’incombenza di prendere visione nella voce relativa a Desderi dei maggiori dizionari bio-bibliografici del suo vasto catalogo di musica strumentale da camera che conta pagine per uno e due pianoforti, organo, flauto (Sonatina georgica, 1955), violino o violoncello e pianoforte, quartetto d’archi, quartetto di fiati e pianoforte (Miti silvani, 1922) e chitarra (Sonata in Mi magg. «ad Andrés Segovia», 1954; Serenata, improvviso, tarantella, 1955; Due cacce quattrocentesche, 1957).

Si vuole qui focalizzare l’attenzione su un piccolo gruppo di composizioni che testimoniano l’influsso che la musica jazz esercitava in quegli anni in Europa (già Ravel vi si era approcciato nella sua Sonata per violino n. 2 composta tra il 1923 e il 1927 e nel Concerto pour la main gauche del 1931). I brani che Desderi consacra a questo genere sono tre: la Sonatina in modo sincopato (Ragtime, Blues, Charleston) e il Preludio, corale e fuga in modo sincopato, pagine pianistiche entrambe del 1934 e pubblicate in Germania dalla Musikwissenschaftlicher Verlag e la Jazz Suite per violino e pianoforte (1933) data alle stampe a Parigi da Leduc. In merito alla prima, ma tale valutazione è estensibile anche alle altre, Folco Perrino osservò che essa rivela "una viva attenzione dell’artista alle manifestazioni che lo circondano e dimostra la possibilità di parlare un linguaggio moderno senza per altro sbandare verso il disordine o cadere nel procedimento sperimentale del 'nuovo a tutti i costi', ma bensì equilibrandosi in una visione di modernità sana, poggiante sulla base insostituibile dell’autentico senso artistico sia pur esso espresso con i mezzi tecnici più disparati".

Infine, uno sguardo ai due contributi di estetica musicale più significativi di Desderi. Il primo riguarda l’opera strumentale di Max Reger, il compositore da lui più amato e ammirato, e consta di tre saggi: Max Reger e la sua musica strumentale da camera; L’opera sinfonica di Max Reger; La musica per pianoforte e organo di Max Reger, apparsi sulla «Rivista musicale italiana» tra il 1926 e il 1927. Secondo Desderi, Reger fu il solo musicista del periodo 1890-1910 che abbia fatto del contrappunto “vero” e che abbia contrapposto al gesto straussiano e alla sfumatura debussiana la compostezza di una forma e la intensa profondità di una ispirazione veramente commossa. Il secondo è La musica contemporanea. Caratteri, tendenze, orientamenti, un volume stampato nel 1930 per i tipi dell’editore torinese Bocca con dedica a Marga e Alfredo Bonaccorsi, derivato da una serie di saggi pubblicati in precedenza. Il testo, organizzato in nove capitoli, affronta tutte le problematiche legate all’arte musicale: l’evoluzione armonica, il fattore ritmico, gli elementi espressivi, la musica strumentale e quella corale, la questione delle forme, il teatro, i concetti di nazionalità e di originalità. Quale fosse la sua finalità è dichiarato espressamente dall’autore nella Premessa: offrire "un esame di coscienza di un musicista che si è voluto guardare attorno e rendersi conto delle tendenze in contrasto, delle mete diverse alla quali oggi si tende, allo scopo di chiarire a se stesso, anzitutto, l’atmosfera nella quale vive. Nella sua qualità di compositore militante, l’autore non s’illude di essere riuscito obbiettivo, anche se si è proposta la massima serenità, così nell’osservazione come nell’analisi dei fenomeni studiati. Ma questo non è un saggio d’estetica: è piuttosto un atto di fede".

Dicono di lui

Durante la sua esistenza Ettore Desderi è stato oggetto solo di studi sporadici, la maggioranza dei quali apparsi sulla stampa periodica a lui coeva e volti ad analizzarne lo stile e la produzione: Alfredo Bonaccorsi, Un compositore inedito: Ettore Desderi, in «Il pianoforte», VII, 1926/7, pp. 195-200; Mario Bruschettini, Ettore Desderi, in «Bollettino bibliografico musicale», II/6, 1931, pp. 61-70; Vincenzo Di Donato, Ettore Desderi scrittore, in «Rassegna dorica», VI, 1932/3, pp. 114-116; Idem, «Job» di Ettore Desderi, in «Rassegna dorica», V, 1933, pp. 97-100; Ermete Ferlini, Ettore Desderi, in «Alexandria», III, 1934(2, pp. 18-21; Mario Panatero, Le liriche di Ettore Desderi, in «RMI», XLV, 1941/5-6, pp. 281-295; Mario Rinaldi, Musicisti della generazione di mezzo: Ettore Desderi, in «Rassegna dorica», XIII, 1942/8-9-20, pp. 90-95, 105-109, 121-125; Hans Otto Boehm, Ettore Desderi, in «Zeitschrift fur Kirchenmusik», XI-XII, 1951, pp. 259-262; Raffaele Suzzi, Ettore Desderi, «L’arte chitarristica», in XLVIII, 1954/8, pp. 4-5; Luisa Cervelli, La musica sacra di Ettore Desderi, in «Bollettino ceciliano», LII, 1957, pp. 53-57.

In occasione del 70° compleanno e dell'imminente ritiro dal ruolo di direttore del conservatorio bolognese per raggiunti limiti d’età, nel 1963 venne pubblicata la miscellanea A Ettore Desderi nel suo 70° compleanno, Bologna, Conservatorio di Musica “G. B. Martini”, contenente saggi di Alfredo Bonaccorsi, Hans Otto Boehm, Alessandro Bonsanti, Roberto Caggiano, Dragotin Cvetko, Adelmo Damerini, Andrea Della Corte, Napoleone Fanti, Karl Gustav Fallerer, Ettore Galanti, Enzo Greco, Ferdinand Haberl, Lionello Levi, Guido Manacorda, Federico Mompellio, Hans Joachin Moser, Enrico Pardini, Luigi Perrachio, Folco Perrino, Mario Quaglia, Piero Rattalino, Mario Rinaldi, Enrico Rossi-Vecchi, Franco Sartori, Hans Ludwig Schilling, Otto Siegl, Luigi Ferdinando Tagliavini, Gunnar Thyrestam, Alceo Toni, Karl Walter e Adone Zecchi. Un succinto ma denso excursus della sua vicenda biografica e artistica è di Sergio Martinotti, Desderi, un ponte fra Reger e l’«Ottanta», in Ghedini e l’attività musicale a Torino fra le due guerre, atti del convegno in occasione dell’Anno europeo della musica (Torino, Salone dei congressi, 14-15 gennaio 1986), Torino, Teatro Regio, 1986, pp. 165-179.

Le liriche per voce e pianoforte sono state analizzate da Rosy Moffa, La lirica nella produzione e nel pensiero di Ettore Desderi, in «Et facciam dolçi canti». Studi in onore di Agostino Ziino in occasione del suo 65° compleanno, a cura di Bianca Maria Antolini, Teresa Maria Gialdroni, Annunziato Pugliese, Lucca, LIM, 2003, pp. 1269-1290 che dà puntuale notizia delle composizioni manoscritte autografe ancora inedite donate dalla famiglia Desderi alla Biblioteca del Conservatorio di Torino e di quelle pubblicate dall’autore dopo il saggio di Panatero. Piero Mioli nell’Impegno chitarristico di un compositore: Ettore Desderi, in Romolo Ferrari e la chitarra in Italia nella prima metà del Novecento, a cura di Simona Boni, Modena, Mucchi, 2009, pp. 167-176 informa della partecipazione di Desderi ad alcune iniziative volte alla valorizzazione della musica per chitarra e delle sue composizioni per tale strumento. Infine, un rapido accenno al rapporto tra la musica e il regime secondo Desderi è in Fiamma Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista, Padova, Libreriauniversitaria.it, 20182, p. 145 («Storie e linguaggi», 26).

Tre sono le tesi di laurea a lui dedicate: Rosanna Pietrasanta, Vita e opere di Ettore Desderi, Università cattolica di Milano, a.a. 1969/1970; Davide Ruzza, Tradizione e modernità in Ettore Desderi, Università degli Studi di Torino, a.a. 2000/2001 con la trascrizione integrale del libretto dell’inedita Antigone effettuata dalla partitura e di un’intervista dell’autore a Claudio Desderi; Lorenzo Giustozzi, I Responsoria Maioris Hebdomadae di Ettore Desderi, Università degli Studi di Pavia, a.a. 2020/2021 che focalizza l’attenzione sui responsori per il Venerdì santo e fornisce l’edizione critica dei responsori per le giornate del Triduo pasquale.

Le opere di Desderi sono quasi del tutto assenti nella discografia: la Toccata e fuga per chitarra è stata incisa nel cd Note di viaggio dall’Europa (con brani di Ghedini, Mosso, Gilardino, Haug, Berkeley, Henze, Stevens eseguiti da Marcello Rivelli) distribuito in allegato alla rivista «Guitar art» nel 2001 (Guit 2030); la Sonata in Mi magg., eseguita da Ermanno Brignolo, è presente nell’album The Andres Segovia Archive (Complete Guitar Music Written for Andrés Segovia) distribuito da Brilliant Classics dal 2013; una raccolta pubblicata nel 2018 da Stradivarius (STR 37110) contiene, oltre al ciclo Vogelweide di Mario Castelnuovo-Tedesco, la Sonata in Mi magg. per chitarra, le Due cacce quattrocentesche per voce e chitarra e il Trittico (Serenata, improvviso, tarantella) per chitarra di Desderi (Leonardo De Lisi, tenore; Luca Trabucchi, chitarra); infine, una Pastorale per organo del 1959 è inserita nel cd Pastorali italiane vol. 3: XX secolo (Andrea Macinati, organo) distribuito dal 2004 da Tactus (TC 900001) composto da pezzi di Di Donato, Capocci, Remondi, Matthey, Tagliavini, Nordio, Liviabella, Bambini, Santucci, Bossi, Ravanello, Refice, Yon e Belletti.

Ivano Bettin

Desderi: dal 1951 al 1963

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021