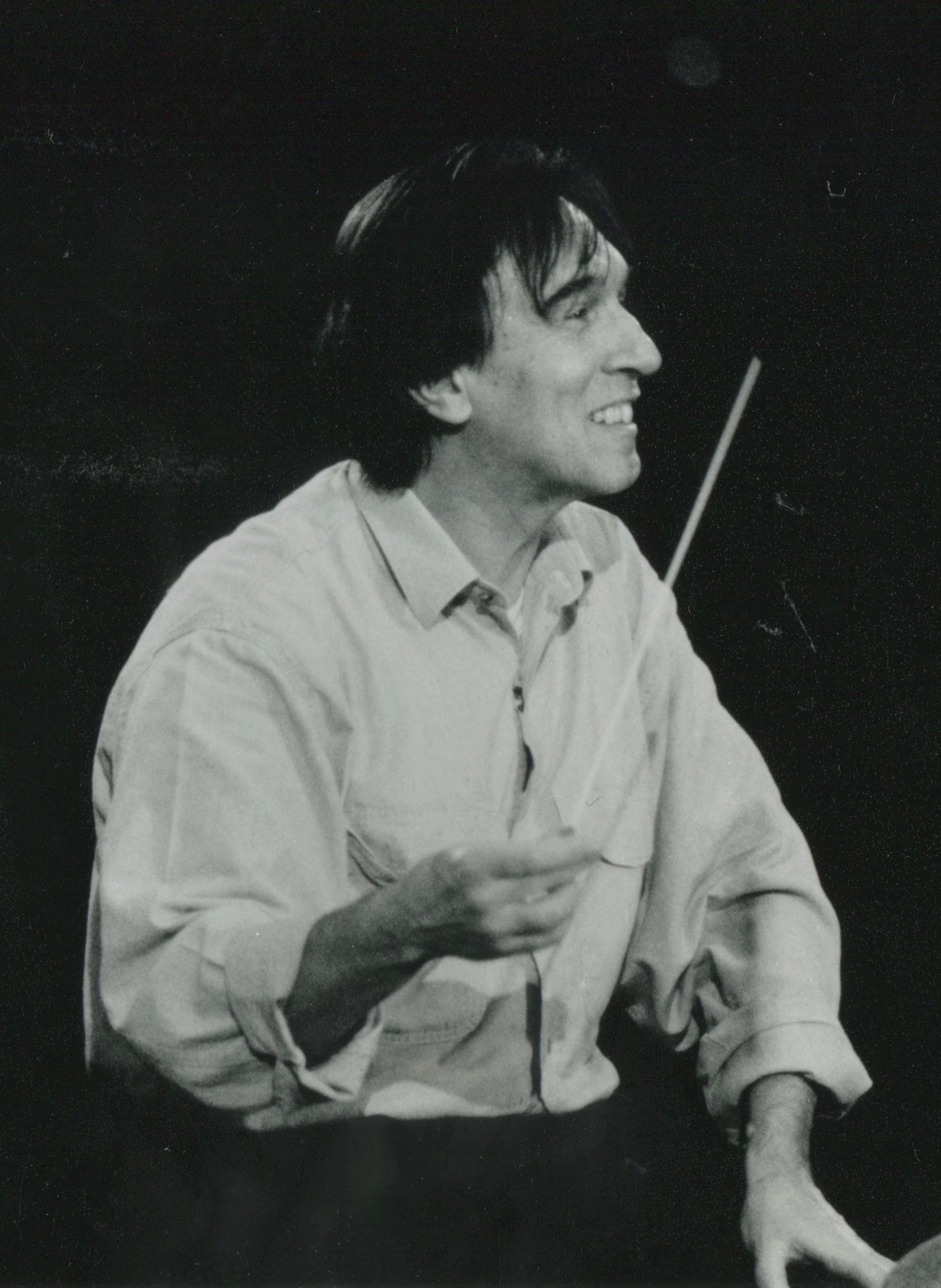

Claudio Abbado

Claudio Abbado (Milano, 26.VI.1933 - Bologna, 20.I.2014).

A Bologna da Milano

Sette anni fa, all'incirca. Il 26 giugno 2014 avrebbe compiuto ottanta e un anno, il grande musicista, ma non ce l’ha fatta: gravemente malato da molto tempo, tenacemente reattivo ai ripetuti attacchi, spesso quasi miracolosamente risorto dalle pause forzate e temute, è mancato a Bologna, dove viveva da tempo per ragioni d’arte e di famiglia, la mattina di lunedì 20 gennaio.

Una morte purtroppo annunciata, in particolare dalla recente cancellazione di alcuni attesissimi concerti (o dalla sua sostituzione sul podio). Eppure proprio il fatto che più volte Claudio Abbado fosse ricomparso al lavoro, alla bacchetta, alla musica, aveva quasi dato l’idea di una resistenza a oltranza, quasi sovrumana, in verità impossibile. Ma quella figurina sempre più esile e scavata, quel volto magro e rivolto in alto a ringraziare per gli applausi, quell’espressione nonchalance che sembrava stupirsi dei festeggiamenti e quasi volerne affrettare la conclusione, se non lo erano umanamente certo erano impiegabili, invincibili mentalmente, artisticamente, musicalmente. Per lui, oramai, la musica era un gioco, come il ripasso sempre più sottile e spirituale, sempre più facile e sciolto di un repertorio studiato, assorbito, assimilato in maniera semplicemente perfetta. Non era proprio unico, in questo, ma non basta certo la plausibile compagnia di Toscanini, Karajan e Kleiber a sminuirne il valore. Altri saranno stati e saranno i grandi meriti di Mariani, Mahler, Walter, Furtwängler, De Sabata, Bernstein, Giulini, Solti, Maazel, Mehta, Muti, Levine, Pappano, Thielemann, ma davvero la purezza, la levigatezza, la scorrevolezza raggiunta dal sound di Abbado ha solo quella valorosa triplice concorrenza, cui si potrebbe annettere almeno in parte la colleganza di Celibidache, Boulez e Ozawa.

Nato a Milano il 26 giugno 1933, di ottima famiglia, figlio del violinista e trattatista Michelangelo, fratello del pianista e compositore Marcello, Claudio ha studiato nella sua città e dagli anni '60 in poi ha svolto una luminosissima carriera internazionale. È stato direttore musicale della Scala dal 1968 all'86, della Staatsoper di Vienna fino al '91, dei Berliner Philharmoniker fino al 2002; intanto e in seguito ha fondato complessi strumentali come la European Community Youth Orchestra (ECYO) nel '78, la Mahler Jugend Orchester nell'86, la Lucerne Festival Orchestra nel 2001, l’Orchestra “Mozart” nel 2004; e ha ricevuto molti premi e onori, fra i tanti la laurea “honoris causa” dall’Università di Cambridge nel 1994 e l’Imperiale di Tokyo nel 2003.

Uomo di sinistra e attentissimo alle problematiche culturali e ideologiche del suo tempo, ha diretto molta musica del '900 storico e successivo, dal Wozzeck di Berg fino Al gran sole carico d'amore di Nono e oltre, mediante numerosi altri autori fra i quali il prediletto Webern. Eccezionale interprete del sinfonismo tedesco, di Beethoven, Schubert, Brahms e Mahler, di questi superclassici ha dato letture memorabili, in serie discografiche integrali e frequentemente dal vivo del concerto: per restare in Italia al Comunale di Ferrara, a S. Cecilia sul podio della trionfante Filarmonica di Berlino, al “Manzoni” di Bologna guidando i giovani entusiasti della “Mozart”. Quanto all'opera, trovandosi a collaborare con voci di qualità diversa e quindi anche molto modesta, Abbado ha affrontato soprattutto Mozart, Rossini, Verdi e Musorgskij, alla Scala e a Salisburgo, in sala d'incisione (DG e Sony) e a Pesaro: come esempi rispettivi, bastino gli eventi delle Nozze di Figaro, del Viaggio a Reims, di Simon Boccanegra e di Boris Godunov (anche grazie ad allestimenti prestigiosi). Oltre a una scelta dei testi così attenta e rigorosa da sembrare un po' avara, caratterizzano la sua arte una tecnica sovrana, un gusto analitico quasi scientifico, un'asciuttezza espressiva di per sé eloquente, cui più tardi s'è aggiunta una sempre maggiore carica emozionale. Dal suo vivo repertorio sono mancati, nel complesso, autori come Gluck, Haydn, Liszt, Bruckner, Puccini, ma il Lohengrin e il Parsifal di Wagner da lui diretti bastano a farne la gloria, anche al cospetto di nomi d’area tedesca come Knappertsbusch e Klemperer. E tre commedie come L’italiana in Algeri, Il barbiere di Siviglia e La Cenerentola restano ai vertici dell’interpretazione rossiniana di oggi, di ieri, forse di domani: nelle mani di un musicista che prima di esaltarle alla grande, a differenza di molti fra i colleghi citati, ha saputo scovarle e strapparle alla routine del repertorio. Routine, parola sconosciuta a Claudio Abbado.

L'ultima spiaggia, l'ultima orchestra

L’Orchestra “Mozart” è nata a Bologna nel 2004, come progetto speciale dell’Accademia Filarmonica di Bologna, e a Bologna vive tuttora. Furono Carlo Maria Badini e Fabio Roversi Monaco, due noti operatori culturali della città assai esperti di rapporti internazionali ed entrambi accademici filarmonici, a progettarla in vista delle celebrazioni dei 250 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Artista superiore a ogni barriera geografica, come si sa, a 14 anni l'adolescente di Salisburgo era divenuto maestro compositore e accademico filarmonico; e all'evento del 1770 l'Accademia aveva sempre fatto riferimento nella sua storia ininterrotta.

Così avviata e guidata da diversi consulenti artistici e collaboratori operativi, l’Orchestra “Mozart” si è esibita nelle maggiori sale da concerto d’Italia e d’Europa collaborando con istituzioni come il Musikverein di Vienna, la Scala di Milano, l’Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma, il S. Carlo di Napoli, la Fenice di Venezia, il Massimo di Palermo; e poi ancora con il Ravenna Festival, il Lucerne Festival, il Concertgebouw di Amsterdam, il Festival di Salisburgo, la Salle Pleyel di Parigi, la Royal Festival Hall di Londra, il Palais de Beaux Arts di Bruxelles, l’Alte Oper di Francoforte, l’Auditorio Nacional di Madrid e la National Concert Hall di Budapest. Ha effettuato anche numerose registrazioni per la Deutsche Grammophon guadagnandosi prestigiosi riconoscimenti. Fastoso il parterre dei solisti che hanno aderito ai generosi appelli: Martha Argerich, Alfred Brendel, Mario Brunello, Enrico Dindo, Isabelle Faust, Hélène Grimaud, Natalia Gutman, Alexander Lonquich, Radu Lupu, Maria João Pires, Maurizio Pollini. A fianco del grande repertorio sinfonico ottocentesco (con memorie settecentesche e annunci novecenteschi), l’ultima orchestra di Abbado non ha dimenticato quello cameristico, muovendosi con somma disinvolura dal trio all’ottetto, dal piccolo concerto barocco al sempre diverso ensemble di poi, a cui hanno partecipato di volta in volta prime parti e musicisti dell’orchestra. Con i suoi versatili solisti hanno collaborato fra gli altri Guy Braunstein, Bruno Canino, Giuliano Carmignola, Till Fellner e Ingrid Fliter. Ecco due esempi di programmi concettistici al “Manzoni”, stilisticamente polari fra l'altro: il 19 settembre 2010 la “Mozart” diretta da Abbado ha eseguito tre arie sacre di Bach, un concerto per violino di Bach, lo Stabat Mater di Pergolesi (soprano Julia Kleier, contralto Sara Mingardo, violino Giuliano Carmignola); e il 13 settembre del 2012, diretta da Pascal Rophé, ha eseguito Schönberg, Stravinslij e fra Arnold e Igor la prima assoluta del Concerto Accademico per quartetto e archi di Peter Maxwell Davies, commissione dell'Accademia Filarmonica freschissima d'inchiostro. Altro esempio, ma di trasfera, può essere quello cronologicamete intermedio: il 12 giugno 2011 la bella compagine e il suo motore hanno stupito Parma, nel mitico Teatro Farnese, con la Haffner e due concerti (per oboe e per violino) di Mozart e la Pastorale di Beethoven, solisti d'ancia la signora Faust e d'arco il signor Navarro. E fra i solisti, entusiasti del rapporto con il maestro e i nuovi colleghi come forse in alcun'altra occasione, c'erano i seguenti, qui annotati con certi loro pensieri e quasi gesti: per Lorenza Borrani, violino, il miracolo di Abbado era l'armonia suscitata fra persone e maniere musicali diversissime; Mattia Petrilli, flauto, gradiva far musica di giovani per ascoltatori specialmente giovani; Raphael Christ, violino, non sapeva districare la leadeship del maestro dal senso di complicità dei compagni; Francesco Senese, violino, ammirava la freschezza del suono che l'orchestra sapeva coniugare con l'energia dello stesso; Giuseppe Russo, corno, suonava con la “Mozart” e intanto aveva l'impresisone di essere un pilota della Formula 1; Lucas Macías Navarro, oboe, riassumeva tutto in un'“atmosfera” irreperibile altrove; e Danusha Waskiewicz, viola, scalava a Bologna essendosi imbarcata alle Azzorre (dove viveva).

Entusiasmi alle stelle, sui palcoscenici come nelle platee del mondo, a cominciare dalle gallerie del “Manzoni” e dai corridoi di Bologna. Il rapporto dell'orchestra con la città è stato eterogeneo, tuttavia, perché ai plausi della critica e dei pubblici ha fatto da pendant una certa diffidenza delle altre fucine musicali, quelle del resto che operano di norma in una grande città italiana nei binari della cultura, della didattica, dell'organizzazione musicale. Come dire, in breve, che a volte quel monumento che era la “Mozart” è sembrato, nel panorama di Bologna, un bel monstrum o addirittura un mostro vorace che forse sacrificava la concorrenza e certo assorbiva molte, troppe forze economiche, anche in periodi di poca prosperità nazionale.

Dopo dieci anni di tanta attività, nel 2014 l’orchestra ha fermato il suo percorso a causa della scomparsa di Abbado. Ma nel 2016, in occasione dei 350 anni della fondatrice Accademia Filarmonica e con la direzione artistica del presidente dell'Accademia Loris Azzaroni, l'ha riavviato con la campagna di crowdfunding Orchestra Mozart Risuona, che ha chiamato a nobile raccolta oltre mille donatori da tutta Italia. Di qui due grandi concerti a Bologna e al LAC (Lugano Arte Cultura) di Lugano nel gennaio 2017, diretti da Bernard Haitink e con Isabelle Faust come solista (immediata, colà, la qualifica di orchestra-ospite in residenza a Pasqua negli anni 2018 e 2019). E nel 2018 l'Accademia ha dato vita all’Orchestra Mozart Festival, dal 6 all’8 aprile: è stata un'originale e festeggiata “tre giorni” di concerti al “Manzoni” e in altre sedi cittadine con la partecipazione del pianista Paul Lewis e della violinista Vilde Frang. Ecco l'apprezzamento di un direttore d'esperienza come Haitink: “C’è uno spirito collettivo unico in quest’orchestra. La formano musicisti di livello assoluto che adorano suonare assieme e vi si dedicano totalmente”. Nel 2019 ha avuto luogo la seconda edizione del festival, dal 26 al 28 aprile. Poco dopo, nel mese di maggio, è stato nominato direttore musicale dell'orchestra Daniele Gatti, per un triennio: la disciplina di base della compagine abbadiana e il rigore del lavoro svolto con il nuovo maestro hanno prodotto esiti d'eccellenza, presto confermati, nel settembre del 2020, dalla partecipazione alla 68ª edizione del Ravello Festival.

Il concorso al “Martini” e altro

All'indomani della scomparsa del grande maestro direttore e concertatore l'AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale) ebbe l'idea di trasformare l'annuo premio nazionale “delle Arti” in un nuovo premio “Claudio Abbado”, un concorso di valori e meriti artistici, musicali e coreutici riguardante tutta l'alta formazione. Nel settore musicale, suddiviso in diverse sezioni a seconda delle materie, si sono di conseguenza impegnate le scuole relative del paese, Conservatori statali o non statali che fossero: a concorrere sono stati gli studenti e i diplomandi adeguatamente scelti dalle singole scuole; a giudicare delle commissioni esterne all'AFAM, per ovvie ragioni di obbiettività, e di chiara fama; a organizzare le singole sezioni numerosi Conservatori nazionali.

Città tradizionalmente ricca di esperienze e addirittura priorità musicali, facendo leva su storiche presenze di Mozart, Rossini e Wagner Bologna e il suo “Martini” (direttore Donatella Pieri, presidente Patrizio Trifoni) hanno acquisito i settori di Canto lirico e Musica vocale da Camera, che hanno onorato svolgendo le prove eliminatorie nei giorni 22-23 aprile e 13 maggio 2014, per presentare le finali giovedì 14 maggio nella sala di lettura della Biblioteca e sabato 16 maggio nella grande Sala Bossi. Si trattava di concerti pubblici ma non ancora di proclamazioni. A seguito di altri incontri e votazioni, la proclamazione dei vincitori sarebbe stata resa ufficiale il 29 maggio successivo, nel corso di una solenne serata nella capitale che doveva affiancare i vincitori bolognesi ai vincitori delle altre sezioni di concorso. Ecco le commissioni giudicatrici, presidente dell'una e dell'altra Piero Mioli: per il canto lirico Luciana D’Intino, Eva Mei, Leone Magiera, William Matteuzzi; per la musica vocale da camera Adele Boghetich, Paolo Dirani, Guido Salvetti, Gastone Sarti.

Quarantasei candidati si sono fatti ascoltare al Conservatorio, nella grande Aula “Respighi” ben adorna d’organo e strumenti e quadri, 33 per canto lirico e 13 per musica vocale da camera: secondo regolamento, gli uni in un video preregistrato e assicurato dagli istituti di provenienza e gli altri dal vivo. Le musiche da presentarsi erano libere quanto a repertorio, genere e stile, limitate soltanto dalla durata dell’esibizione stabilita sui quindici minuti nell'uno e nell'altro caso. Le commissioni hanno lavorato secondo criteri riferibili ai seguenti punti: intonazione, senso del ritmo, rapporto con lo strumentale; estensione della voce; intensità (o volume); timbro; tecnica di emissione (ed eventualmente di coloratura); pronuncia, dizione, eventuale padronanza della lingua straniera; fraseggio musicale; espressione in genere; gestualità; scelta del repertorio (se adatto alla voce e più o meno tradizionale o personale). Molto semplice la valutazione: un punto all'insufficienza, due punti alla sufficienza, tre punti alla più che sufficienza. Dopo l’ascolto e una libera ma breve discussione d’assieme, ogni commissario ha espresso il suo giudizio numerico prima seguendo i criteri uno per uno, poi sommando. Somme generali sono state fornite dalla segretaria, e queste hanno prodotto i risultati, sottoscritti da tutti i commissari. Complessivamente, la commissione ha registrato una preparazione musicale positiva, spesso decorosa, a volte anche notevole, nel senso del rispetto della pagina e di una sua lettura lucida e sensibile; e anche una certa disinvoltura di portamento. Un po' troppo squilibrata la presenza dei registri d'opera: pochissimi i tenori e i bassi a fianco di tanti soprani, qualche mezzosoprano e qualche altalena fra mezzosoprano e contralto, diverse voci attribuite al baritono ma applicate piuttosto al repertorio del basso comico, la gradita presenza di un controtenore. Ben equilibrati, al contrario, i registri da camera, con apprezzata presenza maschile (più o meno chiara o scura). Nel nutrito stuolo sopranile della sottosezione di canto lirico abbondavano le voci lirico-leggere (a volte leggere applicate al lirico) e latitavano quelle lirico-drammatiche, verdiane per esempio o anche pucciniane o veriste. Rarissime le scelte cadute sul '600, '700 e '900, e pressoché assente il teatro di Wagner. Notevole, invece, la presenza di Rossini, Bellini e Donizetti, anche fuori repertorio.

Quanto al sottosettore di musica vocale da camera, la commissione ha ammirato la varietà stilistica e linguistica delle musiche: classiche di Mozart e Beethoven; romantico-tedesche di Schubert, Schumann, Wagner e Strauss; francesi di Debussy e Poulenc; perfino russe, spagnole e americane. Tralasciando stranamente Rossini e gli altri operisti impegnati anche fuori scena, la musica italiana è comparsa fra il tardo '800 e il pieno '900, con Sgambati, Mancinelli, Wolf Ferrari, Tosti, Margola, fino a Berio. Singolare qualche presenza di Bach (da chiesa, però, e non da camera), s'è registrata scarsissima presenza di opera e cantata barocca, ed è anche su questo repertorio belcantistico e cembalistico, tanto propizio sia alla tecnica che all'espressione, che la commissione ha idealmente invitato la classi di canto degli istituti nazionali a cimentare le voci dei discenti. Seguono gli ordini e i nomi dei vincitori con le relative motivazioni.

Per il canto lirico: 1° premio al controtenore Ettore Agati (“si sono molto apprezzate la musicalità, l'esattezza dell'intonazione, la pertinenza stilistica; ottima la tecnica dell'ornamentazione, fino a una messa di voce quanto mai opportuna nel canto rossiniano”); 2° premio al soprano Clarissa Costanzo (“nonostante qualche passo meno 'legato' del previsto, il canto della romanza di Violetta è risultato di notevole profondità e personalità, anche dal punto di vista della dinamica”); 3° premio ex-aequo ai soprani Elisa Soster (“una voce ancora un po' troppo chiara ha inquadrato con freschezza la romanza di Giulietta”) e Selene Zanetti (”bel timbro di voce lirica, adatta al cantabile italiano e quindi alla romanza della Matilde di Rossini; piuttosto generico il fraseggio”). Per il canto da camera: 1° premio al soprano Selena Colombera e al pianista Didzis Kalnins (“la scelta del repertorio è stata molto varia e originale, sia di lingua che di stile: bella voce romantica in Mancinelli e Schumann, grande humour e vivacità scenica in Bernstein; eccellente il pianismo, quanto mai elastico di per sé e generoso con il canto”); 2° premio al soprano Giorgia Teodoro e alla pianista Maria Laura Molinaro (“ben divaricata la scelta del repertorio: intelligente l'arduo canto di Schönberg, spiritoso quello popolaresco di Pilati; e sempre ben emessa la voce; accurata la resa del pianoforte”); 3° premio al baritono Gabriele Spina e al pianista Paolo Munaò (“molto pregevole il fraseggio, intenso e ricco di chiaroscuri; buona la pronuncia francese, da perfezionare quella tedesca; notevole l'affiatamento fra tastiera e canto”); 4° premio al contralto Ekaterina Chekmareva e al pianista Leonardo Spadaro (“eccellente timbro e volume di contralto, con alcune difficoltà d'intonazione emerse in Ravel; puntuale la collaborazione pianistica”).

La discografia di Abbado è sterminata, pressoché onnicomprensiva. Con l'orchestra “Mozart” si segnalano Mozart Symphonies nn. 29, 33, 35, 38, 41, 2 CD (Archiv 2008) e The violin concertos nn. 1-5 / Sinfonia concertante, 2 CD (Archiv 2008; Giuliano Carmignola violino e Danusha Waskiewicz viola). Vastissima anche la bibliografia, dai libri sulla direzione d'orchestra a quelli firmati dal maestro stesso: in mezzo a tanto materiale prevalentemente iconografico e perfino ingenuamente apologetico, per impegno critico valgono Claudio Abbado di Franco Pulcini (Torino, EDT, 2002) e Claudio Abbado Le opere e i giorni di Alessandro Zignani (Varese, Zecchini, 2015). Notevoli anche la sitografia e la

Piero Mioli

L'architetto Abbado

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021