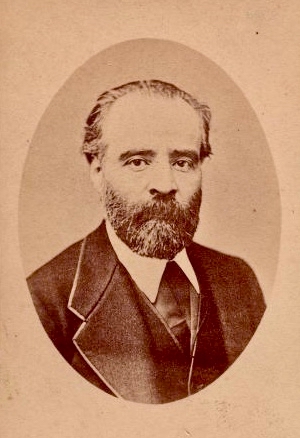

Angelo Mariani

Angelo Mariani (Ravenna, 11.X.1821 - Genova, 13.VI.1873).

Successi e questioni bolognesi

Angelo Mariani nacque a Ravenna, l’11 ottobre 1821, in una famiglia di modestissima condizione (il padre era carceriere della città), che viveva in un quartiere centrale quanto popolare. Un contesto non propizio alle lusinghe dell’arte. Della numericamente notevole figliolanza (quattro i fratelli morti in tenera età, tre quelli che gli sopravvissero) fu il solo a emergere, sino a diventare un grande musicista, di nome e fama internazionale, ma noto anche al pubblico delle persone più semplici, come i suoi funerali dimostrarono. Una trasversalità, si potrebbe dire, che trova riscontro nel suo percorso di vita, con l’ascesa sociale che delinea (Angelo non dimenticherà mai le sue semplici origini, e una comunanza e solidarietà verso gli umili, quelli in fondo alla scala sociale, lo accompagneranno sempre): dalla famiglia povera alle amicizie aristocratiche e altolocate, sino alle figure della grande politica e del nascente Stato unitario (basti Cavour); da vicolo Paiuncolo a Palazzo Sauli Pallavicino di Genova e all’ambasciata di Russia a Costantinopoli, ambienti nei quali era considerato pienamente nel suo valore, e amato. Ciò nel segno della musica e di un carattere affabile, dolce, che lo rendevano subito parte integrante. Si aggiunga la bellezza della persona costantemente riportata dalle fonti. Benché sia difficile formulare valutazioni precise e nette, e disegnare profili di personalità, le carte, le lettere, le testimonianze, ci consegnano l’immagine di un uomo buono.

Studia a Ravenna, con due ottimi maestri della locale Accademia Filarmonica fondata ufficialmente pochi anni dopo la sua nascita: Casalini e Nostini. La sua formazione è violinistica. Il suo iter è seguito da persone di classi sociali più alte, come da importanti figure del mondo ecclesiastico (il cardinal Falconieri); terminati gli studi viene chiamato a Sant’Agata Feltria come maestro della banda. Sono anni di formazione, di crescita e di intensa attività: dopo Sant’Agata è a Faenza, poi a Messina. Suona in orchestra, cerca di non perdere le occasioni di guadagno, fa i primi tentativi di dirigere già con gli elementi costitutivi della nuova prassi (appunto a Messina). È chiamato a Copenaghen, dove svolge un’attività significativa in particolare nella composizione, scrivendo un Requiem. Torna dopo meno di un anno, nel 1848, in Italia, e riparte poco dopo per Costantinopoli, dove rimarrà più a lungo, come direttore del Teatro Italiano. Lezioni private, vita mondana nell’ambito dell’aristocrazia cosmopolita, accademie in palazzi patrizi e in case private segnano un periodo sicuramente da ricordare, compromesso da una “malattia di petto” che lo opprimeva “e dava a temere per la [sua] esistenza”. Alla fine del ’51 torna in Italia, fa tappa a Messina e a Napoli; poi prosegue per Genova, dove dirigerà la prima volta il 15 maggio 1852 e si fermerà sino alla morte. Con la sua direzione al “Carlo Felice” si apre una fase nuova per quel teatro e per l’orchestra genovese, che porterà a fama non solo nazionale, in questo aiutato dalla Municipalità, che stabilizzò l’orchestra definendone la pianta.

Dal 1860 dirige le stagioni autunnali del Comunale di Bologna (non quelle del 1862 e ’63, nel ’66 il teatro era chiuso). I due teatri, le due orchestre, divengono i laboratori dell’arte direttoriale di Mariani, per il quale le definizioni concordano: principe, Garibaldi delle orchestre. Direttore verdiano, di repertorio ampio e in larga parte operistico, aperto a quanto offriva il teatro musicale europeo, dai francesi sino a Wagner, otteneva brillanti risultati sulle orchestre che dirigeva, non solo le sue. Mariani fu direttore di primati: grande interprete di Verdi (al quale fu unito da quasi quindici anni di amicizia), primo in Italia ad affermare compiutamente la nuova prassi, disponibile a dirigere autori giovani e sconosciuti e opere poi destinate all’oblìo, aveva la dote di portare al successo titoli accolti in prima istanza freddamente o male (accadde con opere di Verdi, basti ricordare il Don Carlos) e di far trionfare opere che poi, nel prosieguo, furono segnate dall’insuccesso (Amleto di Faccio). Interprete appassionato di Meyerbeer, fu il primo wagneriano d’Italia. La sua vita artistica fu un continuo e crescente successo, minato da una malattia incurabile con cui dovette convivere anni; ma anche malato proseguì, cogliendo anzi i frutti più importanti, e le occasioni storiche, nel momento della massima sofferenza: i due anni e mezzo circa che precedettero la morte, e che videro eseguite in Italia, per la prima volta, sotto la sua direzione, due opere di Wagner: Lohengrin e Tannhäuser. Né va messa in subordine la sua attività di compositore: anche non fosse stato direttore d’orchestra, il suo nome sarebbe in enciclopedie e dizionari per la traccia lasciata dal suo catalogo: romanze, prima di tutto, ma anche, e non meno, musica sacra, pagine strumentali cameristiche, sinfonie giovanili, altra musica vocale. Mariani fu musicista in tutte le declinazioni.

Mariani non fu dunque allievo del Liceo di Bologna, come non ne fu docente. Poteva diventarne direttore. È una storia di diversi anni. La possibilità di averlo come direttore del Liceo e del Comunale risalgono con ottime probabilità alla fine del 1860, quando dirige la sua prima stagione autunnale. Nello stesso periodo riceve l’offerta di Florimo per la direzione del S. Carlo di Napoli. La sua candidatura a Bologna è sostenuta, in particolare, da Gaspari e Catelani. Molto probabilmente in questa fase passano invano alcuni mesi; Mariani è indeciso e chiede consiglio a Verdi, per lui un fondamentale punto di riferimento, che gli consiglia Bologna, confermando non solo la sua conoscenza delle rispettive orchestre e teatri, ma tutta la concretezza del suo buon senso: Napoli non era adatta per Mariani. Intanto a Bologna si bandisce il concorso per la direzione del Liceo, il 12 aprile 1861. Mariani rinuncia a Napoli, come rinuncerà ad altre opportunità. Se a Bologna, nonostante il bando, si continua a manifestare la volontà di averlo, era davvero improbabile una sua partecipazione a una pubblica selezione. I termini del concorso erano poi almeno discutibili, essendo infatti demandato l’esito a un voto segreto dei consiglieri comunali. Aveva quindi tutte le ragioni Mariani, quando scriveva a Landoni: “Tu sai meglio di me che il risultato di una votazione segreta è sempre incerto, e che possono succedere dei partiti da far eclissare la giustizia”. Il concorso, in definitiva, “è giuoco che a me non piace”, scrive a Verdi. Infatti non presenta domanda. Sulla cosa Mariani dimostra di avere le idee ben chiare e scrive che la legge consentiva di nominare direttamente una personalità di fama, idonea alla carica. Nessun dubbio che lui lo fosse. Le acque intanto si muovevano, i candidati facevano i loro giuochi, Bologna era sede ambìta. Non mancavano nomi importanti, come Teodulo Mabellini e Ruggero Manna. Intanto Alberto Mazzucato si spendeva a sostegno della candidatura di Beretta, e giornali come l’«Arpa» e il «Monitore» facevano lo stesso per Mabellini; mentre gli addetti ai lavori evidenziavano i punti critici e Catelani già profetizzava l’epilogo del concorso. Nessuno dei sei concorrenti ebbe la maggioranza dei voti del consiglio comunale. Si riapriva dunque la possibilità di avere Mariani, ma emergevano problemi in casa bolognese: dimissioni della Giunta, disordini nell’orchestra, ipotesi di eliminare il compenso per il direttore favorendo una carica onoraria, malessere di professori timorosi di perdere il posto, inattività del Comune, abolizione della dote per il teatro. Venne nominata una commissione (pare di leggere notizie del giorno) che assumesse ad interim la direzione, la quale pare non abbia concluso nulla. Nel ’63 torna alla carica Giovanni Battista Beretta, uno dei candidati, e viene nominato. Beretta si rivelò del tutto inadeguato e fu sollevato dall’incarico nel 1866 (cionondimeno il veronese non mancò di divenire cavaliere). Per l’ultima fase abbiamo la testimonianza di Alberto Dallolio, il cui padre Cesare, assessore preposto al Liceo, riprendeva l’idea di avere Mariani. La meta sembra vicina nei giorni del Don Carlos (autunno 1867), come si legge in una lettera di Mariani a Verdi: "questo Municipio mi chiamò [...] e mi offrì, ai patti ch’io avrei voluto, la direzione del Liceo, quella del teatro a tutto ciò che mi avrebbe fatto piacere". Dallolio basa la sua ricostruzione su tre lettere di Mariani al padre, nelle quali si entra nel vivo dell’impegno e Mariani inizia a porre le sue condizioni. Nonostante il suo amore per Bologna, secondo Dallolio Mariani esitava, e non sono escluse motivazioni “di carattere tutto personale” a tenerlo legato a Genova; unitamente, di nuovo, a elementi di incertezza nell’ambito dell’amministrazione bolognese, alle prese con una difficile situazione finanziaria. Ma Cesare portava avanti la “pratica”. L’ultima lettera di Mariani è del 9 gennaio 1868, e si chiede la risposta del Municipio. È probabile che Bologna non abbia dato al direttore le sicurezze che chiedeva. Quando in autunno tornò a Bologna a dirigere, Cesare era morto da un mese, e fu probabilmente questa scomparsa a mettere la parola fine all’annosa vicenda, che parrebbe andata vicina a concretarsi in due momenti: alla fine del 1861, nell’autunno del 1867. Entrambi, Mariani e Bologna, persero un’occasione preziosa.

Bologna rimase nei suoi pensieri, e negli affetti (nonostante qualche asperità nell’epistolario, frutto con ogni probabilità della tortuosa storia di cui sopra), al punto che malato, e ormai prossimo alla fine, vorrebbe tornarvi. Per Loreta, il medico che lo aveva seguito, e per Landoni. E per i tanti ricordi, ad iniziare dal Caffè dei Cacciatori dove s’incontrava con Landoni, e del quale rimane traccia in più di una lettera. “Saluta tutti i nostri amici del caffè democratico”; e ricorda “tutte le patrone e damigelle d’onore del caffè ove vi riunite a passare così felicemente la sera”. Per non parlare della musica, del Comunale, dei tanti successi, e quell’"onda sonora" dell’orchestra bolognese. Evidente che Loreta aveva fatto da tempo la sua prognosi infausta e a breve termine, e molto probabilmente, in quelle condizioni anche il viaggio da Genova sarebbe stato impossibile. Mariani sentì questa lontananza. Scrisse: “il che vuol dire che devo morire qua solo come un cane, e solo morirò". Morì il 13 giugno 1873 a Genova, in palazzo Sauli Pallavicino; ad assisterlo, fino alla fine, il fedele amico Carlino Del Signore e Teresa Sauli Pallavicino, forse un grande amore, certo l’unica donna, di una schiera non certo esigua, ad accompagnarlo alla fine. L’amicizia con Verdi era finita da alcuni anni, come il legame con la Stolz: di entrambe le separazioni Mariani non aveva capito le ragioni, che effettivamente rimangono ad oggi oscure, come dimostrano le tante pagine sul tema nelle quali si avanzano, talora affermano, ipotesi diverse, senza che nessuna riesca mai a imporsi sulle altre. I suoi funerali, a Genova e poi in treno fino a Ravenna, furono seguiti da un mare di folla, come quelli di un principe. È sepolto al Monumentale della mai dimenticata città d’origine.

Reductio ad unum

Ravenna, Genova, Bologna. Le città di Mariani. Difficile una graduatoria, per le intrinseche diversità del legame. Ravenna rimane più sé: la città delle radici, della famiglia, degli amici cari coi quali il carteggio non si interruppe mai: Teodorico Landoni, Gaspare Martinetti Cardoni. E anche dove, a un certo momento della vita, sognò di tornare. Bologna e Genova presentano, nella differenza, tratti comuni. Nessun dubbio sul grande amore per Bologna, di cui ha nostalgia nelle solitudini genovesi (“come vorrei essere a Bologna!”) dichiarando la superiorità dell’orchestra del Comunale, la sua impareggiabile “onda sonora”. “Io preferisco come artista Bologna a qualsiasi altra città”; ma non passa in secondo piano l’orchestra del “Carlo Felice”, alla quale dedicò tante cure, e che, dopo di lui, in pochi anni decadde. Come città si dà più agevolmente il primato a Bologna: città artistica, umanistica, dai rapporti umani cordiali e sentiti; rimane il fatto che mai Mariani abbandonò Genova. Anche lì, in una città di commercio, industria, concretezza (“dove tutto è danaro”), almeno apparentemente poco incline all’arte, ha legami importanti, che rimangono fino alla fine. A Bologna avrebbe voluto dare all’orchestra la stabilizzazione che era stata data a Genova; in quest’ultima, far raggiungere alla compagine del “Carlo Felice” i risultati e il livello della felsinea. Mariani, si può dire, nacque direttore, ed è il primo in Italia a realizzare in modo compiuto il passaggio alla moderna prassi direttoriale; quella reductio ad unum delle due figure preesistenti che pare delineata sulla falsariga di una mediazione dialettica hegeliana.

In breve, le tappe dei rapporti con Bologna, iniziati poco più che ventenne quando si reca da Rossini. Gentilissimo con lui (il loro rapporto era destinato a futuri appuntamenti importanti, come le celebrazioni rossiniane a Pesaro del 1864), Rossini gli dedica alcuni incontri vòlti a esaminare composizioni del giovane ravennate che lo avevano interessato e che aveva approvato. A Bologna studia anche con Tommaso Marchesi, allievo di Stanislao Mattei, organista, compositore e fondatore dell’Accademia dei Concordi. Mariani aveva già fatto solidi studi di composizione con Girolamo Roberti e Domenico Levrini, maestri insigni ed ecclesiastici; ma non fu allievo del Liceo Musicale, come talora si trova scritto. Nel 1860 dirige per la prima volta al Comunale: stagione memorabile, con in programma Un ballo in maschera, La Favorita e Il Profeta. Nel programma compare la dicitura “maestro concertatore e direttore”: la nuova, non nuovissima, dicitura è sicuramente un fatto importante, ma è il nome che fa la vera differenza. Subito cambia la situazione: le sue stagioni sono un successo, Bologna riconosce la sua grandezza, entra in Accademia Filarmonica, fa concerti in quartetto, allaccia relazioni e nascono amicizie che dureranno per la vita. Nel ’64 una presenza nuova: nel cast, Teresa Stolz, che debutta a Bologna. Non la fece scritturare lui, la era già; il successo è sicuro, le opere Ernani e Guglielmo Tell. Da questo momento nascerà una collaborazione artistica che evolverà in legame sentimentale. Nel 1865 un altro successo: Mariani mette in scena, per la prima italiana, l’Africana di Meyerbeer, che poi porterà a Genova, come accadrà in più occasioni: le due città comunicano musicalmente attraverso la figura protagonista di Mariani.

Si arriva così al Don Carlos del 1867, un altro successo storico. Accoglienza freddina a Parigi, trionfo a Bologna, che conferma la sua fama di città aperta, progressiva, priva di pregiudizi, dove Mariani trovò il terreno, che dissodò ancora, per “acclimare” (come scrisse Carducci) la musica di Wagner. Nel cartellone del Don Carlos il suo nome compare a caratteri più grandi di quelli usati per il compositore, Verdi. Un riconoscimento al valore del direttore ravennate, e insieme la testimonianza di un passaggio epocale nella storia della musica e dell’interpretazione: il nuovo direttore d’orchestra diveniva il protagonista della scena. Se più tardi Verdi ebbe da dire su questa “centralità” che oscurava l’autore, sul divismo dei direttori che sembravano prendere il posto occupato nei decenni precedenti dai cantanti di successo (magari ancor prima, dagli evirati), nei giorni del Don Carlos, come in questi anni di feconda collaborazione del binomio Verdi-Mariani, non v’è traccia di critica o di osservazioni. Mariani trasformava in successo ciò che toccava. Centralità ancora sottolineata dalla altrettanto storica fotografia di cast e direttore dell’opera. Mariani è seduto al centro; attorno, come raggi del sole, gli interpreti, tra cui la Stolz. Nel ’68 altro successo con Guglielmo Tell. Il ’69 è anno meyerbeeriano, con Gli Ugonotti, Roberto il Diavolo, Dinorah in programma.

In quest’anno si colloca l’inizio della frattura con Verdi, le loro strade iniziano a separarsi. Il ’69 è infatti l’anno della Messa collettiva pensata da Verdi per commemorare Rossini, la responsabilità del fallimento della quale il grande compositore attribuisce al direttore Mariani. Del tutto ingiustamente. Se “colpe” ci furono, vanno cercate altrove. Il comitato di Milano, appositamente formato, che doveva sovraintendere all’organizzazione della cosa, non fece quasi niente. Mise certo il suo carico Luigi Scalaberni, impresario del Comunale di Bologna: la celebrazione, che secondo il progetto verdiano doveva essere svolta in S. Petronio, avrebbe interferito con la sua stagione; la sua lettera, dove dichiara di essere padre di sei figli, dovrebbe essere riportata nelle varie appendici dei libri di storia del teatro musicale, tale la sua eloquenza su come funzionasse quel mondo dietro le quinte. Ma persino il duro cuore dell’uomo d’affari Scalaberni si dimostrò del tutto indifferente al richiamo dell’evento, se giungeva a ipotizzare di differire il tutto di un mese (dicembre, invece di novembre); ciò incontro il diniego verdiano: l’esecuzione doveva svolgersi a un anno esatto dalla morte di Rossini. Si può quindi concludere che nel fallimento ebbe una parte non da comprimario lo stesso ideatore. Mariani aveva assunto il compito di dirigere, non aveva ruoli organizzativi, non entra minimamente nel mancato esito.

A Bologna Mariani poteva contare su uno “stato maggiore” di primissimo ordine: il fido e dotto Alessandro Busi, che nelle due opere wagneriane è, rispettivamente, “Sostituto al Maestro Concertatore” e “Sostituto al Maestro Concertatore e Direttore d’Orchestra”; Alessandro Antonelli, maestro della banda; Alessandro Moreschi, maestro dei cori. Figure del mondo musicale bolognese cui Mariani rimase legato e che ricordava, alle quali si possono aggiungere i nomi di Gaspari, Dallolio, e naturalmente l’amico di sempre, il letterato ravennate Teodorico Landoni che risiedeva a Bologna. Gli ultimi anni al Comunale sono dunque all’insegna di Wagner. Teatro Comunale, 1° novembre 1871, prima di Lohengrin. È noto che le ragioni che portarono a questo evento nulla hanno a che vedere con motivazioni e risentimenti personali di Mariani versus Verdi. Fu una scelta del sindaco Casarini, cui si era affiancata l’intraprendente casa editrice Lucca, che aveva i diritti sull’opera wagneriana. La decisione di politica culturale (come si direbbe oggi, e non fuori luogo, dal momento che la vicenda si colorò, tanto per cambiare, di una tinta politica) risaliva a due anni prima. Mariani dirigeva le prestigiose stagioni autunnali al Comunale; anche avesse voluto, sarebbe stato difficile sottrarsi, e soprattutto perché mai avrebbe dovuto? Era un grande direttore d’orchestra, un re e un trascinatore dinanzi ad orchestre e palcoscenici, per quanto fragile, insicuro, magari solo, nella vita di tutti i giorni. Ed era aperto al nuovo come forse nessun altro direttore in Italia in quegli anni. Dirigere Wagner era il coronamento, il conseguente epilogo della sua carriera, un onore, e un primato. Affrontò la nuova musica da solo, senza aiuti o consiglieri, se ne assunse con orgoglio la responsabilità, riuscendo vittorioso. Celebri le cronache della storica serata, da Testoni a Panzacchi. Verdi, presente a una replica, riempie lo spartito di annotazioni, spesso critiche. E Bologna sarà anche la città del loro ultimo incontro, in una scena che pare tratta dal film di un grande regista, magari un Visconti. Sono appunto i giorni del Lohengrin, Mariani è alla stazione, lo vede scendere dal treno; gli va incontro, cerca di alleggerirlo della borsa da viaggio; Verdi rifiuta, dicendogli solo di osservare la consegna del silenzio sulla sua presenza a Bologna. Che invece viene svelata, ma non da Mariani: infatti quella sera c’è nervosismo in palcoscenico. Un resoconto puntuale è nella lettera di Mariani a Carlino Del Signore del 20 novembre 1871. Il successo del Lohengrin fu còlto a prezzo delle grandissime sofferenze fisiche e morali, psicologiche: Mariani è irrimediabilmente malato. È curato da professori bolognesi, in primis Loreta, di origine ravennate, ma una terapia per il suo male non esiste. Dopo Bologna l’opera è portata a Firenze, al Teatro Pagliano; anche qui successo di Mariani, stremato dalle fatiche dell’impresa. Gloria e dolore, vittoria e grande sofferenza; acclamazione, messaggi di Wagner (che sicuramente lo attendeva nel ’72 a Bayreuth, e non fu a Bologna nel ’71 per singolare inconcludenza o distrazione della macchina organizzativa), e afflizione per il duplice distacco: Verdi e la Stolz (ed è davvero difficile, e sarebbe inutile, capire quale sia stato il più doloroso). La fase ultima della sua vita è definita da queste coppie ossimoriche; correttamente si è evocata la tragicità del suo destino.

Il copione si ripete sostanzialmente, con qualche variante, l’anno successivo col Tannhäuser. L’affermazione è raggiunta più faticosamente; il pubblico è in parte ostile, anche per la presenza di un’orchestrata “camorra”, ma alla fine Mariani ce la fa. In questo periodo si hanno anche gli ultimi atti della rottura con Verdi, che vuole sfrattare il direttore ravennate da Palazzo Sauli Pallavicino, dove quest’ultimo, che aveva trovato la sistemazione per i Verdi, era suo sublocatario. Nella vicenda della fine dell’amicizia, parte non secondaria la svolse Giuseppina. Con Tannhäuser si chiude il rapporto diretto con Bologna. Mariani riprende la via di Genova.

Composizioni e libri

Non molto vasto è il catalogo di Mariani, artista che si espresse sopratutto sul podio. Per orchestra: Sinfonia a Grande orchestra in sol min., Sinfonia in Si bem. magg. (1844). Musica sacra: Miserere a 4 vv. (1843), Messa di Requiem (1847), Magnificat (1858). Cantate: Matilde o la fidanzata del guerriero (1850), L’addio, Gli esuli (1850). Inni: Inno nazionale per il Sultano (1849), Inno a Dante (1865). Musica da camera: Una notte sul Bosforo (1850), Rimembranze di Arenzano per vc. e pf., Fantasia per fg. e pf. Liriche in raccolta: Il trovatore nella Liguria, Liete e tristi rimembranze, Il colle di Carignano, Care memorie della Liguria, La rosa felsinea, Rimembranze del Bosforo; Mio album vocale.

Trascrizioni per quartetto: Macbeth, I Vespri siciliani, Un ballo in maschera di G. Verdi.

Particolarmente interessante l'Autobiografia di Angelo Mariani, ms. indirizzato a Giulio Ricordi, da Genova, 2 novembre 1866, Istituzione Biblioteca Classense, 82.10, busta LXVI. n. 18; cfr. poi Aggiunte all’autobiografia di Angelo Mariani, tolte dalla Biografia pubblicata da A. Ghislanzoni nella «Gazzetta musicale di Milano», anno XXII (1867), nn. 30-31 e 33-34, ms., Ravenna, Istituzione Biblioteca Classense, 82.10, busta LXVI. n. 19.

Molto ricca la bibliografia secondaria, anche in rapporto a Verdi. Angelo Mariani. Centenario della Sua nascita, numero unico a cura del Comitato per le onoranze centenarie ad Angelo Mariani, Ravenna, 1921; T. Mantovani, Angelo Mariani, Roma, Ausonia, 1921; L. Miserocchi, Musica e teatro in Ravenna dal 1800 al 1920, Ravenna, Società Tipo-Editrice Ravennate, 1921; G. Fara, Spigolature epistolari: Angelo Mariani, in «Musica d’oggi», VIII, 1926, n. 11, pp. 311-15; G. B. Vallebona, Il Carlo Felice: cronistoria di un secolo: 1828-1928, Genova, Tip. Fascista Poligrafici, 1928; A. Testoni, Ottocento bolognese: nuovi ricordi di Bologna che scompare, Bologna, Cappelli, 1933; C. Gatti, Verdi nel XL anniversario della morte. Ritorno a Sant’Agata (numero speciale per il 40° anniversario della morte di G. Verdi), in «Illustrazione italiana», 68, 1941, n. 4, pp. 106-144; U. Zoppi, Angelo Mariani, Giuseppe Verdi e Teresa Stolz in un carteggio inedito, Milano, Garzanti, 1947; G. Damerini, Antigone di Sofocle al Teatro Olimpico di Vicenza il 15 settembre 1950, in «Il dramma», 26, 1950, n. 118, pp. 37-39; G. Barblan, Angelo Mariani e la sua “scala esatonale”, in «Collectanea Historiae Musicae», I, 1953, pp. 171-174; U. Zoppi, Documenti sulla giovinezza di Angelo Mariani, in «La Scala», novembre 1953, pp. 40-45; A. Madami, Le grandi bacchette. Angelo Mariani, in «La Scala», aprile 1958, pp. 38-41; F. Walker, L’uomo Verdi, Milano, Mursia, 1964; F. Casali, Dante e Angelo Mariani nel 1865, in «La Piê», 34, 1965/4, pp. 153-4; Due secoli di vita musicale. Storia del Teatro Comunale di Bologna, a cura di Lamberto Trezzini, Bologna, Alfa, 1966 e 1987; E. Maramotti, Non fu solo il tradimento della Stolz ad avvicinare Mariani a Riccardo Wagner, in «Il Resto del Carlino», 86, n. 255, 3 novembre 1971; M. Baroni, Note su Angelo Mariani, I, Le composizioni di Angelo Mariani, in «Quadrivium», 14, 1973, pp. 295-320; S. Martinotti, Angelo Mariani, direttore e musicista, nel suo tempo, in «Studi musicali», 2, 1973, pp. 315-339; R. Schiavo, Luci sull’Eretenio. Verdi, Mariani, Teresa Stolz e la Musica dell’avvenire a Vicenza, Vicenza, Camera di commercio, 1973; G. Vecchi, Note su Angelo Mariani 2: Angelo Mariani, l’arte e gli artisti e gli amici accademici bolognesi, in Testimonianze, studi e ricerche in onore di Guido M. Gatti (1892-1973), Bologna, AMIS, 1973, pp. 321-383; F. Vatielli, Arte e vita musicale in Bologna, vol. II, Sala Bolognese, Forni, 1976; G. Monleone, Storia di un teatro: il Carlo Felice, Genova, ERGA, 1979; R. Dalmonte, voce Romanza, in DEUMM, diretto da Alberto Basso, Torino, UTET, Il lessico, vol. IV, 1984, pp. 153-159; A. Potito, Angelo Mariani (Autobiografia e documenti) 1821-1873, Rimini, Ghigi, 1985; I. Cavallini, Il direttore d’orchestra: genesi e storia di un’arte, Venezia, Marsilio, 1998; Verdi e Mariani, a cura di Roberto Iovino e Stefano Verdino, Lucca, LIM, 2000; M. Mioli, Ballate, preghiere e stornelli. Titoli e generi della romanza da Mercadante a Respighi, in La romanza italiana da salotto, a cura di Francesco Sanvitale, Torino, EDT, 2002, pp. 5-54: 16-21; R. Paganelli, Una lettera inedita di Angelo Mariani, in «Musicaaa!», 13, 2007, n. 38, pp. 5-8; V.R. Bisogni, Angelo Mariani tra Verdi e la Stolz, Varese, Zecchini, 2009; V. Bolcato, La forza del destino (Teatro Eretenio 1869). Verdi scrive all’amico vicentino Zorzi, in «Realtà Vicentina», 24, novembre 2013, pp. 20-21; C. Bongiovanni, Angelo Mariani (1821-1873) e le sue idee sull’orchestra: nuovi documenti, in «RIM», 54, 2019, pp. 147-184; C. Bongiovanni, Angelo Mariani: gli anni genovesi (1852-1873). Lettere e documenti, Milano, Ledizioni, 2020.

Andrea Maramotti

Mariani direttore del Liceo?

in Jadranka Bentini e Piero Mioli (a cura di)

Maestri di Musica al Martini. I musicisti del Novecento che hanno fatto la storia di Bologna e del suo Conservatorio

Bologna, Conservatorio «Giovan Battista Martini», 2021