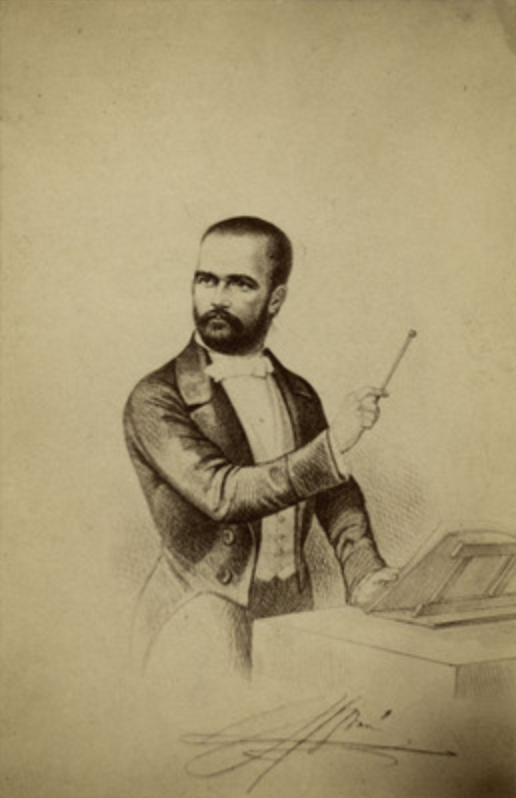

Jacopo Foroni

FORONI JACOPO (Valeggio s. Mincio 1825 - Stoccolma, 1858) - Rinomato compositore ed eccellente direttore d'orchestra, si applicò fin da ragazzo alla musica sotto l'esperta guida del proprio padre Domenico. Dotato di talento eccezionale, a 14 anni era già valente pianista e compositore di musiche «piene di vigore, di vita, d'ispirazione e di forme arieggianti al classico» (A. Sala). A 23 anni, già espertissimo nel tecnicismo, aveva del dramma lirico un ideale elevato e si avanzava nell'arringo dell'arte teatrale facendo concepire le più rosee speranze. Fece rappresentare la sua prima opera: Margherita l'8 marzo 1848 al Teatro Re di Milano, ripetuta 17 sere con sempre crescente successo. Per gli avvenimenti politici delle Cinque Giornate, le recite vennero sospese e l'applaudito lavoro non fu più rappresentato. L'anno successivo era a Stoccolma, chiamatovi ad occupare il seggio di direttore d'orchestra al Teatro Reale. Nel 1850 dedicava al Re la sua seconda opera Cristina di Svezia che gli fruttò il posto di maestro della Cappella Reale e le insegne di Cavaliere di Vasa. Ma il suo costante pensiero era rivolto alla patria oppressa: forse anche a Verdi, aedo per i gridi della riscossa e gl'inni alle vittorie, che col suo nome rappresentava tanto efficacemente l'ottocento italico del Risorgimento. Dal poeta Peruzzini si fece spedire un libretto, nei versi del quale ogni animo generoso avesse da trovare l'espressione del proprio affanno e delle proprie aspirazioni di libertà. Nel frattempo compose una terza opera: L'avvocato Patelin, che si rappresentò a Stoccolma nello stesso 1850. L'anno dopo ripartì per Milano con lo spartito già pronto del nuovo lavoro che andò in scena al Teatro Canobbiana il 7 ottobre, non con il titolo originale di Spartaco, ma con quello imposto dalla censura austriaca: I Gladiatori. Con quest'opera, accolta con applausi deliranti, Jacopo Foroni consolidò l'importante posto che già occupava nella storia dell'arte e segnò un nuovo passo dell'opera drammatica italiana. Qualche mese dopo I Gladiatori vennero rappresentati a Verona e, nelle stesse sere, a Padova. Sulle scene del Filarmonico agivano artisti famosi come Eufrosina Marcolini, la Garnier, il baritono Felice Varesi ed il tenore Raffaele Mirate, mentre il Concordia di Padova si accaparrò un insieme composto da tutti veronesi, altrettanto rinomati e in gran parte congiunti dell'autore: il padre Domenico alla direzione dell'orchestra, il soprano Antonietta Conti-Foroni e il di lei marito tenore Conti. La celeberrima Maria Spezia, che del Domenico Foroni fu allieva, e l'altro concittadino baritono Spellini, rinunciarono a contratti vantaggiosi pur di dare il loro contributo al successo dell'opera. Con questo melodramma, e particolarmente con le sue Ouvertures (famosa quella in do, degna di uno dei più insigni compositori di musica strumentale) mise maggiormente in evidenza il nuovo indirizzo della scuola moderna. Tra le sue composizioni vanno pure citate uno Studio per pianoforte per la mano sinistra e una Cantata su poesia svedese. Dopo i successi italiani ritornò a Stoccolma per riprendere il suo posto di maestro di Corte, e il colera che faceva strage nella capitale svedese stroncò pure quella giovane vita, spegnendo con essa tante speranze giustamente fondate. Quello che il Foroni scrisse, basta comunque alla sua fama. Alberto Gajoni Berti

Dizionario dei musicisti e cantanti veronesi (1400-1966)

Verona, Tipo-lito Cortella, 1966