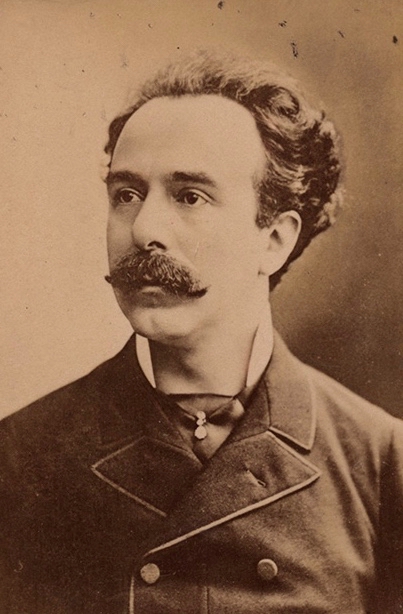

Franco Faccio

FACCIO FRANCO (1840 - Milano, 1891) - Compositore e grandissimo direttore d'orchestra. Dopo qualche anno di studio con il maestro Costalunga a Verona, entrò al Conservatorio di Milano, non ancora quindicenne. Ammesso alla scuola degli illustri Ronchetti-Monteviti e Mazzuccato, fece tanto rapidi progressi da qualificarsi, fin dal primo anno, “lodevole” in Armonia e Pianoforte e “distinto” in Contrappunto e Composizione. Nel 1859 scrisse una Preghiera vivamente lodata dal direttore del Conservatorio e, all'Accademia annuale, presentò al pubblico foltissimo una cantata patriottica dal titolo Il quattro giugno (giorno risolutivo della battaglia per la liberazione della Lombardia) su testo dell'amico fraterno e compagno di studi Arrigo Boito. A coronamento dei loro successi, i due giovani si presentarono al Saggio finale del 1861 con il Mistero Le sorelle d'Italia, scritto in collaborazione, che fruttò loro la nomina a Maestri ed un premio di L. 2000, concesso dal Governo perché potessero perfezionarsi all'estero. Nel 1863, Faccio tentò il teatro con l'opera I profughi fiamminghi, rappresentata alla Scala l’11 novembre e ivi ripresa nel 1871, sempre con esito contrastato. Ritentò nel 1865 con Amleto, su libretto fornitogli dal Boito, e il pubblico del Carlo Felice di Genova lo ripagò dell'amarezza inflittagli dai milanesi che, nel 1870, non si dimostrarono troppo benevoli neppure alla ripresa di Amleto alla Scala. La guerra del '66 per la liberazione della Venezia troncò la carriera di compositore del Faccio il quale, con l'inseparabile Boito, si arruolò nelle file dei volontari garibaldini. Nel 1867 accettò la carica di maestro concertatore e direttore d'orchestra al teatro dell'Opera Italiana di Berlino e l'anno successivo si recò in Scandinavia come direttore di concerti. Al suo rientro a Milano (1868) venne nominato professore di Contrappunto e Fuga in quel Conservatorio donde uscì con tanto onore e tre anni dopo fece il suo ingresso alla Scala come primo concertatore e direttore d'orchestra; posto che occupò ininterrottamente e gloriosamente fino al 1899, portando al successo opere nuove di Marchetti, Gomez, Massenet, Puccini, Bizet, Goldmark, Ponchielli, Catalani e di altri illustri compositori. Durante i mesi in cui alla Scala non si davano spettacoli, diresse opere a Vienna, Madrid, Barcellona e in molte città d'Italia. Con l'orchestra della Scala ottenne successi strepitosi a Parigi, a Londra, a Trieste e al nostro Filarmonico. A Milano e ancora a Trieste, a Barcellona e a Venezia portò trionfalmente il Mefistofele e il 5 febbraio 1887 divise gli onori con Verdi e Boito nella memorabile “prima” di Otello alla Scala. Se le composizioni del Faccio caddero troppo presto nell'oblìo, la sua fama di maestro concertatore e direttore d'orchestra raggiunse altezze forse non ancora superate. Non fu secondo a nessun'altra celebrità del suo tempo e fu il primo, con l'altrettanto grande Mariani, ad innalzare al livello di dignità che gli competeva l'ufficio del direttore d'orchestra, fino allora sottomesso alla volontà ed ai capricci dei cantanti. Verdi lo scelse a primo interprete dell'Aida in Europa. Al tempo in cui scriveva per il teatro, compose un Quartetto in sol maggiore per archi, premiato nel 1864; una Sinfonia in fa; un Inno per l'Esposizione di Torino e gl'intermezzi sinfonici per la Maria Antonietta di Giacometti. Lasciò il podio direttoriale della Scala per assumere la direzione dell'importante Conservatorio di Parma, ove rimase breve tempo perché il male che doveva rapirlo all'arte e alla vita progrediva rapidamente. Il primo clamoroso segno di disagio psichico l'aveva dato fin dal 1887, quando gli orchestrali della Scala si avvidero, con profonda amarezza, che la sua infallibile bacchetta batteva i tempi sbagliati. Quella memoria prodigiosa che gli permetteva di dirigere le opere più complicate ed elaborate sempre a spartito chiuso, s'era d'un tratto affievolita per non riprendersi mai più. La trascinante esecuzione orchestrale della Gioconda al nostro Filarmonico nell'autunno del 1899 aveva però lasciato nel cuore dei veronesi la speranza di una completa guarigione; ma forse fin dall'ora il povero Faccio presentiva la sorte che l'aspettava, udendo nella camera attigua alla sua, nella sua casa di Milano, la cantilena monotona del padre demente. Cessò di vivere a soli cinquantun anni nella Casa di salute Biffi in Monza, ove trascinava da qualche tempo la sua esistenza di sopravvissuto.

Alberto Gajoni Berti

Dizionario dei musicisti e cantanti veronesi (1400-1966)

Verona, Tipo-lito Cortella, 1966

FACCIO Franco

(Verona, 8 marzo 1841 - Monza, 22 luglio 1891) - Patriota e musicista, garibaldino nel 1866 con A. Boito, lasciò un interessante diario della permanenza dei volontari nel Bresciano. Musicista di valore e molto ricercato, fu presente molte volte a Brescia personalmente o con sue opere e composizioni. In relazione epistolare molto stretta con il direttore del Teatro Grande Alcibiade Gerardi, ispirò per anni la programmazione e la scelta degli interpreti del massimo teatro cittadino. Fu tra l'altro più volte (nel 1869, 1870 ecc.) direttore della Stagione della Fiera del Grande. Diresse più volte opere e concerti.

EB – Enciclopedia Bresciana di Antonio Fappani

Fondazione Civilità Bresciana

Brescia

www.enciclopediabresciana.it